10年後を見据えた、新たなる挑戦

2024年、明治学院大学は初の理系学部である情報数理学部の設置を計画しています。今回はその設置構想に深く関わる2人のキーパーソン、村田玲音学長と、明治学院大学学長特別補佐を務め、学長の旧友でもある平木敬東京大学名誉教授が、日本や世界が置かれている現状や激動する情報社会とその未来を見据えた、新学部構想への熱い思いを語りました。

平木 敬 Kei Hiraki

株式会社Preferred Networks シニアリサーチャー

東京大学名誉教授/明治学院大学 学長特別補佐

1976年東京大学理学部物理学科卒。1982年同大学理学系研究科物理学専門課程博士課程 修了⟨理学博士⟩。工業技術院電子技術総合研究所研究員等を経て、1991年より東京大学理学系研究科・情報理工学系研究科助教授・教授。2017年東京大学名誉教授、東京大学理学系研究科特任研究員。2019年に株式会社Preferred Networks入社、現在に至る。専門分野は、コンピュータ・アーキテクチャ、並列分散計算、再構成可能デバイスを用いた計算、超高速ネットワーク、分散共有ファイルシステム研究。

村田 玲音 Leo Murata

明治学院大学 学長

1975年東京大学理学部数学科卒。1982年東京都立大学大学院理学研究科博士課程単位取得満期退学、明治学院大学一般教育部専任講師。同部助教授・教授を経て、2000年経済学部教授。経済学部長、副学長を歴任し、2020年より現職。理学博士(東京都立大学)。専門分野は、解析的整数論。

情報分野の可能性を共有した学生時代

はじめにお2⼈の出会いについて教えてください。

平木1971年に東大理Ⅰ(東京大学理科I類)に入学したとき、11人しかいないクラス「1組」に所属したのですが、そのときの同級生が村田先生でした。私はフランス語、彼はドイツ語だったため、第二外国語の授業だけは別々でしたが、それ以外の科目は、実験を含めてほとんどすべての授業が一緒でした。東大では慣習的に同じクラスの学生同士の仲がいいのですが、小さなクラスだっただけにより親密さも増し、授業以外の時間も一緒に過ごすような間柄でした。

村田「1組」はドイツ語既習者8人とフランス語既習者3人で構成されていました。この人数では語学のクラスが成り立たないため、第二外国語は理Ⅰの学生だけではなく、文Ⅰから理Ⅲの学生までの混成クラスで行われました。このときに理系の私たちとは個性も違う文系の人と一緒に授業を受けられたことは、今でも本当に良かったと思っています。

平木同感ですね。理系と文系ってお互いに何を考えているのかなかなか想像できないところがありますが、若いときに文系の人と親しくできたことによって、その違いのようなものを肌感覚で理解できた気がします。これまで文系の大学として知られた明治学院大学に新たに理系の学部をつくろうとすれば、文系と理系の融合や相互作用が重要ですが、それを考える上で、当時の体験や記憶は非常に役立ったと思っています。

その後のお二人の関係は?

村田私は数学科、平木先生は物理学科に進みましたが、同じ理学部の建物でしたからよく行き来していました。あるとき、なるべく多くの素数について、ある条件がなりたつかどうか調べようとしたことがあったのですが、私が手計算でやると一晩かかっても90個くらいしか計算できません。そこで、平木先生に何とか計算機を使えないだろうかと相談しました。

当時は情報処理教育が始まる前でしたが、その頃から先生は物理学科で情報処理に関わっておられたからです。すると「じゃあ計算手順をフローチャートにして持ってきてよ、後は僕が何とかするから」と。そして大学の計算機を走らせると、10分間で8万7千個くらいの素数について計算ができました。この驚異的な結果を目の当たりにし、「これで時代は変わる」と確信したことをよく覚えています。

卒業旅行として平木先生も含めた「1組」の3人で、7泊8日の四国一周徒歩旅行に出かけるなど、友情と思い出を育む時間も過ごしました。その後は2人とも大学院の博士課程まで進み、数学と情報処理に道は分かれますが、信頼関係はずっと続いています。

対談はお気に入りのTシャツを着て、リラックスした雰囲気で行われました。

コンピュータ(情報処理)の進化が、社会や人の生き方を変える

平木先生は、ずっと情報処理に関わってこられたのですか。

平木研究室で計算機の入出力を扱うインターフェイスを作ったことがきっかけで、情報の世界に入りました。以来、ずっと情報畑です。しかし私は物理学科出身で、東大に情報を専門とした情報科学科ができたのは私が卒業してから3年後ですから、私はマイナス3期生と呼ばれています(笑)。

この情報科学科ができた頃の時代が日本の情報処理教育の第1期といわれ、大企業や大学などに入り始めた大型コンピュータのソフトウェアを作る人材育成が主目的でした。1990年代半ばからは第2期に入ります。きっかけはインターネット、とりわけWebシステムの登場です。プログラミングの専門家だけでなく、一般の会社員でもWebアプリケーションを作ったり、使ったりするようになり、人間社会と情報の世界をリンクさせた教育が必要になってきたからです。

第3期は2000年代半ば頃に訪れます。スマホが登場し、誰もがコンテンツを作れる時代になったことにより、情報システムを作るスペシャリストを育成しなければならなくなったからです。現在は第4期といえます。AIやビッグデータを扱うことができる人材が求められており、各大学とも盛んに人材育成を行っています。

情報処理分野が急速に発展してきたわけですね。

平木それを支えた原動力は計算機の「速さ」です。1960年代の初期のコンピュータの計算速度は1MFLOPS(1秒間に10の6乗回計算できる、以下同)でしたが、現在では1EFLOPS(10の18乗)ですから、60年間で1兆倍速くなったわけです。現在もそのスピード上昇の勢いは変わっておらず、ネットワークスピードも同じように速くなっています。

このままいけば、2030~2040年にはほぼ確実に、さらに1000倍速い1ZFLOPS(10の21乗)のコンピュータが登場します。そうなると、ほぼ人間並の情報処理能力を備えるとされています。こうしたコンピュータと付き合っていくためには、誰もがコンピュータのことをわかっていなくてはなりません。全員が専門家である必要はなくても、基本的な知識は持つ必要があります。村田先生から新設学部構想の相談を受けたときには、こうした情報の世界の現状、情報教育に求められる背景をお伝えしました。

明治学院大学に理系の学部をつくることは悲願だった

情報数理学部をつくろうというそもそものきっかけはどこにあったのですか。

村田理系の部局を作ることは突然発想したことではありません。昔から本学で何度も議論されてきましたが、そういう話が持ち上がっては消えていきました。理系の学問を支えているのは数学ですが、数学は論理的な思考法をトレーニングするのに最適だということが、古代ギリシャ時代からの経験でわかっています。ですから、私自身は、大学の中にきちんとした数学の基礎を持つ理系の組織が必要だとずっと感じていました。

ただ、理系といっても幅があります。これまで理系分野の基盤を持たない明治学院大学が新規で作るとしたら、研究の蓄積が必要な領域や、とてつもない施設・設備を必要とする領域は現実的ではありません。“Do for Others(他者への貢献)”を教育理念に掲げる明治学院大学がつくる理系学部なら、社会や人に貢献する学部でなければならない──それらと現在の社会情勢を関連づけて考えた結果、本学がつくるなら情報系しかないと思い至り、それならばと平木先生を訪ね、いろいろお聞きすることにしました。今から8年ほど前の話です。ただそのときも環境がととのわず、立ち消えになってしまいました。

2019年の学長選挙では、マニフェストに「明治学院大学のなかに理系の部局をつくりたい」と書き、学部新設へ動こうと考えていました。しかし学長就任直後にコロナ禍に見舞われ、その対応が急務なことから学部構想は後回しにせざるを得ませんでした。半年ほど経って何とか学内が落ち着いた頃、平木先生のお宅を再び訪問させていただいたのです。

いよいよ動きはじめるわけですね。

村田2020年9月29日のことです。先ほど平木先生がお話されたような情報教育の歴史や、今後の情報の世界の行方、今、情報系学部を作るなら何が有効なのかについて、心ゆくまでお聞きすることができました。先生のお話から強く示唆を受けたのは、今後の情報は、人間社会とのつながり、文系の学問の蓄積が非常に大きな意味を持つ時代になるのではないかということでした。本学には文系の学問の蓄積がありますから、情報系の学部を新設し、既存の文系学部と有機的に連携していくことができれば、平木先生がおっしゃる2030年以降に活躍できる人材を育成できるのではないか、そんな情報系の学部を作ることが今後の明治学院の発展を支えていくに違いないと強く確信するに至りました。

そこで、すぐに平木先生に、学内で同じ話をしてもらう機会を設けました。それからは物事がスピーディに動きはじめ、2022年1月、連合教授会の議決を経て正式に情報数理学部が発足に向けて動き出すことになりました。

もはや誰もが、「数学は関係ない」とはいえない現代

学部の形をとったのはどうしてでしょうか。

平木現在大学は、大別すると文系、理系と分かれていますが、これは極言すれば高校時代に数学をちゃんと学んだかそうでないかの差に過ぎないと思っています。数Ⅲ、とりわけ微分積分をやったかどうかで文理を分けるのは不合理です。今や微分や積分の概念は誰もが知っていなければならない教養であり、特にAIやディープラーニングを理解するのに欠かせない知識でもあるからです。理系と文系は、研究対象が自然なのか、人間の知的活動なのかの違いですが、コンピュータに人間並みの思考ができるようになれば、人間の知的活動を対象にする文系では、ますます情報を学ぶ重要性が高まってくるはずです。そうなれば、コンピュータのベースになっている数学を勉強しなければなりません。だとすると、しっかり数学を学ぶことができる学部組織が必要で、そういう学部を新しく作った方がいいのではないかと村田先生に申し上げたのです。

村田本学には情報を扱っている学部学科がありますから、こうした部局を延長する形で情報系の組織を作り、その後独立させるというやり方も考えられます。しかし、平木先生のご経験では、成功は難しいだろうと。

平木これまで東大でいろいろな組織をつくってきましたが、融合型の組織を作る難しさは身に沁みています。融合研究を進めていくうちに、結局は元の組織に吸収されてしまうからです。融合したいなら、融合しない組織を残したまま、臨機応変な組織を新規につくり、融合的な教育・研究を行うことが、永続的に融合的な研究を続けられる秘訣なのです。

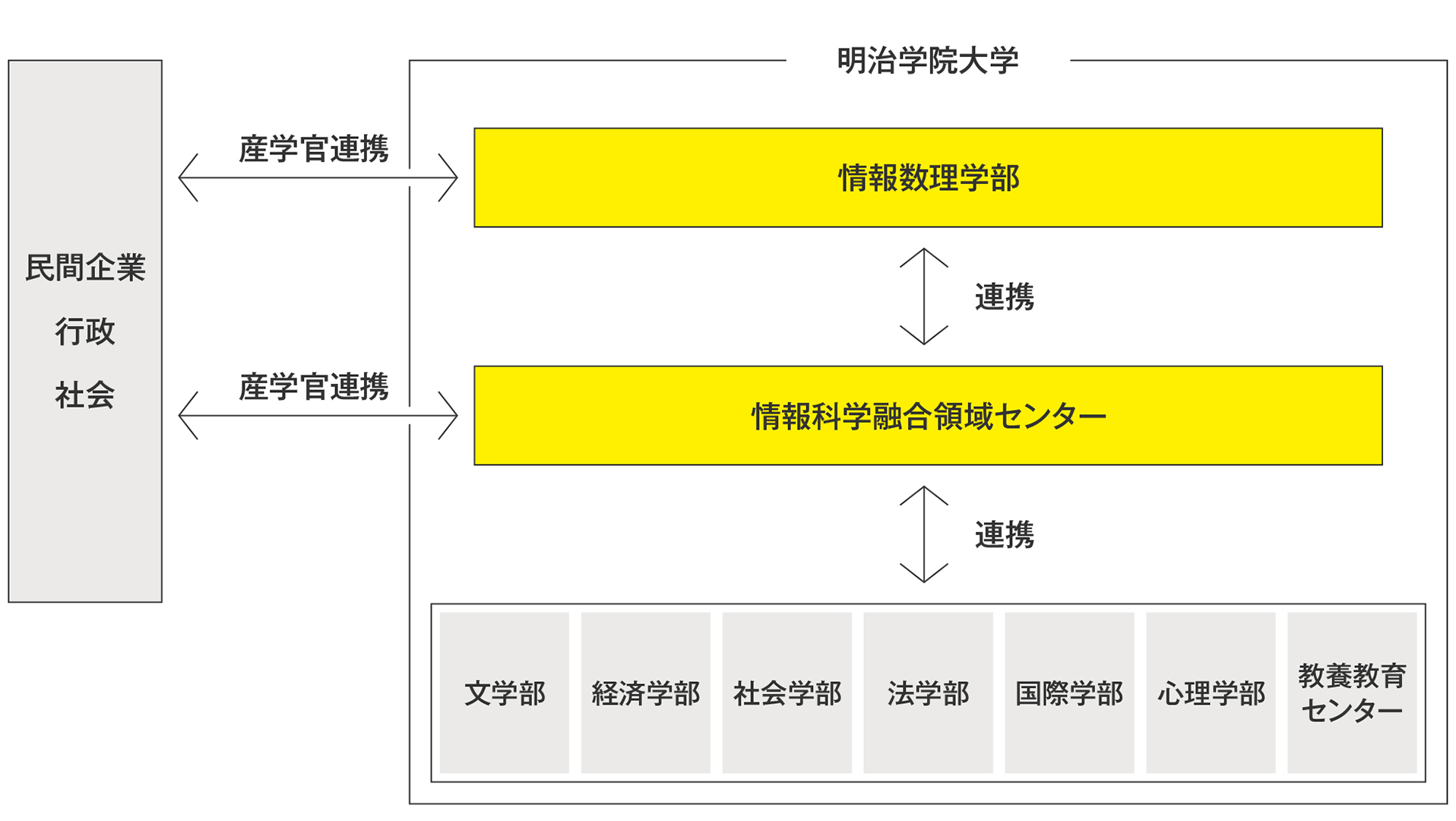

村田そうしたアドバイスを受けて、既存の学部とは切り離してまったく新しい学部をつくることにしました。まずは新しい学部だけで存続できるようにしておき、そこと既存学部との間にブリッジをかければ、本学の文系の蓄積と理系の考え方や手法とがうまくミックスし、平木先生のいう「永続的に融合的な研究」ができるようになると考えたからです。そして融合的な研究のブリッジとして「情報科学融合領域センター」を立ち上げ、情報数理学部と同時に発足させることにしました。

10年後、20年後の「情報」を扱う人材育成をめざして

情報数理学部には「数理・量子情報コース」「AI・データサイエンスコース」「情報システム・セキュリティコース」という3つのコースが予定されています。

平木その1つである「数理・量子情報コース」についてですが、これは明治学院大学で量子コンピュータを作るという意味ではありません。2030年にはさすがに量子コンピュータはまだものにはなっていないと思いますが、量子情報は当然視野に入れておかなくてはなりません。量子コンピュータが登場したときに、それが人間にとってどんな意味を持つかを考えるために、前もってしっかり量子情報について考えておきましょう、将来融合的な研究ができるような種を育てておきましょうということでプランニングしています。

村田量子に関しては私も素人ですが、現在のコンピュータを超えるものの代表が量子コンピュータだろうと考えています。量子情報を扱う際の理論は非常に数学と近いこともあり、それらについてしっかりと考える部局として「数理・量子情報コース」を作ったという意味もあります。「AI・データサイエンスコース」は、社会動向から考えてデータで物事を動かしていくのはどんな分野でも必要になることから、必須のコースでした。ある意味もっとも力を入れているのが3番目の「情報システム・セキュリティコース」です。平木先生の助言に負うところが大きいのですが、コンピュータやAIができることを、会社や組織の活動に適応させていくには、そうしたものをしっかりと自前のシステムに組み込むことができる人材が絶対に必要だからです。

平木私が情報数理学部に望んでいるのは、20年後の社会で先頭に立って活躍できる人材を育ててほしいということです。情報のベースにある数学という学問には連続性があり、基本的に不変です。これまでのことを否定するような数学は出てきません。一方で情報の場合は、現在のことを否定するようなことが次々に登場して、それが新しい情報の世界を作っていきますが、そうした情報の世界と、数学の世界を併せ持った学部をつくることは非常に興味深いことですし、うまく機能するのではないかと思っています。

「共通言語」としての数学を学ぶ

情報数理学部では数学を重視しているわけですね。

村田学問としての数学と、自然科学の共通言語としての数学は別のものだと考えており、情報数理学部では共通言語としての数学(数学語)をしっかり学んでもらうようにしたいと思っています。数学語をきちんと学べば、さまざまな分野・職域で活用や応用ができます。情報語をその上にのせることで情報の世界に深く⼊っていくこともできます。情報の素早い変化についていくためにも、数学は重視しています。

平木村田先生は異論があるかもしれませんが、私は数学で大事なのは代数学と解析、特に微分方程式だと思っています。この2つを知らないで世の中のことを理解するのは不可能な時代にすでに突入しています。例えばある問題が持ち上がったときに、「この問題は2階の偏微分方程式にできるから、数値解を解けばいいね」ということがすぐにわかるようになってほしいのです。これはそんなに難しい内容ではなく、単に言語の問題です。きちんと手順を踏んで勉強すれば理解できるようになるはずです。

村田我々は、自然科学の共通言語としての数学を学ぶ重要性に、強い確信を持っています。ですから情報数理学部も、当初は「数理情報学部」という名称にしようと思っていたくらいです。学部の名称には数学を基礎においた、理系の学部を作りたいという強い思いをこめて「数理」という単語を残しました。

人間の想像が及ばない世界を生きるために、今、始めなければならない

人間並のコンピュータが登場すると、世の中はどうなるのでしょうか。

平木未来に対する人間の想像力って、私も含めて社会全般的に足りていないと思います。2030~2040年にどうなっているかを考えて教育をしなければならない、そう思っています。しかし現代において10年後、20年後の世の中を予測することは容易ではありません。だって10年前に、現在のように全員がスマートフォンを持ち、インターネット経由で人間関係が構築できるなんてことが想像できましたか。10年前には想像もつかない変化です。現代では生活の一部になっているSNSですが、20年前にはTwitterもFacebookもInstagramも存在していません。ですから2030~40年にどんな世の中になるのか、私にも正直わかりません。わかっていたらここで話さずに、とっくに起業しています(笑)。今、存在さえしていないものが主流になるわけですから、その時代や変化の到来に対応できるような知識や素地を養っておくことが重要ではないでしょうか。

村田やがて、就職するとすぐAIが部下や同僚になり、さらにライバルとなる時代が確実に到来します。相手との良好な関係を保つには、相手の個性を知り、どんな能力があり、どこまで信頼できるかを知る必要があります。それを知っていれば、こんなに心強いことはありません。情報数理学部では、そういう教育をしていきたいと考えています。

平木だからこそ情報倫理の教育がとても大切だと考えています。情報倫理というのは情報の世界と人間との関わりのことですから、全員が身につけていなければならないと思います。

村田計算機に過ぎなかったコンピュータが、人間の仲間入りをして人格のようなものを備えはじめるわけですからね。その意味で本学が積み上げてきた文系の学問と共存する意義、融合する意義は十分にあると考えています。

どんな学生に入学してほしいとお考えですか。

平木我々が想像すらできない世の中で、先陣を切って活躍してもらう人になってほしいと考えて、新しい情報系の学部を立ち上げる準備を進めているのですから、情報という切り口を使って、世の中を変えていきたいという意欲を持った人にぜひ来てほしいと思っています。

村田高校時代を有意義に過ごして、エネルギーを失っていない学生に入学してもらいたいと思います。大学には本人が気づかなかったようなおもしろいことがたくさんあります。情報数理学部でも、入学後の数学教育や情報教育に触れることで面白さを知り、どんどん突っ走っていく学生があらわれることが大いに期待できます。文系の学生しかいなかった明治学院大学に理系の学部ができ、最先端の情報について学べるわけですから、文系の学問に興味を持ちながら情報を学んでみたいと考えているような学生が入ってくれればベストだと思っています。