寂しくて楽しかった

2025.10.15

好きなものを見つけて部屋にこもっているとだんだんと一人になって、連絡をしてくれる人もいなくなり、もう自分は一人なのかなと思っていると、その向こうで人がたくさん待っていることがある。葬式が終わって外に出ると明るい。

大学に着くとすぐ図書館に行き、講義はその合間に出ていた。田舎から出てきた自分にとって、図書館では全てが新しかった。知らない題名の本や、見たことのない作者の本、まだ読めない言語で書かれた本を眼の前にして、私は毎日ディズニーランドにいるようだった。どんなに読んでも、読んでいない本がほとんど減らないのに安心した。

楽しいですよ、元気にしていますよと話しかけるように、図書館からレポートを書いた。知らないものを知り、世界が広がっていくのが楽しかった。気になる本を開いて心ゆくまで読んでいくのは、それまでのどんな遊びより楽しかった。だから一人で本を開いているだけでよかった。その頃に一人でいることは、毎日がお祭りのように騒がしかった。

誰かが話を聞いてくれる気がした。みんなと仲良くなりたいようにも、誰とも話したくないようにも思っていた。放おっておいて欲しい気持ちも、話しかけて欲しい気持ちもあった。ただこんなに楽しいことを、一人で抱えているのは寂しい気もする。考えたことや感じたことは、自分だけで持つには重すぎるのかもしれない。

例えば、自分というものがあって、対岸に社会のような、他人のようなものがあるとすれば、その頃はいつか自分もこの川を渡って、向こうでみんなに混ざるのかなと考えていた。遠くの人たちを見て、その中にいる自分を想像してみたりしていた。でも、そうなってはいないのだと思う。自分の好きな人たちも、そうやって生きているようには見えなかった。彼らもまた別の岸に一人でいるのではないか。

会ったり話したりしなくても、片方が死んでいても、一人同士でいて何かを交わし合うということがあると思う。灯台のように、彼らが一人であることが私を照らしてきた。彼らが考えたり感じたりしたことが、ここまで私を連れてきてくれたようにも思う。この一人の岸を渡ってきたものだけがここまで届く。いつか自分もそういう一人になりたいと思った。

だから自分というものを翻訳してみなければいけない。この精神を、向こう岸に渡してみなければいけない。向こうに誰かがいるような気がして書く。自分が考えていることや感じていることは、一人で余ってしまうからこれを渡す。またどこかに寂しさがあるから、まだ会ったことも話したことも、まだ生まれているかも分からない人に、それを見せてみたいと思う。

書くことは、宇宙で挙手して私は寂しいですと言うような、真剣で滑稽な作業に似ている。そんなことをしなくても生きていける人もいるが、耐えられなかった人が手を挙げた。寂しいことと楽しいことは分けられなくて、そうやって生きていくしかない気がする。一人で本を読んだり書いたりすることの楽しさと自由を教えてくれたのが、明治学院という場所や先生だったように思う。だからその時のことを思い出すと、寂しくて楽しかったという気持ちになる。

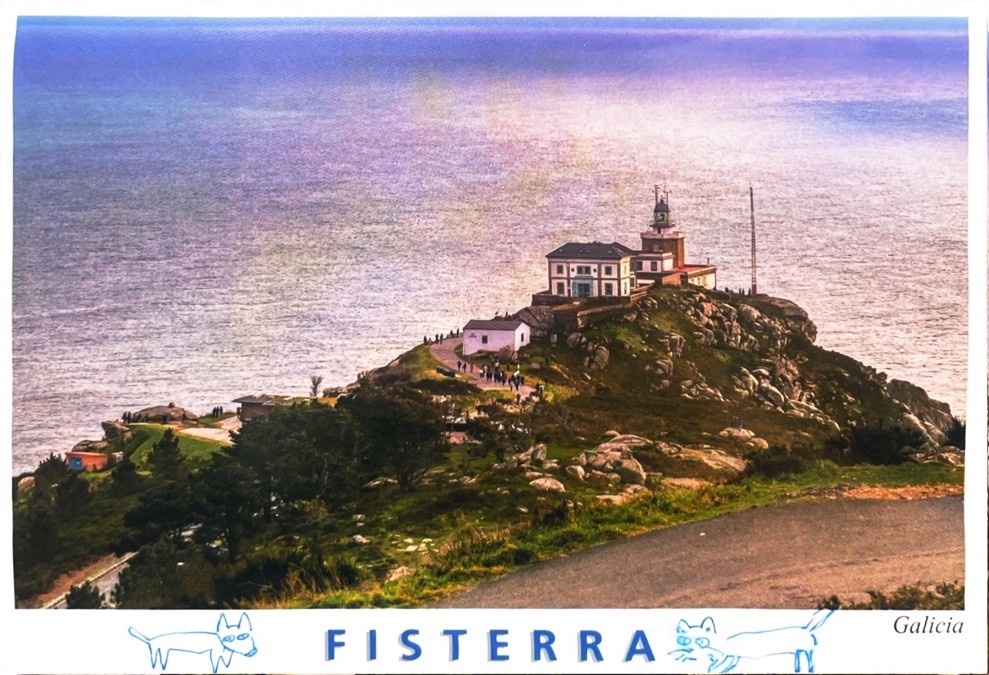

9月にフランスの南の端にあるSaint-Jean-Pied-de-Portという村から、スペインの西の端finisterreという土地まで歩いている時に、この仏文便りを書いていた。約1ヶ月間、起きたら20kmほど歩いて眠るという生活をした。

リュックに寝袋、着替え、食べ物、バス用品、洗濯道具、サンダルを入れて毎日歩くのは、大変ながらそれ以上に楽しかった。カミーノ・デ・サンティアゴといって、ヨーロッパの任意の地点から、ヤコブの遺骸があるというサンティアゴまでを歩くという巡礼路で、今回歩いたのはフランス人の道chemin françaisというフランスの国境付近から約800km歩くルートだった。そこから更に80km行って海まで辿り着いたため、合計では880kmほど歩いた。日本で考えると、東京駅から函館までが812kmというから、想像しやすいかもしれない。

一日の行程はおおよそ毎日同じで、5時半に起床し、寝床を片付けて荷物をまとめると朝ごはんを食べて、宿を6時半に出る。5、6km歩いてカフェで一休みする。また5kmほど歩いたらサンドイッチを作って食べて、残りの10kmを歩くと、14時頃に宿に着く。着いたらまた寝床を作って、シャワーをしたりその日に着たものを洗濯したりして、スーパーに買物に行って夜ご飯を作り、皿を洗って、歯磨きをして眠る。そしておおよそ上の文章の句読点の位置でタバコを吸ったり一息ついたりする。

宿はアルベルゲという巡礼者用のものがあり、上下はあるが平均10ユーロで眠らせてくれた。ただトイレシャワー共用の合部屋で二段ベッドのため、普通のホテルとは様子が違う。また相部屋といっても80人以上が同じ空間で眠ることもある。そういう生活は始める前には無理かと思っていたが、始まれば何とかなった。何とかするために頑張るのが大事だと学んだ気がする。

最も困った日には街の全ての宿が埋まっていて、道に放り出された。次の小さな村までも8km以上あり、あぶれた者たちで途方に暮れていた。すると、臨時の宿が4時間後に解放されるという噂が飛び交い、その開くかも分からない扉の前にみんなで不安な顔を並べて待った。見知らぬ土地で野宿になるかもしれないという不安は大きかった。

それでも毎日違う場所で目を覚まし、違う場所まで歩いて眠る生活は面白い。本当に自分が旅人になったのは、はじめてだったのかもしれない。道で会った人たちと挨拶をして、話して、また次の日も道で再会すると友達になったようだが、気がつくともう会えなくなってしまうことも多い。旅が終わって後ろを振り返った時に、自分の後ろが全部自分の旅だったというのにも驚いた。

ただこの旅について書こうとすると思い出が多すぎて長くなりすぎてしまう。旅に持っていった本について。1ヶ月間、日本語の本がない環境に行くが、リュックを重くしすぎるわけにもいかないので、迷った挙げ句ホメロスの『オデュッセイア』を持っていくことになった。いつかの講義で読んだこんな詩を思い出したせいもあったかもしれない。

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage

ユリシーズ(オデュッセウス)のように旅するものは幸せだ (Joachim de Bellay)

オデュッセウスはもっとすごい旅をするが、彼もたまにはお腹いっぱいになるまで食べたり、心ゆくまで眠ったり、旅人にとっては羨ましくなるような描写も沢山あった。また彼もよそ者として異国の地を放浪するので、よく分かる一節も多い。ヨーロッパという文化を覗くつもりで歩いた私にとって、この本をたまに開くのは幸せだった。

お土産を考えるのは楽しかったが、はじめて旅先から絵葉書を出してみたのがよかった。まだしばらくは会えないような人たちに、旅のことや最近のことを書いてポストに入れるのは面白い。最近のお土産屋さんには普通のポストカードが減ってきている気もする。この遊びは面白いのでまだしばらくは廃れないでいてほしい。だからこの文章も絵葉書という体で、最後に写真を幾つか貼っておしまいにする。

リュック。巡礼者はホタテ貝を付けて歩く。

Roncevaux、教会の宿。

スペインの真ん中は砂漠。

Burgos大聖堂。Cathédraleはどれも大きくてすごい。

同上。中もきれいだった。

この二人は服装も足取りも姿勢も同じ。

Léon大聖堂。ほとんど映画館だった。

アルベルゲ。みんなで眠った。

Finisterreから友達に出したはがき。

私は2020年に明治学院大学の仏文科を卒業し、2023年から東京大学の大学院の仏文科で勉強しています。今は博士1年です。アンリ・ミショーという詩人について研究しています。よろしくお願いします。最後は先生方にちゃんと挨拶をできなかったので、この場を借りて感謝を伝えられたらと思います。本当にお世話になりました。ありがとうございました。

以上、フランス語を勉強したい方、巡礼の道を歩いてみたい方、また話をしたい方、ご連絡お待ちしています!

連絡先:ryomywk7751@gmail.com