2025年2月27日

体育会ラグビー部がデフラグビーチーム「クワイエット・タイフーン」の強化合宿をサポートしました

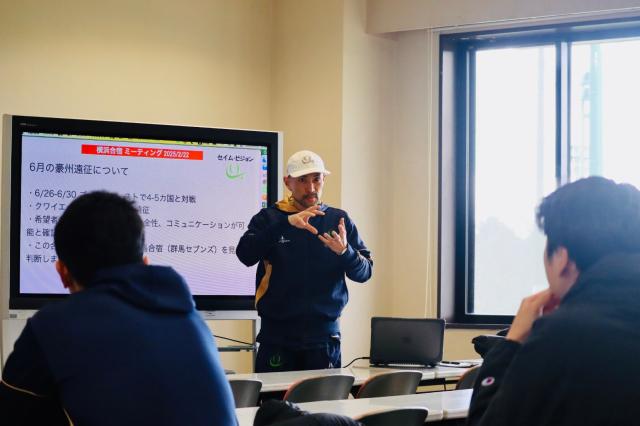

2月22日(土)~23日(日)に戸塚グラウンド・黎明館でデフラグビーチーム「クワイエット・タイフーン」が強化合宿を実施し、本学ラグビー部がサポートをしました。

「デフ(Deaf)」は英語で「耳が聞こえない」「聴覚障がい者」という意味で、デフラグビー(Deaf Rugby)は、聴覚障がいのある選手がプレーするラグビーのことです。デフラグビーは世界各国でプレーされており先日、2026年 WDR 7s WORLD CHAMPIONSHIP(第3回デフラグビー7's世界大会)が日本で開催されることが正式決定しました。北半球そして、アジア地域では史上初の開催となります。日本でもデフラグビーの普及活動が進んでおり、さらなる競技の発展が期待されています。

今回の合宿では、日本代表候補選手たちが連携を深めるとともに、本学ラグビー部との交流も実現しました。ラグビー部の選手たちは、練習の補助や試合形式のサポートを行い、デフラグビーへの理解を深める貴重な機会となりました。 当日は雪もちらつく中、熱気に満ちたトレーニングが行われ、選手たちは真剣な表情でプレーに打ち込みました。今後も本学では、多様なスポーツの交流を支援していきます。

▼日本聴覚障がい者ラグビーフットボール連盟

https://deaf-rugby.or.jp/

◆柴谷晋氏(日本聴覚障がい者ラグビーフットボール連盟理事)コメント

この度は、合宿開催に際し、多大なるご支援を賜り、心より感謝申し上げます。ラグビーはボールを後ろにしか投げられないため、声によるコミュニケーションが求められるスポーツです。しかし、聴覚障がいの選手は「聞こえない」というハンディキャップを抱えています。それを補うために、広い視野、鋭い洞察力、そしてジェスチャーを駆使することで、ハンディキャップを乗り越えるプレーが可能となります。こうした要素こそが、デフラグビーならではの魅力です。日本聴覚障がい者ラグビーフットボール連盟は、「ラグビーを通じた平等」を目指しています。ぜひ、デフラグビーに興味を持っていただき、私たちの思いに触れていただければ幸いです。

◆赤堀龍秀ヘッドコーチ(明治学院大学ラグビー部)コメント

この度初めてデフラグビーの合宿をサポートさせて頂きました。大学関係者の皆様には実現まで色々調整を頂き感謝を申し上げます。学生にとって日頃と違う環境での活動になりましたが常に様々経験を通して成長をしてもらいたいと思っているのでとても有意義な機会になったと思います。デフラグビーは来年世界大会が日本で開催されるとのことですので引き続き微力ながら出来る限りのサポートが出来ればと思っております。よろしくお願いいたします。

◆安藤雄也さん(政治学科3年・明治学院大学ラグビー部副務)コメント

今回の合宿を通じて、デフラグビーの選手の皆さんと生活を共にし、一緒にプレーをさせていただく中で、あらためて「コミュニケーション」の大切さを実感しました。デフラグビーではジェスチャーを駆使しながら、お互いを信じてプレーを組み立てていきます。デフラグビーならではのことから学ぶことが多く、私たち自身のプレーにも活かせるヒントがありました。また、寒い中でもお互いに励まし合いながら練習に取り組む姿を見て、ラグビーというスポーツの持つ力をあらためて感じました。今回の交流をきっかけに、デフラグビーへの理解を深め、これからも心から応援していきたいと思います。

「デフ(Deaf)」は英語で「耳が聞こえない」「聴覚障がい者」という意味で、デフラグビー(Deaf Rugby)は、聴覚障がいのある選手がプレーするラグビーのことです。デフラグビーは世界各国でプレーされており先日、2026年 WDR 7s WORLD CHAMPIONSHIP(第3回デフラグビー7's世界大会)が日本で開催されることが正式決定しました。北半球そして、アジア地域では史上初の開催となります。日本でもデフラグビーの普及活動が進んでおり、さらなる競技の発展が期待されています。

今回の合宿では、日本代表候補選手たちが連携を深めるとともに、本学ラグビー部との交流も実現しました。ラグビー部の選手たちは、練習の補助や試合形式のサポートを行い、デフラグビーへの理解を深める貴重な機会となりました。 当日は雪もちらつく中、熱気に満ちたトレーニングが行われ、選手たちは真剣な表情でプレーに打ち込みました。今後も本学では、多様なスポーツの交流を支援していきます。

▼日本聴覚障がい者ラグビーフットボール連盟

https://deaf-rugby.or.jp/

◆柴谷晋氏(日本聴覚障がい者ラグビーフットボール連盟理事)コメント

この度は、合宿開催に際し、多大なるご支援を賜り、心より感謝申し上げます。ラグビーはボールを後ろにしか投げられないため、声によるコミュニケーションが求められるスポーツです。しかし、聴覚障がいの選手は「聞こえない」というハンディキャップを抱えています。それを補うために、広い視野、鋭い洞察力、そしてジェスチャーを駆使することで、ハンディキャップを乗り越えるプレーが可能となります。こうした要素こそが、デフラグビーならではの魅力です。日本聴覚障がい者ラグビーフットボール連盟は、「ラグビーを通じた平等」を目指しています。ぜひ、デフラグビーに興味を持っていただき、私たちの思いに触れていただければ幸いです。

◆赤堀龍秀ヘッドコーチ(明治学院大学ラグビー部)コメント

この度初めてデフラグビーの合宿をサポートさせて頂きました。大学関係者の皆様には実現まで色々調整を頂き感謝を申し上げます。学生にとって日頃と違う環境での活動になりましたが常に様々経験を通して成長をしてもらいたいと思っているのでとても有意義な機会になったと思います。デフラグビーは来年世界大会が日本で開催されるとのことですので引き続き微力ながら出来る限りのサポートが出来ればと思っております。よろしくお願いいたします。

◆安藤雄也さん(政治学科3年・明治学院大学ラグビー部副務)コメント

今回の合宿を通じて、デフラグビーの選手の皆さんと生活を共にし、一緒にプレーをさせていただく中で、あらためて「コミュニケーション」の大切さを実感しました。デフラグビーではジェスチャーを駆使しながら、お互いを信じてプレーを組み立てていきます。デフラグビーならではのことから学ぶことが多く、私たち自身のプレーにも活かせるヒントがありました。また、寒い中でもお互いに励まし合いながら練習に取り組む姿を見て、ラグビーというスポーツの持つ力をあらためて感じました。今回の交流をきっかけに、デフラグビーへの理解を深め、これからも心から応援していきたいと思います。