教養教育センター The Center for Liberal Arts

-

福山 勝也 -

世界に生起する諸問題に対処するための総合的な教養の修得を目指します

明治学院大学で学ぶ科目は、自身が所属する学部や学科が提供する「専門科目」と、ここで紹介する「明治学院共通科目」の2つに大きく分かれています。「明治学院共通科目」では、所属する学部や学科、専攻とは異なる学問領域についても広く、そして4年間をかけて学ぶことができるカリキュラムを提供しています。具体的に、言語系科目をはじめとして、哲学や日本文学などの人文科学系科目、歴史学や文化人類学などの社会科学系科目、生物学や化学などの自然科学系科目、情報処理系科目、健康・スポーツ科学系科目、さらにはAI・データサイエンス系科目にいたるまで、実に様々な科目を用意しています。文理を問わず、複雑に絡み合った現代の諸問題に対処するためには、その問題の背景を理解し、複眼的で多面的にものごとを捉えることが肝要です。大学での専門的な学びをより有意義なものとするために、「明治学院共通科目」を通して、幅広い視野の涵養と知見の修得を目指します。

※明治学院共通科目は、全ての学生が入学から卒業までの4年間を通じて学び続けることができます。明治学院共通科目は、教養教育センターの教員が担当する科目群を中核として、その他、さまざまな分野を専門とする教員が担当する科目から構成されています。また、全学的な視点から明治学院共通科目の在り方を検討し、かつ学科専門科目との連携を協議するために、明治学院共通科目教育機構を置いています。

教養教育センターオリジナルサイト

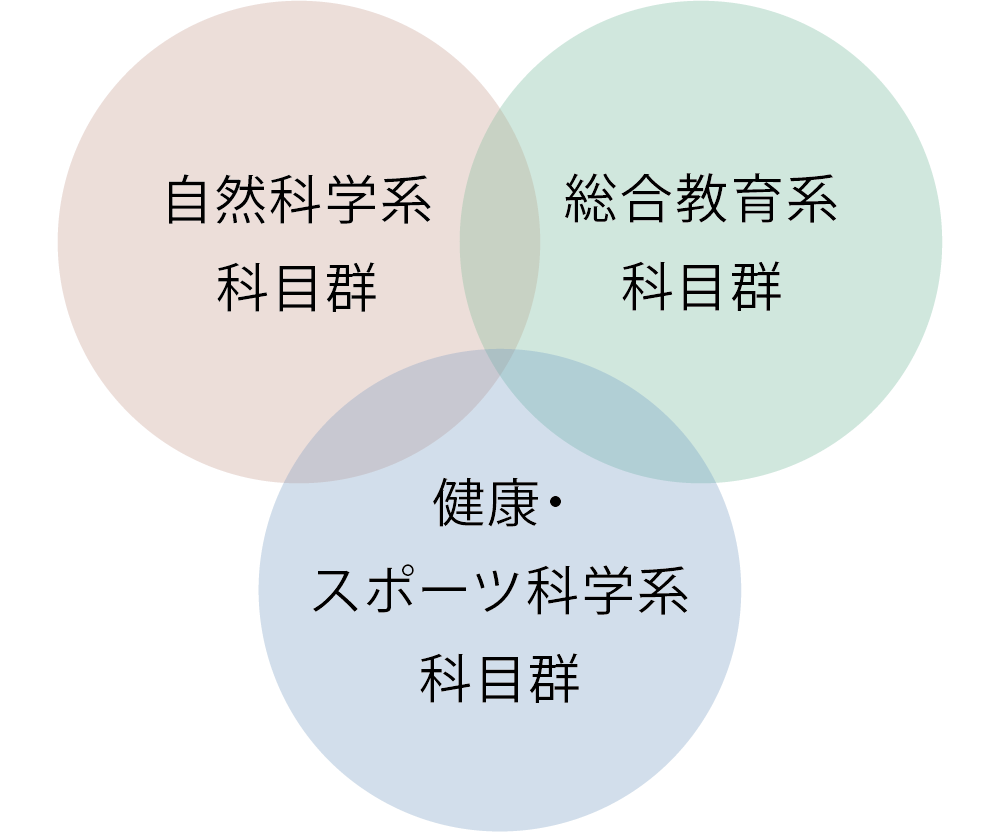

諸領域科目

各学問領域に関わる専門的知見の教授を通して、皆さんが問題を的確に理解するための読解力や分析力、さらに問題解決のための多面的な思考力を身に付けることができるようにカリキュラムを整備しています。また、世界に生起する諸問題を実際に目の当たりにし、体験すること・考えることも大学での学修には大変重要です。そのために、実験・実習科目が多数開講されているのも大きな特色です。

Pick up Learning 01仲間と一緒に、社会をよくしていこう

NPO=胡散臭い、ボランティア=意識高い系、だから一人でアクションを起こすのは難しい。そう思う皆さん。NPOに参加することは、同じ考えの人と一緒に、社会の困りごとを解決しようとすること、それであればみんな普段からやってるよね?と伝える授業です。実際はもう少し難しい言葉を使ってますが。

Pick up Learning 02「理論」と「実践」の融合

目的に合った効果的なトレーニングを実施するには、正しい知識と正しい技術の両方を身に付ける必要があります。本科目では、知識の獲得とともに正しい技術を身に付け、自らの目的に合った最適なトレーニングプログラムを作成・遂行できることを目指します。

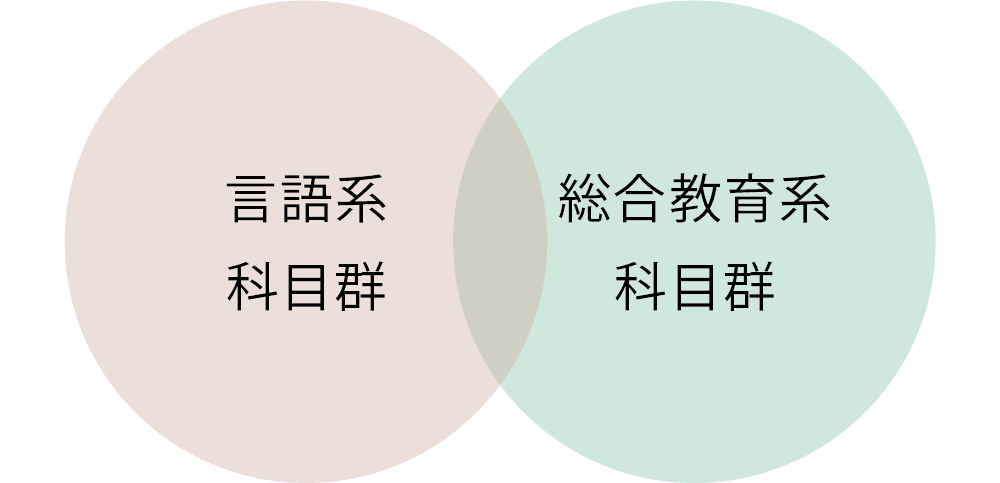

言語系科目

「明治学院共通科目」の言語系科目は、主に外国の人々と協働するときに必要なコミュニケーション・ツールとして、「音」と、その言語の文化的・歴史的背景を重視した教育を行っています。主要言語のほか、タイ語、イタリア語、アラビア語などの言語や、ヨーロッパ・アジアの言語圏の文化理解を深める関連科目、さらに手話の授業も開講しています。また、短期・長期留学を志す人のための支援プログラムも用意しています。

Pick up Learning 03将来を見据え、日本語表現の幅を広げる

2年生以上の留学生が履修する日本語科目です。大学で必要となる奨学金申請時の自己アピールの仕方に加え、電話応対やメールを書く練習を通して、人間関係を意識した敬語の使い方を学びます。将来を見据えて日本語表現の幅を広げ、多様な場面に対応できる日本語コミュニケーション能力を身に付けます。

Pick up Learning 04「英語を学ぶ」から「英語で学ぶ」へ

英語コミュニケーション1Bは、1年生の必修科目です。英語の4技能(リスニング、スピーキング、リーディング、ライティング)に重点を置き、さまざまなトピックについて意見を述べたり、プレゼンテーションを行ったり、討論したりする能力を養います。

4つの仮想コース

「明治学院共通科目」は、自身の興味関心にしたがって自由に履修することができ、関連する科目を有機的に履修することにより、学修に幅や深みを持たせることができます。その理想的な履修の「モデル」として、各テーマに沿って効率よく深く学ぶことができる4つの「コース」(仮想コース)を設定しています。

01多文化共生コース

現在、約358万9千人※の外国人が日本に中長期的に在留しています。少子高齢化が進むとともに、多言語・多文化化しつつある日本社会で、多様な人々と共生し、自ら課題を発見し解決する能力を身に付けることが本コースの目標です。

※2024年6月末の時点。

モデルプラン●多文化共生入門●多文化共生各論●グローバルシチズンシップ入門

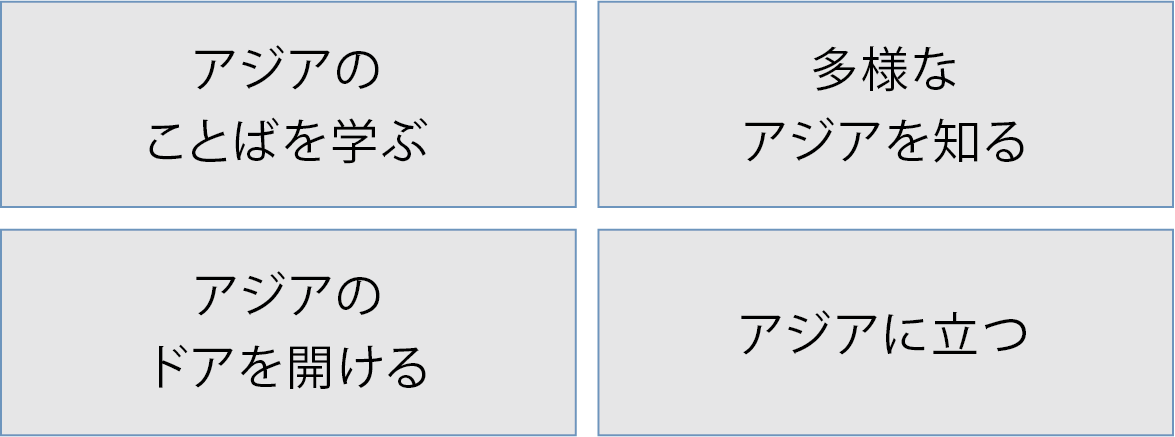

02アジア地域研究入門コース

アジアに生きる市民を育てるための試みが本コースの目的です。アジアを学ぶための授業を中心に、実際に国内外のアジアに触れるプログラムも用意。日本社会もまた学びの対象となります。多様性を理解し、互いに違いを認め合う人材を育成します。

モデルプラン●アジア言語圏の文化入門●宗教史●アジア・日本研究

03持続可能な社会コース

グローバル化の進む中で、環境問題はもちろん、食料、教育、健康など社会生活全般にわたる持続可能性が試されています。これまで誰も直面したことのない社会問題に対処するために、思考力・判断力を身に付けることが本コースの目標です。

モデルプラン●サステイナビリティー学●環境学各論●健康科学概論

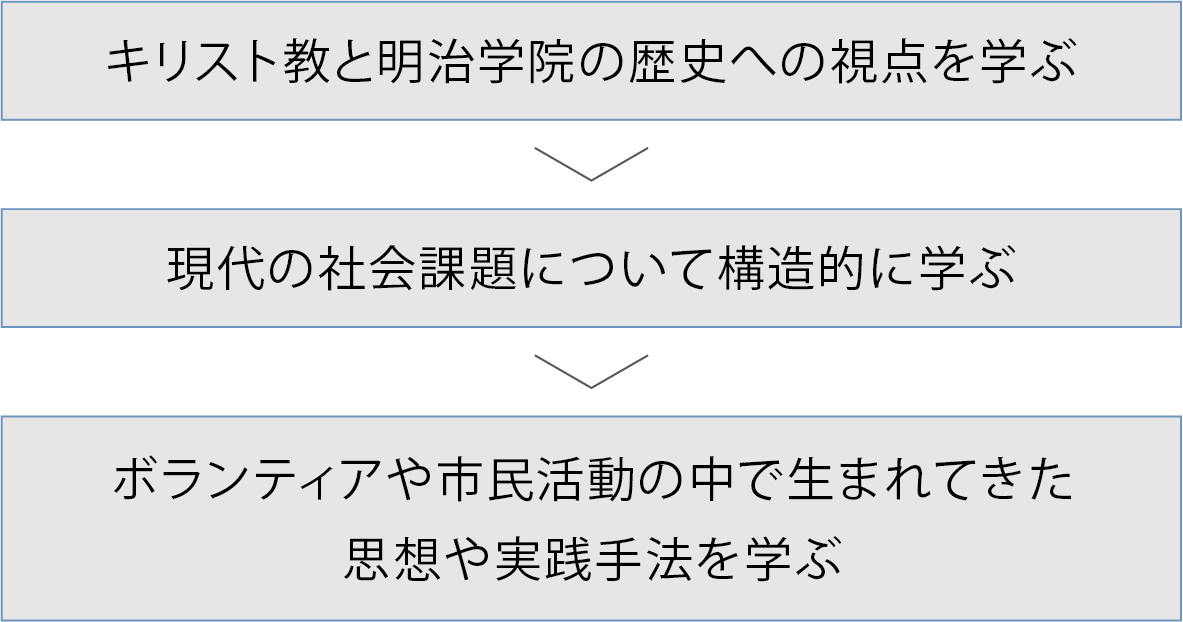

04“Do for Others”とボランティア・市民活動コース

教育理念“Do for Others”について体系的に理解することが本コースの目的です。キリスト教や本学の歴史から社会貢献活動の精神を学修。さらに、社会課題への理解を深め、ボランティアや市民活動の思想や手法を実践、理論の両面から学びます。

モデルプラン●キリスト教の思想と文化●文化人類学入門●ボランティア学入門

Model Plan [多文化共生コースを履修]

My Plan「多文化共生各論」

-

神奈川県 横浜隼人高等学校出身 -

マイノリティの声に耳を傾けて、「隔たりのない世の中」を実現したい

貧困で学校に行けずに働く外国の子どもの映像に衝撃を受け、国際問題を学びたいと考えて本コースを履修しました。「多文化共生各論」では、日本で暮らす「外国につながる子どもたち」への学習支援に取り組みました。授業での経験を通し、人種問題や人権問題にも興味が湧き、隔たりのない世の中をつくりたいという想いを持つように。課外では海外での建築ボランティアの活動にも取り組み、ベトナムやインドネシアを訪れて貧困家庭向けの家を建てることにも挑戦。現地の人と関わり、貧困問題の実情を目の当たりにするのは貴重な経験でした。今後も多文化共生について学びを深め、社会に貢献できる人になりたいです。

入学試験制度一覧

人材養成上の目的・教育目標

明治学院共通科目の主たる開講責任を負う教養教育センターは,明治学院大学の「人材養成上の目的・教育目標」に基づき,明治学院大学の教養教育の「人材養成上の目的・教育目標」を次のとおり定める。

明治学院共通科目による教養教育は、世界に生起する諸問題について、 他者との共生をめざし柔軟かつ誠実に対処することのできる市民的教養を有する人材の養成を目的とする。 そしてその実現のために、言語系科目と諸領域科目の教育が連携し、多様な思考力と表現力を養成するための総合的な教育を推進する。 言語系科目の教育においては、コミュニケーション能力の向上と言語を育んできた自他の文化への理解を深め、 自律的な学修態度を身につけることを教育目標とする。また、諸領域科目の教育においては、専門的知見の修得を通して、 問題を的確に理解するための読解力や分析力、問題解決のための多面的な思考力を身につけることを教育目標とする。

期待される学修成果

教養教育センターは、明治学院大学の「人材養成上の目的・教育目標」に沿った人間を育成する。学生は、所定の単位を修得することにより、次の態度、知識、能力を身につけることが期待できる。

- 建学の精神を理解し、多様な価値観を尊重しつつ、社会参加を通して他者への貢献を志向する態度

- 幅広い学問分野の基礎知識を有し、現代社会が抱える諸問題に対して多面的に捉え、的確に価値の判断を行う能力

- 自ら発見した課題について、幅広い知見に基づいて、その解決策を適正かつ明確に提示する能力

- 他者とのコミュニケーションに必要な能力を身につけ、生涯にわたってそれを伸展させるための自律的学修をつづける態度

教育課程の編成および実施に関する方針(カリキュラム・ポリシー)

教養教育センターは、明治学院大学の「教育課程の編成および実施に関する方針」に基づき、教養教育センターの定める「人材養成上の目的・教育目標」に沿って、「教育課程の編成および実施に関する方針」を次のとおり定める。

明治学院共通科目を、コア科目、言語系科目群、人文科学系科目群、社会科学系科目群、自然科学系科目群、情報処理系科目群、健康・スポーツ科学系科目群、総合教育系科目群,AI・データサイエンス系科目群,海外協定校連携科目群の各群により構成する。効率的な教育効果を期待して、コア科目に加え、基礎,応用,発展のレベルを設定することにより、順次的,体系的な学修を促進できるように科目を編成する。

(1)コア科目

建学の精神を理解し、他者への貢献を実現するために必要な知見の獲得を目指して、下記の科目を開講する。

必修科目:「キリスト教の基礎」を1年次に配当する。

(2)言語系科目群

英語によるコミュニケーション能力の向上、初習語における基礎的運用能力の育成を目指して、下記の科目を開講する。

必修科目:「英語コミュニケーション」を1年次に配当する。

留学生には、「日本語」科目を配当する。

選択必修:フランス語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語、中国語、韓国語を選択言語科目として配当する。

留学生は、日本語以外の言語、もしくは、「日本語研究」を選択必修とする。

*「日本語研究」を選択必修とするのは、法律学科、消費情報環境法学科、政治学科、情報数理学科のみ。

自由選択:英語のオーラシー(聞く,話す)に加え、リテラシー(読む,書く)強化を目指して、「英語研究」を開講する。

初習語学修の進展を目指して、必修科目として選択した初習語のインテンシブクラスとして「研究」を開講する。また、上記の選択必修科目に加えて、イタリア語、アラビア語、タイ語の学修を目的とした「基礎」を開講する。

初習語によるコミュニケーション能力の養成のため,「演習」を開講する。

(3)情報処理系科目群

選択必修:「コンピュータリテラシー」を1年次に配当する。

「コンピュータリテラシー」は,下記の学科は履修の対象外。

経済学科,経営学科,国際経営学科,消費情報環境法学科,国際キャリア学科

自由選択:「コンピュータリテラシー研究」、「情報科学」を開講する。

(4)諸領域科目群

明治学院共通科目の期待される学修成果に示した1から4について、幅広い学問分野における知識と正確な判断力を涵養するため、「人文科学系科目」、「社会科学系科目」、「自然科学系科目」、「健康・スポーツ科学系科目」、「総合教育系科目」,「AI・データサイエンス系科目群」,「海外協定校連携科目群」の各分野・領域において諸科目を開講する。各授業科目には、個別の授業テーマが提示される。