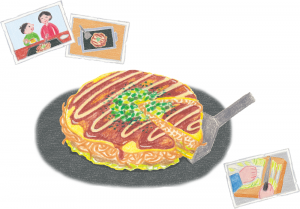

「お好み焼き」考 ―皮と火加減― 岡明秀忠教授(文学部)

記憶にあるのはいつだろうか。小学校4年生の頃(1974年)、広島市内で、母と入ったお好み焼き屋。熱々の鉄板で、食べるお好み焼き。格別だった。

家でも父が、ガスコンロの上に特注の鉄板を敷き、腕を振るった。特注の鉄板の厚さは薄く、火加減の調整が難しかった。子どもの手には負えなかった。

80年代、「丸形」のホットプレートが出始めた。我が家も、鉄板からホットプレートに。手元で火加減が調整できるようになった。

お好み焼きは、肉も野菜も入って、栄養的にも抜群。大学時代、ビールにも合うので、父やお好み焼き屋などの作り方を真似ながら、焼き上げた。お好み焼きを返すヘラの扱いは、難しくはなかったが、火加減の調整はまだまだ苦労した。

大学院を終え、明治学院大学の教員になることに。一人暮らしで、しばらく腕が振るえなかった。

結婚を機に、妻が実家から「長方形」のホットプレートを持ってきた。元は焼き肉用。来客があれば、お好み焼きを振る舞った。98年、在外研究で米国に渡った。現地でホットプレート(焼き肉用)を購入し、お好み焼きでもてなした。日系スーパーに「オタフクソース」があったのは、幸運だった。ソースは、お好み焼きの「命」。

この四半世紀、「皮の柔らかさをどう出すか」で苦心。初期には、山芋を入れた。入れすぎると、伸びすぎて上手く焼けない。次に、小麦粉を溶くのに水ではなく、牛乳を入れた。まろやかになった。広島の父母が、関東に来てからは、野菜をキャベツから白菜に。キャベツの硬い芯が、高齢者には厄介。白菜は柔らかいので、高齢者でも楽しく食事をすることができた。

火加減の調整は、奥が深い。テレビ番組などを参考に、最近は「蒸し」の重要さを感じている。

週一度、我が家の夕食はお好み焼き。妻が「老後はお店でも開く?」と聞くが、自己流なので、お金を頂いて作ることはせず、知人に振る舞うだけ。ひたすら、広島の文化を根付かせようと画策中。

白金通信2022年春号(No.510)掲載