お客様のため、地域のために貢献する――“Do for Others”の大切さを実感する日々

石川県金沢市の「金沢彩の庭ホテル」代表を務める髙田恒平さん。「地域のため、お客様のため」を第一に、ホテルを軸に旅行業、観光業などさまざまなサービスを展開しています。日々の仕事を通じて、明治学院大学の教育理念“Do for Others(他者への貢献)”を感じる機会が多いと話す髙田さんに、ホテル事業で心がけていることや地域貢献への想い、そして明学時代の思い出などを語っていただきました。

髙田 恒平

金沢彩の庭ホテル 代表

2017年 法学部 法律学科卒

石川県金沢市生まれ。大学卒業後の2017年にグランドハイアット東京へ入社し、約5年間、ベルスタッフやハウスキーピング、フロントデスクなどさまざまなセクションを経験。2021年、実父が経営する髙田産業グループが運営母体の「金沢彩の庭ホテル」を受け継ぐ。

明学時代にさまざまな経験を積み、視野が広がった

髙田産業グループが開業した「金沢彩の庭ホテル」の代表を務めています。髙田産業グループは、もともと建設業をメイン事業としており、「金沢彩の庭ホテル」は工場の跡地に建てられたものです。実家は、このホテルのすぐ隣。子どもの頃から経営者として働く父やスタッフの姿を日常的に見てきたので、特に誰かに言われたわけでもなく「いつかは家業に就くのだろう」と思っていました。法学部への進学を志望したのは、父と兄が理系だったという背景があります。文系に進み、2人とは別の知識をつけたほうが将来役に立つだろうと考えました。

明治学院大学を選んだのは、自分のやりたいことに一番合っていると感じたからです。東京・白金という都心にある大学なので、地方で過ごしてきた自分の視野が広がるとも思いました。入学が決まってから1、2年次は戸塚(横浜キャンパス)だと知って驚きましたが(笑)、広大で緑豊かなキャンパスの中でいろいろな人たちと触れ合い、刺激を受けました。

当初は、漠然と「大学を卒業したら、建設業界に進もう」と考えていました。将来、家業に就く上で、建設系の知識や経験をつけておいた方がいいだろうと考えたからです。 しかし、大学2年生の時に「金沢彩の庭ホテル」がオープンしたことで、将来の目標が大きく変わりました。建設業をメインとしてきた髙田産業グループにとって、サービス業であるホテル事業は新たな挑戦。家族で協力して事業を支えようという考えが昔からあったため、母体である髙田産業グループは兄が支え、このホテルは私が支えるのだと、使命感を覚えるようになったのです。

そこから、日々の行動が大きく変化しました。大学時代は将来に備えてさらに広い視野を養うべく、「今しかできない経験をしよう」と、さまざまなことにがむしゃらに挑戦しました。

例えば、内閣府の青年国際交流事業「世界青年の船(Ship for World Youth)」への参加。世界各地から集まった若者が船内で3カ月共同生活をしながら、異文化対応力やコミュニケーション力を高め、リーダーシップなどの向上を図るというプログラムです。ディスカッションなどを通してさまざまな文化を理解できたほか、語学力も鍛えられました。日本人の参加者の中には私以外にも明学の学生が何人かいて、明学生のアグレッシブさをあらためて感じました。

政治家秘書のインターンにもチャレンジしました。親戚の政治家の方にご協力をお願いして、しばらくの間ともに行動させていただきました。そこでさまざまな所作を教えていただき「社会人としての基礎」を身につけることができました。この時期、意識的に自らの活動範囲を広げたことは、今の糧になっています。

大学卒業後の就職先には、外資系ホテルであるグランドハイアット東京を選びました。ホテルの現場でいろいろな業務を経験し修業を積めるのは、今しかないと思ったからです。 入社後は希望通り、ベルスタッフやハウスキーピング、フロントデスクなどさまざまなセクションを経験しました。特に意識したのは「きつく、大変な仕事にこそ全力で取り組む」こと。例えば、客室の清掃や整備を手がけるハウスキーピングは、重労働でありながら表からは見えないとても大切な仕事。こういう仕事に積極的に手を挙げ取り組むことで、現場仕事の重要さを肌で感じることができました。

家業の一つである観光事業を受け継ぎ、地域に貢献

そしてグランドハイアット東京で約5年間働いた後の2021年、金沢に戻り家業へ。「金沢彩の庭ホテル」運営に関する勉強を経て、今に至ります。

現在はホテル事業に加え、旅行事業、バス事業など観光事業の拡大に努めています。2024年に、グループ内の旅行会社「金沢アドベンチャーズ」と貸切バス「彩の風」を一つの観光部としてまとめ、地域に根差した地域密着型企業の私たちだからこそできる北陸の広域観光を担うHDMC(Hokuriku Destination Management Company)を立ち上げました。北陸の魅力を堪能できると好評を得ており、おかげさまで多くのお客様にご利用いただいています。

これらの活動の根底にあるのは、地域貢献への想いです。金沢のため、北陸のためにと働く父の姿を見続けてきたので、私自身も自然と「地域に貢献したい」との想いを持つようになりました。当社の事業は、地域の魅力があってこそ成り立つものです。金沢はもちろん北陸全体の魅力を楽しんでもらえるような取り組みを続けていくことで、地域の活力になれればと考えています。

北陸は、2024年1月1日の能登半島地震で大きな被害を受けました。その時まず考えたのは「地域のために何ができるのか?」でした。そして被災した高校生のためにホテルを開放し、ホテルを拠点に勉強に励んでもらおうと考え、すぐに行動に移しました。現在も、地域のためにホテルとしてできることはないか、常にアンテナを張り続けています。

“Do for Others”の姿勢で自身も成長していく

サービス業という仕事を続けていると、明学の教育理念“Do for Others(他者への貢献)”の大切さを感じる場面にたくさん出合います。自分のことよりも、他者のことを考える──。そのためには、まず相手をよく知り、その上で相手を受け止める必要がありますが、これは非常にエネルギーを必要とします。私は常にお客様のため、地域のため、そしてスタッフのためを考え行動することを心がけており、日々多くのエネルギーを使っているなと感じています。ただ、エネルギーを使えば使うほどやりがいを覚え、込み上げてくる想いが強くなっていくこともまた事実です。“Do for Others”を実践していくことで、自分も成長していくのだと感じています。“Do for Others”の姿勢は、私の支えの一つになっています。

圧倒的な情報量を得るために重要な「コミュニケーション」「五感」「経験」

ホテル事業を通じて、私は「感動するサービス」をお客様に提供すべく常に模索していますが、答えを導くカギは「圧倒的な情報量」だと考えています。そのために大切にしているのは「コミュニケーション」「五感」「経験」の3つです。

まず自分たちから積極的にお客様に声をかけて「コミュニケーション」を取り、お客様が求めているものは何かを理解する努力をします。その時、「五感」をフルに使って相手を感じ取ろうと意識することで、お客様の想いや求めているものに限りなく近づくことができます。

お客様の想いを理解できたら、想いに応えるための新たなサービスを検討します。ただその際に、自分自身にアイデアがないと感動を与えるサービスは生み出せません。アイデアの引き出しをたくさん持っておくためには、いろいろなことにチャレンジしてより多くの「経験」を積むことが重要です。

これは、私たちの事業だけではなく、学生の皆さんにも当てはまるのではないでしょうか。自身の未来像を模索している人も多いと思いますが、自分自身としっかり向き合い、未来像を捉える。そして自分の経験をもとに、その未来像の実現方法を考える。そのためにも、何事にもどんどん挑戦し、自身の経験値を増やしてほしいですね。失敗を恐れずがむしゃらに挑戦できるのは、学生時代の今だからできることです。そのためには、「まずやってみよう」というマインドが大事だと思います。私は「これは自分の役に立つのだろうか?」「これをやったらどうなるのだろうか?」などを考えすぎず、チャレンジするようにしています。そうした経験から得た情報量は、アイデアの引き出しとなって自分に蓄積していき、いつか必ず役に立ちます。

忙しい中でも「立ち止まる機会」を大切にしてほしい

一方で、がむしゃらに挑戦するだけでなく、客観的に自分を振り返る機会を持つことも大切です。私自身にも経験がありますが、若いうちは向こう見ずに走り続けてしまうことがあります。もちろんそれによる失敗も貴重な経験であり、大切な引き出しの一つとなります。ですが、走り続ける中で「今の自分は、周りからどのように見えているのだろうか」とふと立ち止まって考える習慣を身につけることができれば、より客観的で正しい判断がしやすくなります。特に不安や焦りを感じた時には、自分自身を俯瞰的に捉えることで冷静に判断ができ、前に進みやすくなると思います。

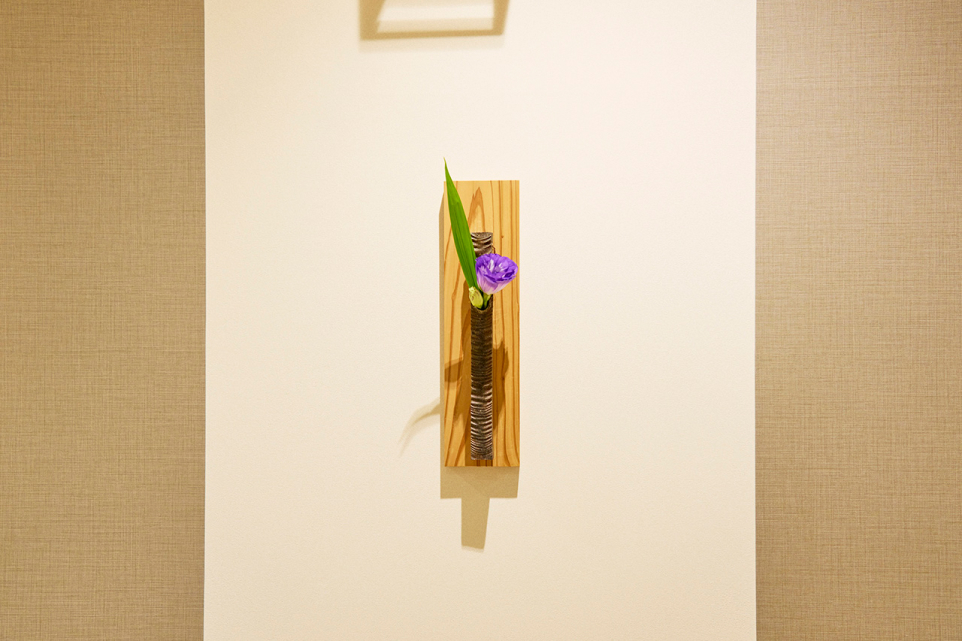

なかには「客観的に自分を見るのは難しい」という人もいるかもしれません。そんな時におすすめしたいのは、「一輪の花を飾る」ことです。ホテル内には、随所に一輪挿しの花が飾られています。お客様に楽しんでいただくことはもちろん、「花一輪に気を配れるような心の余裕を持とう」というスタッフへのメッセージを込めています。

どんな花を生けようか、どんな角度で飾ったら素敵だろうか──。忙しい中でも立ち止まって想像する時間を持つことで、視野が広がり、自分自身を見つめ直すための心のゆとりが生まれるのです。ぜひ皆さんにも、挑戦とともに一歩立ち止まって想像する時間も大切にし、しっかりと前を見据えてご自身の道を歩んでもらいたいですね。

入試情報サイト

入試情報サイト