国際学科

グローバル化する世界の中で、 自分で考えて他者と共に行動する市民となる

現代社会では、地球の反対側で起きた出来事が直ちに私たちの生活に影響を及ぼすようになっています。多様なルーツや文化的背景を持つ人々と共に働くことも求められています。国際学科では、世界中のさまざまな地域をフィールドとし、文化、経済、政治・法・社会の各分野の専門家である教員と共に、私たちが直面する多文化共生、環境、平和にかかわるさまざまな課題について学びます。少人数演習や実地での学びを通じて、複眼的で柔軟な思考力と論理的に他者と話し合うコミュニケーション力を養います。

学びのポイント

少人数教育

全学年で1クラス12名程度の少人数の演習(ゼミ)で国際学科の学びを深めます。信頼し合える仲間と議論する学びのコミュニティで、批判的思考力とコミュニケーション力を養います。最終年度には、これらの学習と経験の集大成として、クラス全員でアドバイスし合いながら「卒業論文」を執筆します。

学際的な学び

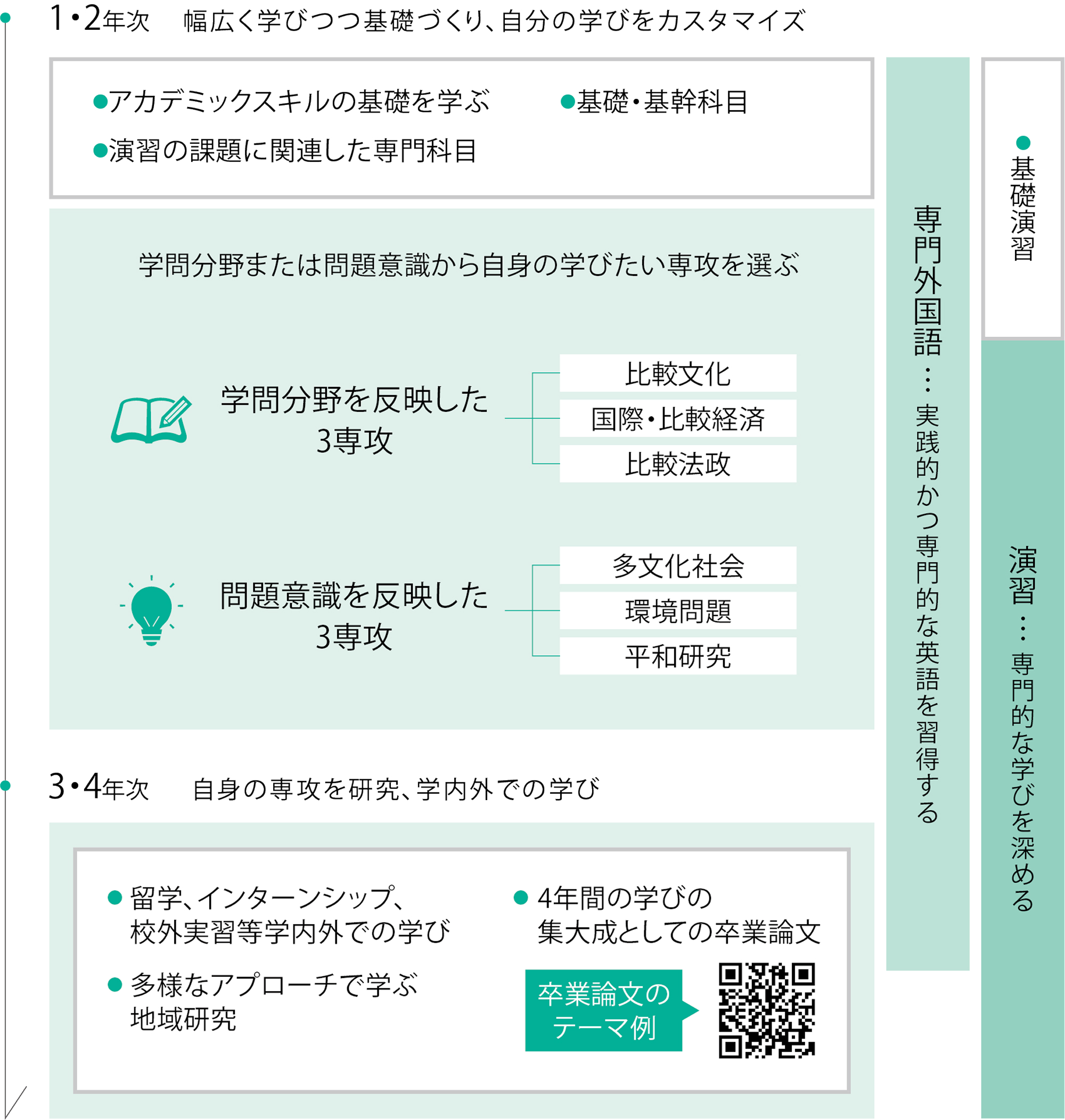

グローバルな課題を文化、経済、政治と多様な分野から学びます。1年次で基礎を幅広く学びつつ、自分の関心にあわせて履修科目をカスタマイズできます。多文化共生の視点から地域振興を考える、法制度の観点から環境保護を学ぶなど、複合的なアプローチも可能です。世界の諸地域に焦点を当てた地域研究も特徴的な学びの一つです。

実践的な英語教育

3年次まで英語を学ぶ、専門外国語プログラムを配置しています。自分のレベルに合った少人数クラスで、専門科目に関連するトピックを英語で学びます。英語を「読む」「書く」「聞く」「話す」の4技能に加えて、英語で「考える」「発表する」「討論する」などのアカデミック・スキルを習得していきます。

グローバルな環境

多様な留学・海外インターンシップを支援します。例えば、サンフランシスコ州立大学と明治学院大学の両方の学位を取得できるダブル・ディグリー・プログラムをはじめとした世界各地での留学プログラムや、オーストラリアの学校で日本語教育に携わりながら現地の言語や文化を学ぶインターンシッププログラム等があります。また、4年間を過ごす横浜キャンパスは世界各地の若者が集う多文化的環境です。

領域・流れ

1-4年次横浜キャンパス

1年次から少人数教育(基礎演習)と基礎的な科目を通じて、学際的な学びの土台づくりをします。2年次からそれぞれの関心に基づき演習と専攻を選択し、学びのコアを決定します。3・4年次で専門的に学びを深め、4年次で学びの集大成として卒業論文を作成します。

Pick Upゼミ

校外実習 アメリカ合衆国/21世紀に受け継がれる

アメリカ先住民の思想・抵抗・コミュニティ

野口 久美子 教授

演習の担当教員が自ら引率し、国内外の地域に滞在。

実践的な知と座学の知を往還しながら学びを深めます。

アリゾナ州とカリフォルニア州の先住民保留地で現地の人々と交流し、貧困、環境保護、文化継承、そして自治など現在進行形の課題に立ち会います。演習や授業で得た知識を生かして、現地でのフィールドワークに取り組みます。

演習1(「働くこと」を考える)

熊倉 正修 教授

国際的な視点から「働くこと」を分析し、

日本社会の理解を深めながら自らの進路を模索します。

新卒一括採用や年功賃金、終身雇用などの日本的雇用慣行は過去のものになったという人もいますが、まだまだ健在だという人もいます。このゼミでは日本と外国の企業の経営や組織文化を比較し、日本人と外国人のキャリア観やコミュニケーション様式の違いを分析します。並行して企業会計や労働法、表計算ソフトの活用法など、卒業後に役立つ知識やスキルを広範に学び、社会人になる基礎力を身に付けます。さらにグループで学外の社会人を取材し、聴く力と伝える力を養いつつ、自らの進路を模索する材料とします。卒業生との連携を密にし、人生の一歩先を歩んでいる先輩から学ぶ機会を随所に設けているのもこのゼミの特徴です。

演習(ゼミナール)のテーマ例

- 多文化主義の視点から読み解くアメリカ

- イスラームの思想と文化

- 世界の詩、自分の詩

- 人権と平和の国際法

- 五感の国際関係論(文化×政治)

- 環境と経済

- アフリカの潜在力に学ぶ

- 日本の地域再生を考える

- 観光現象を考える

- 文化人類学

- アメリカの文化と社会

Student's Voice

「平和」への思いが芽生えた、ヨルダンでの校外学習

将来はグローバルに活躍したいと考えていた時に、明治学院大学に歴史ある国際学部があると知り、進学を決めました。「国際学特講1」では、ゲストスピーカーの話を通して、国際協力・開発の現場をさまざまな視点から学んだことが印象に残っています。さらに実際にヨルダンへ赴き、教育現場の見学や、パレスチナ難民の支援と保護を行う機関で話を聞くなど貴重な体験をしました。実感したのは、パレスチナ問題をはじめとする社会の対立構造を解消する難しさです。この経験をきっかけに平和への強い想いをもち、国際協力・国際開発についてもっと深く学びたいと思うようになりました。今後は社会貢献とビジネスを組み合わせた「ソーシャルビジネス」を通して、さまざまな社会問題の解決に取り組みたいです。

国際学部 国際学科3年 鎌田 一利

徳島県 城東高等学校 出身

教員情報

卒業後の進路

入試情報

Links 国際学部オリジナルサイト

入試情報サイト

入試情報サイト