国際キャリア学科

Take Yourself Across the World

社会のグローバル化が進み、国際環境が激変する21世紀の国際社会で輝く人材を育成します。本学科では、世界の学生が集う国際的環境の下、英語をベースとする高度な異文化コミュニケーション能力や、現代社会を正しく理解するための学際的アプローチの視点、そしてさまざまな問題解決に主体的に参加、貢献できる実践的能力を培います。

学びのポイント

グローバル人材の育成

現代のグローバル社会を的確に理解するために、本学科では学際的なアプローチに基づいたカリキュラムを提供し、国際機関、国際NGO、多国籍企業、ジャーナリズム・メディアなどで活躍できる人材を育成します。

原則的に全授業を英語で実施

本学科では、全学生が英語による専門教育を受けられるように、入学時から徹底した英語教育を行っています。その後、専門教育として英語による講義科目を合計78科目、演習・実習科目を16科目設置し、英語によって学べる科目を幅広く提供します。

アカデミック・アドバイザーによる長期留学・国内外インターンシップサポート

アカデミック・アドバイザー制度のサポートにより、学生一人一人が担当教員と相談し、学内での学修計画はもちろん、長期留学や国内外インターンシップなどの計画も立てることができます。

2つの大学の学位が取得できる ダブル・ディグリー・プログラム

ダブル・ディグリー・プログラム(二重学位制度)により、明治学院大学とサンフランシスコ州立大学両方の学位を取得することが可能です。2年半程度の留学期間を含め平均5年間で双方の学士号を取得することができる制度です。

グローバル・コンピテンシーを養うインターンシップ・プログラム

グローバル・コンピテンシーとは、グローバルな世界で働くことができるスキル、能力、考え方を意味します。国内外のインターンシップを通して、異なる価値観を持つ人々と一緒に働くことができる能力、主体的に物事を考え、課題があればそれを解決する能力、ストレスをコントロールする力などを身に付けます。

多様なバックグラウンドを持つ学生たちが在籍

本学科には、外国籍の学生や、海外で育った学生、日本のインターナショナルスクールで学んだ学生、世界中の大学からの交換留学生などが在籍しています。また、教員の背景も多様です。このように、異なる言語的・文化的背景を持つ学生や教員と共に多文化環境を体験することができます。

領域・流れ

1-4年次横浜キャンパス

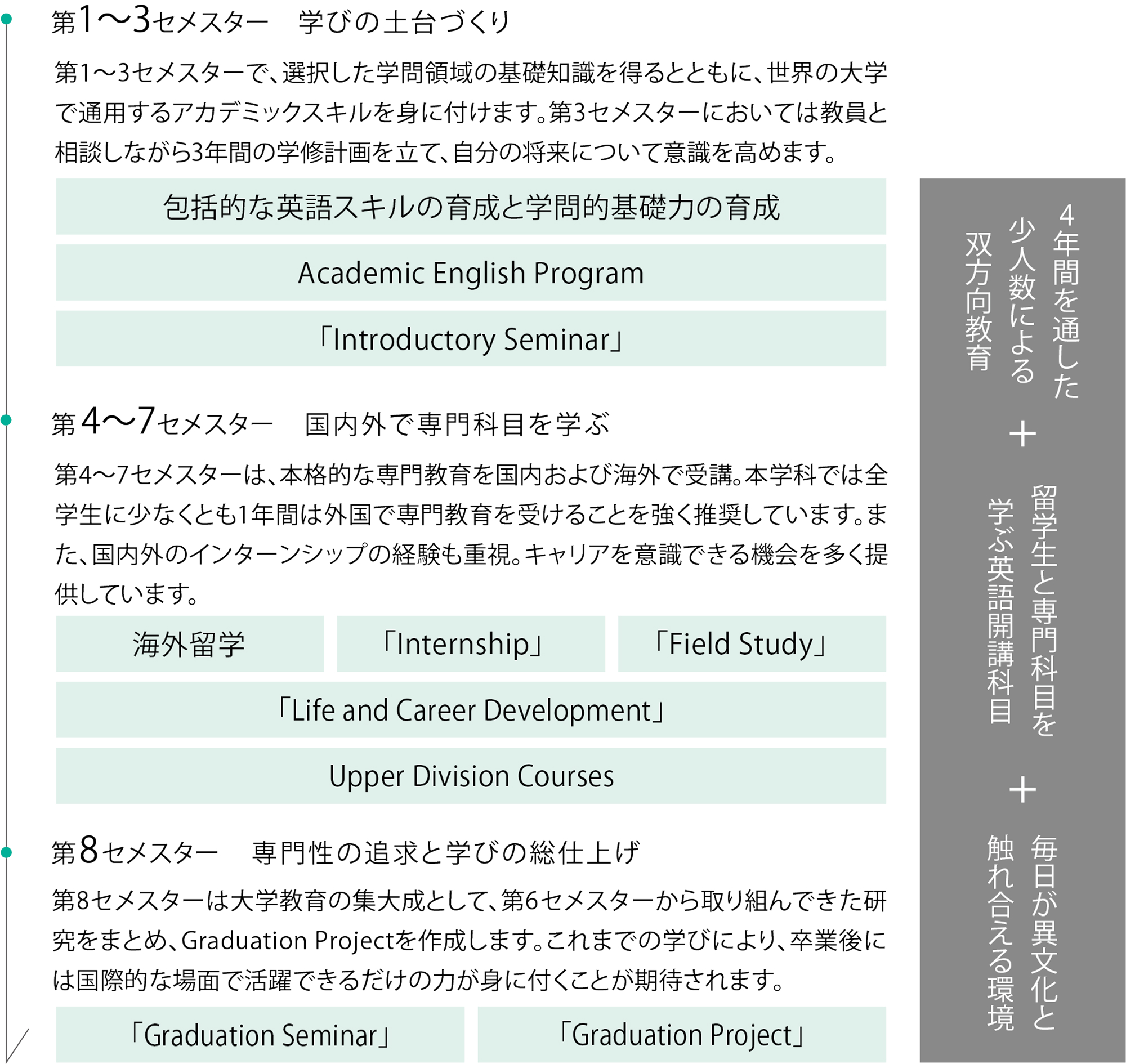

入学後の第1~第3セメスターで、文化、社会、政治、経済の4つの領域の入門講義から二つを選択し、基礎知識とアカデミックスキルを身に付けます。これにより、世界のさまざまな大学で本格的に専門教育を受けることができるようになります。第4セメスター以降は、国内外で専門教育を学びます。また、インターンシップに参加することで、将来のキャリア形成に役立てます。

- ヘボン・キャリアデザイン・プログラムについてはこちらをご覧ください。

学科トピックス

“Welcome to Our Department in Yokohama!”

横浜で学びながら多様な背景の教員と一緒に世界を探検しましょう

国際キャリア学科の英語名称はGlobal and Transcultural Studiesで、学生と教員が文化、社会、経済と政治の観点から、国境を越えるモノ、人、文化の流れに注目し、そのグローバルな影響を学びます。各授業では日本の高校卒業生も、様々な国や地域から来た教員、帰国生、交換留学生、外国出身の学生と一緒に学ぶので、横浜キャンパスの教室は「グローバルな交流の発生地」とも言えます。教員にとって、この教育環境での学生との交流は毎日の楽しみであり、また学生にとってもこのようなユニークな体験はglobal citizenへの道につながり、自分自身の国際的な「キャリア」の基礎となります。

“Our 2024 Millennium Fellows”

国境を超えた大学生との繋がりを通してキャンパス内に広がる社会貢献の輪

国際キャリア学科の学生10名が、2024年度の国連アカデミック・インパクト(UNAI)とミレニアムキャンパスネットワーク(MCN)が共同で提供するリーダーシップ開発プログラムに選ばれました。選出された学生は独創的かつ革新的な方法で持続可能な開発目標(SDGs)の推進に貢献する挑戦に取り組みます。2024年度は170カ国6,000以上の大学からの応募があった中で、日本からは本学科生が唯一の選出となりました。学生たちは、UNAIとMCNの専門家からオンラインの指導を受けながら、キャンパス内の資源循環の強化や廃棄物の削減に関する複数の社会貢献のプロジェクトを実施しました。

演習(ゼミナール)のテーマ例

- The US and China, TPP and RCEP

- Returnees in Japan: Difficulties They Face in the Japanese Educational System

- The Gap Between Package Contents and Labelling in Japanese Soft Drinks

- US Mediation During the Chinese Civil War : Negotiation Strategies and Their Aftermath

- Are Japanese Really Collectivists?

- Sovereign Risk and the Japanese Economy

Student's Voice

海外に飛び出し、グローバルな視点で学ぶ

英語で授業が行われ、グローバルな視点で学べる大学を探してたどり着いたのが明治学院大学でした。本学科を選んだのは、経済・文化・政治・社会など学びの選択域が広いこと、そして交換留学制度が充実し、アメリカの大学との提携が多いことに魅力を感じたからです。カリフォルニア大学バークレー校へ留学し、生きた英語や現地の文化を体感できた1年間は人生の宝物です。他にも、ハワイ大学マノア校との共同授業で、現地の教授や学生とオンラインでディスカッションや共同プロジェクトを行い、国際的な場でのコミュニケーションスキルを実践的に磨くことができました。将来は自動車産業に携わり、大学で身に付けたコミュニケーションスキルを活かしてグローバル市場で日本の自動車ブランドの強みを広めたいです。

国際学部 国際キャリア学科4年 鶴見 侑樹

東京都 明星学園高等学校 出身

教員情報

卒業後の進路

入試情報

Links 国際学部オリジナルサイト

入試情報サイト

入試情報サイト