政治学科

問題の発見力、討論力、解決提案力を専門的に実践的に学ぶ

政治とは、社会の問題を解決するために、その構成メンバーが意思決定し、実行するプロセスです。こうした問題の解決には、科学的なアプローチ、歴史の理解、哲学や思想に基づく構想力が求められます。政治学科は、総合的な判断力と批判力を兼ね備え、勇気と他者への想像力を持って社会の問題に取り組める、“教養ある政治的市民”を育成します。

学びのポイント

キャリアを見据えた自由で幅広い学び

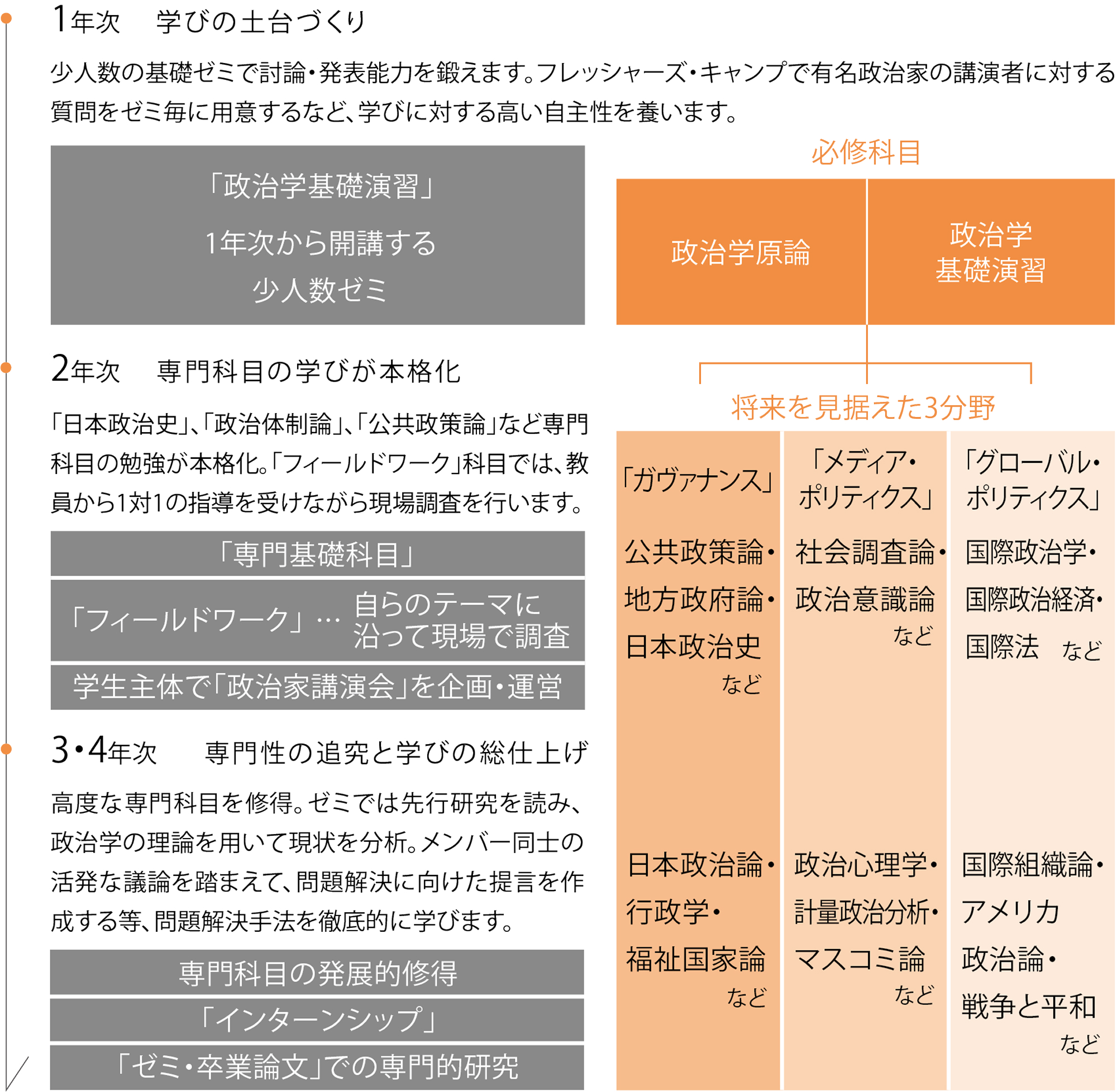

必修科目は「政治学基礎演習」と「政治学原論」の2つのみ。1年次に政治学の基礎となる科目を履修した上で、公共政策や地方政治がテーマの「ガヴァナンス」、計量政治マスコミがテーマの「メディア・ポリティクス」、国際関係・外交がテーマの「グローバル・ポリティクス」の3分野から、目指すキャリアや関心に応じて、自分の学びたい科目を自由に選ぶことができます。

学生主体の政治家講演会

新入生のために、学生自らテーマを決めて政治家講演会を企画・運営しています。政治家の選出から、交渉、当日の運営まで、全て学生自身で行うのが政治学科の伝統となっており、貴重な経験になっています。これまで講演会では首相経験者を始めとして与野党、ベテラン・新人を問わず多様な政治家の方々をゲストとして迎えています。

充実の少人数教育・調査活動

1年次の基礎演習から始まり2年次のフィールドワーク、3・4年次の演習、卒業論文など、少人数教育が充実。学生同士の学び合いや教員から個別指導を受ける機会が多々あります。調査活動では、各自の関心に基づいて、議員事務所や行政機関、報道機関、NPO・NGOなどでのインタビューや体験活動を通じて政治の実態に向き合います。

領域・流れ

1・2年次横浜キャンパス

3・4年次白金キャンパス

1年次から少人数の基礎ゼミで討論・発表能力を鍛えつつ、主体的に学ぶ力を養います。2年次は専門科目の勉強を本格化。教員との1対1の指導で現場調査も行います。3・4年次はゼミでの探究が学びの中心となります。扱うテーマはローカルな問題から国際政治までと幅広く、海外での実地研修や全国の大学生が公共政策立案を競う大会へ参加するゼミなど、個性豊かなゼミが数多く用意されています。

Pick Upゼミ

日本を取り巻く国際政治

池本 大輔 教授

民主主義に未来はあるのか、世界はどこに向かおうとしているのか

国際政治を学ぶことで、日本のとるべき道について考える

約30年前に米ソ間の東西冷戦が終結したことで、大国間で軍事的な衝突が起こる危険性は低下し、平和な世界が訪れました。グローバル化がめざましい勢いで進んだ結果、国境を越える人の往来や経済活動が活発になり、民主主義国家の数が増えて、世界の国々の過半数を占めるようになりました。しかしここ数年間、アメリカを含む多くの国でグローバル化に対する反発が表面化し、民主主義は後退傾向にあると指摘されています。2022年にはロシアとウクライナの間で戦争が始まり、多くの犠牲者が出ています。わたしたちの住む日本も、こうした世界の潮流と無関係ではいられません。そこで本ゼミでは、冷戦後の時代について振り返った上で、民主主義に未来はあるのか、今後の世界がどのような方向に向かおうとしているのか、日本はどのような道を選ぶべきなのか、みんなで一緒に考えます。ゼミでは、文献の読み方・資料調査の方法、議論の提示の仕方、英語の読み方など、社会科学を学ぶ上で不可欠のスキルについても学習します。こうしたスキルは、みなさんが社会人になってからも、必ず役に立つはずです。

演習(ゼミナール)のテーマ例

- リベラル国際秩序の行方

- 首都圏のニュータウンの更新の課題

- 歴史の中で国際関係を考える

- 現代世界における議会・政党・選挙

- 「政治」を読む

- 日本の政治・社会・メディア

- 様々な政治現象・公共政策の「なぜ」に向き合う

- 公共政策研究-福祉・環境・まちづくり・雇用等、社会課題の調査研究・政策提言

- 変革期社会の比較政治社会学

- 煙草とアルコールの政府規制に関する比較研究

- 庵野秀明と岩井俊二

Student's Voice

大学での学びが、毎日の生活に直結していることを実感

政治に興味を持ったきっかけは、2016年のアメリカ大統領選挙でした。トランプ大統領の政策は世界に緊張や変革をもたらしましたが、それはトランプ氏に投票したアメリカ国民が世界に与えた影響でもあり、政治における個々人の選択の大切さを実感しました。日本でも選挙権年齢が18歳以上に引き下げられ、政治のプロセスや仕組みを理解したうえで政治に参加する重要性を感じ、政治学科を選択しました。現在は、政治とカネの問題が発生する構造や投票率にかかわる政治心理、平和の実現など幅広いテーマについて学んでいます。特に「国際組織論A・B」では、肯定的に語られがちなグローバリズムのマイナスの側面にも触れ、批判的に捉えることで、過去・現在・未来に至るまでの国際協調が抱える問題点を知ることができました。

法学部 政治学科3年 髙橋 奏雅 NHK学園高等学校 出身

教員情報

卒業後の進路

入試情報

Links 法学部オリジナルサイト

入試情報サイト

入試情報サイト