消費情報環境法学科

実社会で直面する法律問題を、コンピュータ技術を活用して学ぶ

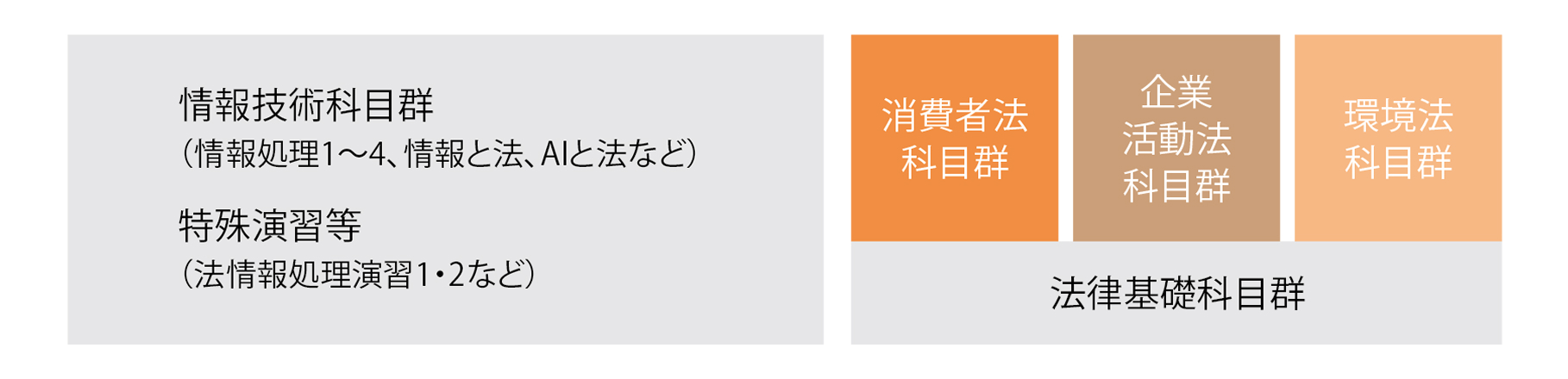

消費者の権利や役割を理解するための「消費者法」、企業活動に関する法を理解するための「企業活動法」、地球環境を保護するための法や政策を理解するための「環境法」。消費情報環境法学科では、これらの法律群を「現代の法」という視点でパソコンも活用しながら学び、情報化時代にふさわしい思考力と情報活用能力を養っていきます。

学びのポイント

情報処理・情報発信のスキル+法律学

充実した消費者法の科目群。実務家による演習もさかん

特に消費者法科目群の授業が充実している本学科。実務に精通した専任教員に加えて、外部の実務家による「主な消費者法の立法や執行などについて」の実践的な学びが展開されます。また実務家による消費者法演習(選択必修)では少人数によるゼミを通して消費者法実務を学びます。

インターンシップ(消費者法関連)で現場を体験

市役所や区役所などの消費生活センターや消費者団体などでのインターンシップを重点的に行っています。教室で学んだ法律や政策がどのように実施されているのかを体験することで、将来の進路を考える機会となっています。

環境問題や企業活動に対し法の観点からアプローチ

環境法科目群では、環境法を考える前提として自然科学の知識を学びながら、自然環境保護や生活環境の保全に対する法規制を考えます。また、企業活動法科目群では、経済を支える企業活動のルールを定めるさまざまな法律について学ぶことができます。

領域・流れ

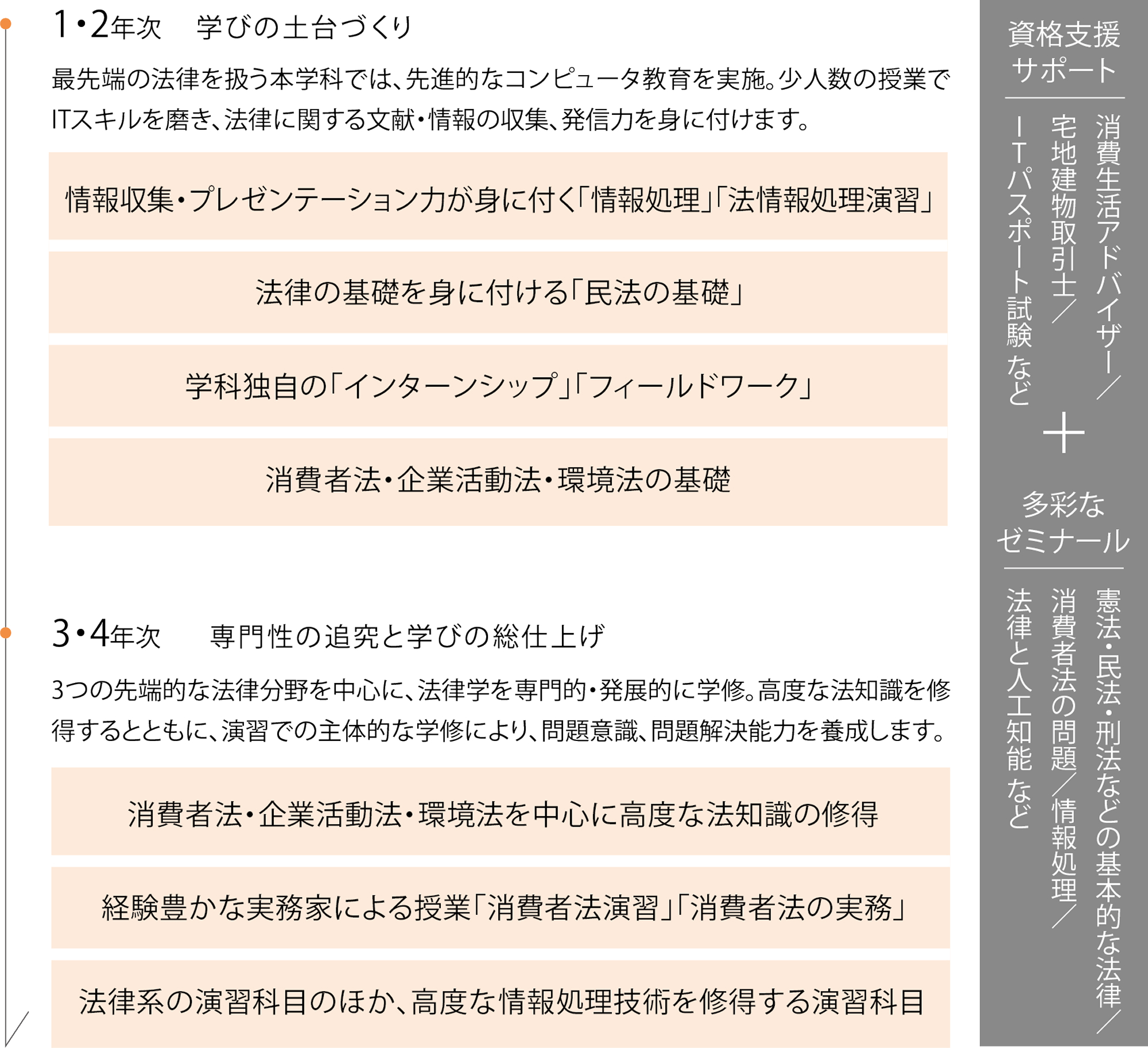

1・2年次横浜キャンパス

3・4年次白金キャンパス

最先端の法律を扱う本学科では、先進的なコンピュータ教育を実施しています。少人数の授業でITスキルを磨き、法律に関する文献・情報の収集・発信力を修得します。3・4年次は3つの先端的な法律分野を中心に、法律学を専門的・発展的に学修します。高度な法知識の修得とともに、演習での主体的な学修で問題意識・解決能力を養成します。

Pick Upゼミ

法律人工知能

櫻井 成一朗 教授

AIに負けない人になる

現在、AI(人工知能)は第三次ブームであり、AI社会を迎えようとしています。櫻井ゼミでは、法律を対象としたAIを中心に研究します。春学期は、法律の条文をコンピュータに搭載し、法的三段論法をコンピュータ上で実現します。秋学期は、最新のAI技術について学び、最新のAIが引き起こす問題、たとえば、自動運転自動車に関わる問題などについて法的観点から検討していきます。ゼミでの学びを通じて、将来のAI社会に備えたいと思います。

消費者法

福島 成洋 准教授

消費者問題を手がかりに社会のあり方を考える

1回きりのお試しだと思って契約したら実は定期購入だった、子どもがおもちゃを誤飲してしまったなど、私たちの身近なところで様々な消費者問題が起きています。これらの消費者問題について考えることは、問題の原因となった社会的背景について考えることに繋がり、更には、社会の中で自分はどう生きたいのかを考えることへと広がっていきます。ゼミでは、現在の法制度やその運用(判決など)を学ぶとともに、ゼミ生が問題を解決するための立法提案を行い、ゼミ生と教員が一緒になって皆で議論しています。

演習(ゼミナール)のテーマ例

- 売買の目的物に欠陥があった場合の売主の責任

- 居住環境をめぐる生活紛争

- コンビニ・フランチャイズ契約をめぐるフランチャイザーの説明義務

- 悪質商法による消費者被害の防止・被害者救済のための法制度

- 企業買収に対する防衛策としての新株予約権発行の是非

- オゾン層の破壊や地球温暖化といった環境問題をいかにして解決するか

- 人工知能ツールを用いて、自らの思考や法的推論をいかにしてコンピュータ上に実現するか

Student's Voice

消費者や企業に寄り添い、法を通して支援する

消費者法や環境法、企業活動法など、これからの社会で生きる実践的なスキルを身に付けられる点に魅力を感じて、消費情報環境法学科を選びました。2年次の「法情報処理演習2」では、身近な消費者問題を取り上げて法的な解決策を検討しました。授業の終盤では各々が興味を持った法律に関するテーマについて調べ、発表をする機会も。議論を通じて異なる考え方や価値観に触れ、新たな視点を得ることができた貴重な機会でした。現在は法律の基礎を学んでいるところですが、3年次からのゼミでは不動産関連の法知識を深めたいと考えています。将来は学んだ法知識を生かして消費者や企業に寄り添い、法的な支援を提供できる存在になりたいです。

法学部 消費情報環境法学科2年 芝崎 竜之介

群馬県 前橋育英高等学校出身

教員情報

卒業後の進路

入試情報

Links 法学部オリジナルサイト

入試情報サイト

入試情報サイト