グローバル法学科

「法」に軸足をおき、世界と日本をつなぐ人材を育成

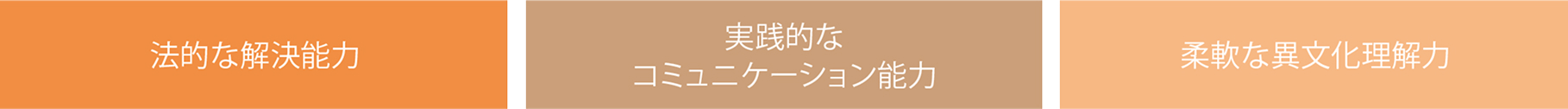

「法」という客観的なルールにのっとった「法的な解決能力」に加えて、「実践的なコミュニケーション能力」「柔軟な異文化理解力」を習得し、リーガルマインドを身に付けたグローバル人材を育成します。2年次には全員が英語圏の大学に留学。語学修得はもちろん、現地での授業や生活を通じて実践的に法や異文化を学びます。国境を越えて「法」を学びたいチャレンジ精神のある学生を期待します。

学びのポイント

3つの力の修得を教育の柱として国際化社会の要請に応えることのできる人材を育成

海外進出による国際化だけでなく、日本国内では「内なる国際化」が急速に進行し、数多くの外国につながる人々が生活しています。二重のグローバル化に対応するため、法的知識や問題解決能力に加えて、グローバル社会において通用するレベルの英語力と異文化理解力を身に付けます。

学科オリジナルの英語カリキュラム

留学前の準備として英語の4技能を身に付ける科目や日本法を英語で学ぶ科目、帰国後の応用・発展科目として法律・政治・文化を英語で学ぶ科目やビジネス英語を学ぶ科目などを設置しています。

1年次から少人数で密度のある学び

1年次から個別指導ができる少人数で密度の高い授業を実施。一人一人に手厚い学習環境を提供します。

全員が英語圏に留学

2年次秋学期に全員が留学。現地の法律と英語を学び、人々に触れ合う中で異文化を体験します。

大学独自の留学支援制度

本学では、返還不要の給付型奨学金として『カリキュラム留学生奨学金』制度を設けています。給付金額は、25万円。グローバル法学科の留学はカリキュラム留学であり、全員がこの奨学金制度を利用することができます(なお、留学中も本学への学納金は納める必要があります)。法学部のOB組織「白金法学会」による『海外留学支援奨学金』制度(法学部各学科3名・計12名に20万円支給)も利用可能。世界に飛び出す法学部生を応援する仕組みが充実しています。

領域・流れ

1・2年次横浜キャンパス

3・4年次白金キャンパス

1年次から少人数の基礎演習でアカデミック・リテラシーを修得した上で、プレゼンテーションやディベートを通じて、コミュニケーション能力を鍛えます。2年次秋学期に全員が留学。留学先で現地の法律と英語を学び、異文化を体験します。3・4年次はゼミを中心に、法的知識でグローバルな社会問題を解決する力を養います。

- ヘボン・キャリアデザイン・プログラムについてはこちらをご覧ください。

学科ニュース・Pick Upゼミ

ニュース グローバル法学科のカリキュラム留学

世界を知り、法を学ぶ。

2024年度に実施された学科独自のカリキュラム留学では、2年生がイギリス(リーズ)、アイルランド(ダブリン)、オーストラリア(アデレード)、カナダ(カルガリー)の4カ国の大学に留学しました。4~5カ月にわたって英語や現地の法律を学ぶとともに、多様な社会の中で、人々や各国の学生と交流し、異なる文化への理解を深めました。裁判所、議会、法律事務所などを訪れ、現地の法律家から学ぶ機会もありました。留学先での学びや生活は、グローバルな視野を身に付ける貴重な経験となります。

ゼミ 国際法演習

鶴田 順 准教授

法をひろく・深く学び、考え、行動する。

法という認識枠組み・評価枠組みを学ぶことで、社会で起きているさまざまな事象を認識し、評価し、法的観点から抽出・構成された問題状況の防止・改善・克服を模索します。法の内在的視点と外在的視点をいったりきたりしながら、ひろく調査し、分析を深め、自分の考えをまとめ、正確に・わかりやすく社会に発信します。問いの設定から始まる知的生産プロセスを一通り経験することで、既存の情報を適切に消費し、新たな情報を生産する力をつけます。

演習(ゼミナール)のテーマ例

- グローバル正義論

- 比較ワイン法研究

- 気候変動法研究

- 国際法研究

- 国際人権法研究

- 国際私法研究

- グローバル企業法研究

- 仏教と文化

Student's Voice

世界の共有物をめぐる問題を法律で解決したい

中学時代に始めた模擬国連活動がきっかけで、「法を通じて国際問題を解決したい」と考えるようになりました。国際的な視点で法律を学べることと全員留学である点に魅力を感じ、本学科に進学。「国際海洋法」の授業では、海など複数の国が共有しているものについて、国際的に協力して問題を解決する必要性を再認識しました。この経験を通して芽生えたのが、「世界の共有物をめぐる問題に取り組みたい」という想いです。現在、ゼミでは海底資源の国際社会における扱い方を国際法の視点で研究しています。政府や組織の活動に対する理解を深めるため、公共政策学にも学びを広げています。将来は法的知識や英語力を活かし、国際的な取り組みを必要とする人の力になれる国際機関の職員になることが目標です。

法学部 グローバル法学科3年 磯辺 那奈

神奈川県 清泉女学院高等学校出身

教員情報

卒業後の進路

入試情報

Links 法学部オリジナルサイト

入試情報サイト

入試情報サイト