法律学科

リーガルマインドを発揮して社会に貢献できる人材を養成

法律学科では、現代社会の諸問題を客観的に分析し、公正かつ論理的な思考で解決に導く能力(リーガルマインド)を、系統的かつ段階的なカリキュラムにしたがった学びにより、無理なく身に付けます。少人数で学ぶ入門科目から最先端分野の発展科目まで、豊富な科目を提供。自由なスタイルで自らの学びを深め、将来の進路選択が広がります。

学びのポイント

進路に合わせた履修モデルを設置

法律学科の豊富なカリキュラムから自分の関心に合った科目を見つけることは、難しい場合も。そこで目的意識を持って学修できるよう、法曹から一般企業まで、希望進路に応じた履修モデルを用意しています。公務員試験の実績は抜群。教員免許状(小[第二種]・中・高)も取得可能です。

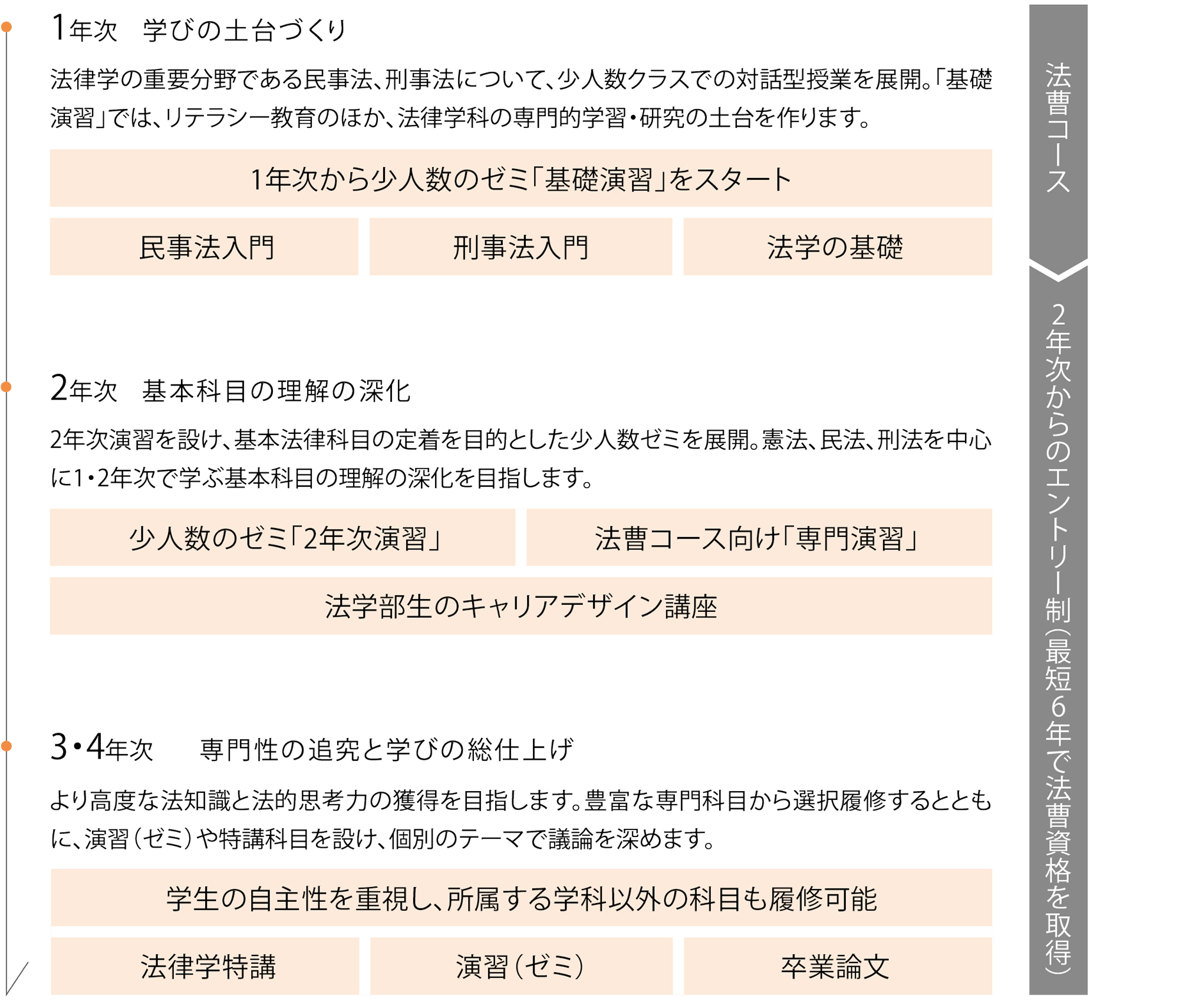

法曹資格取得を目指す法曹コースの設置

法律改正により、大学入学から法曹資格を得るまでの最短期間が8年から6年に。法学部を3年で早期卒業し、法科大学院入学から2年目に司法試験を受験。1年間の司法修習を終え、法曹資格を取得できます。また、早稲田大学・中央大学・慶應義塾大学・明治大学・千葉大学・東京都立大学の6つの法科大学院との連携協定を締結※。法曹を志望する学生の期待に応えていきます。法曹コース志望者は任意で、2年次からのエントリー制となります(1年次秋学期にプレエントリー)。

※協定のない法科大学院も選択可能。

若手研究者が特別TAとして法律学の学びをサポート

法律学科では「特別TA(ティーチングアシスタント)制度」を設け学修を支援。若手研究者が特別TAとなり、白金・横浜の両キャンパスに常駐し、授業内容や勉強方法に関する質問からレポート・卒業論文の書き方まで、学生をきめ細かくサポートします。

知的財産法や環境法など時代の先端分野も学べる

数多くの法律専門科目を提供する本学科。消費者法や知的財産法、成年後見法、労働法、環境法など、今注目されている「最先端分野」の法律を学ぶことができます。

学部内で自由に学びたい科目を履修できる

3年次以降の専門科目では、学部内での垣根がほとんどありません。学生の自主性を重視し、所属する学科以外の科目も履修可能。自分の学びたい授業やゼミを受講することができ、積極的な学びへとつながっています。

領域・流れ

1・2年次横浜キャンパス

3・4年次白金キャンパス

法律学の重要分野である民事法、刑事法について、1年次は少人数クラスで授業を実施。さらに2年次演習を設け、基本法律科目の定着を目的とした少人数ゼミを展開します。3年次からは豊富な専門科目から選択履修するとともにゼミや特講科目で議論を深め、それぞれの進路に合わせた最先端の法分野も学ぶことができます。

Pick Upゼミ

演習Ⅰ

黒田 美亜紀 教授

自分で、みんなで考えながら、

一生役立つ法的思考力(リーガルマインド)を身に付ける

講義等で得た知識を活用して具体的な問題を解決する方法を学ぶ

わたしたちの生活の中で起きたトラブルが裁判に至ったケースを素材にして、問題解決の方法を学びます。公務員試験や各種の資格試験等で頻出のテーマや重要判例を取り上げるので、公務員志望者はもちろん、民間企業への就職希望者にも役立つ内容です。ゼミ生は、争っている当事者双方の主張を整理して、どこで主張が食い違っているのか、どうしてそのような食い違いが生じているのかを分析して法的な問題を発見し、この場合にどのような解決策が妥当であるのかを知識をフル活用して考えていきます。過去の裁判例を扱う場合には、同じことが今起こったらどう判断すべきかも考えます。法律は社会のルールであり、法律自体やその解釈は絶対ではありません。柔軟な思考力を獲得しましょう!

ゼミをとおしてさまざまな経験をすることにより社会生活に役立つ知識や考え方を培う

ゼミはゼミ生が主役です。ゼミ生は、まずは自分自身で、問題を解決するための法的な理論構成を考えます。その後のゼミでは、報告グループによる発表をベースに、少人数のグループで意見交換をしてそれを発表することを繰り返し、最終的にはゼミ生全員で討論します。卒業生との交流、合宿や他ゼミとの勉強会なども利用して、いろいろな人と議論しながら、自分の考えを他者に説明する力、他人の意見に耳を傾ける力、多様性を尊重する力、論理的思考力やバランス感覚を身に付けていきます。正義や衡平、自由、平等、人権を尊重する感覚なども大切です。身に付けた能力や感覚、そしてゼミで培った人間関係は、社会人生活に限らず、どこでも、一生役に立ちます!

演習(ゼミナール)のテーマ例

「判例・事例分析」の具体例として、以下のような問題を取り上げています。

- 詐欺における善意・無過失の第三者の登記の必要性

- 白紙委任状と代理権授与表示

- 父子関係とDNA鑑定

- 離婚後の子の利益

- 夫婦別姓

- 安楽死・尊厳死について

- 警察官のけん銃使用の限界について

- 死刑制度の是非

- 過労死・過労自殺について考える

- 江戸時代の刑罰観念

- 特殊詐欺と刑法

- レジ袋で考える環境問題と税

Student's Voice

ゼミ形式のハイレベルな授業で、鍛えられた「実践力」

憲法・民法総則・刑法総論の3つを中心に、さまざまな法律科目を学んでいます。授業で出題される事例問題に学んだ法律の知識を駆使して意見を論述する経験を積む中で、知識を自分のものにできたと感じます。また、修得した知識の応用を目的とした「基礎演習1」は、ゼミ形式で行われる実践主体の授業。租税法の判例報告課題を与えられた際には、何度も判例を読み返し、TA(ティーチングアシスタント)のアドバイスを受けながら懸命に取り組みました。苦戦しながらもやり遂げたことで、実践力が身に付きました。それ以降も、自習中につまずいたときにはよくTA室を訪ね、質問をしています。志望している進路は、法曹の道。ただ、今は純粋に法律を学ぶことが楽しいので、意欲的に学び、高度な知識と実践力に磨きをかけたいです。

法学部 法律学科1年 髙橋 ほのか

神奈川県 鎌倉女学院高等学校出身

教員情報

卒業後の進路

入試情報

Links 法学部オリジナルサイト

入試情報サイト

入試情報サイト