明治学院プラチナカレッジ

明治学院大学社会連携課企画による、どなたでも自由に参加できる生涯学習講座です。

第1シリーズ

作家が、今、想うこと[日本ペンクラブ協力]

日本ペンクラブ歴代会長の浅田次郎氏、吉岡忍氏、桐野夏生氏が自作品を織り込みながら、〈ふるさと〉、〈真犯人〉、〈女性たち〉について語ります。前半は講師によるお話し、後半はコーディネータ+聴衆とのQ&Aですすめます。

![作家が、今、想うこと[日本ペンクラブ協力]](/assets/regionalalliances/platinum_college/regionalalliances_platinum_college_01.jpg)

第2シリーズ

フランス料理という「文化」の魅力―文学、歴史、実践をめぐって―

このシリーズは、フランス料理の魅力を多角的に捉える試みです。第1回では、講師が文学研究者の立場からフランス料理を見たらどうなるのか探ります。第2回は、アンフィクレスのシェフで料理研究もしている講師がフランス料理の歴史とその受容について話をします。最終回では日本で唯一フランス国家最優秀職人章(M.O.F.)の称号を持ち、ジョエル・ロブションのシェフを務める講師がフランス料理の現在と未来について語ります。

第3シリーズ

創造論 ―あらためて、心から始める―

私が著した小説『あん』は現在24言語に翻訳され、世界中で読まれています。映画化もされ、カンヌ国際映画祭のオープニングフィルムとなりました。ハンセン病回復者の人生を描いた当作品のテーマは、「積極的感受」による日々の創造です。どのような視点と認識の上で世界を再構成するべきなのか?シュルレアリスム運動と袂を分かった詩人ジャック・プレヴェールの活躍とその創作法、また「老子」全文の訳をある口語体にて試みた結果から見えてきた「無為自然からの創造」など、話題のAIとは別の次元で、心をもう一度見直すところから始まる創造論について語ります。

第4シリーズ

キリスト教建築の旅 ヨーロッパから日本へ

キリスト教の教会建築について、古代末期から中世を経て近代まで、ヨーロッパと日本の各地の写真を見ながら、時空の旅をするようにしてお話しします。ヨーロッパは多くの国にわたりますが、一昨年度とは趣向を変え、ビザンチン様式ではイタリアのラヴェンナ、ロマネスク様式ではフランスのヴェズレー、ゴシック様式ではフランスのストラスブールやドイツのケルンやスペインのバルセロナというふうに、いくつかの土地を焦点にする予定です。2日目の第3回は、天草から函館にいたる日本各地の教会を見てから、ヴォーリズ建築について解説し、後半は明治学院礼拝堂へ移動して、文字どおり実地に講義をします。

横浜シリーズ

より良い社会と情報科学の寄与

―情報科学はどこまで人間の仕事に迫れるか、その現在と未来―

急速な進歩を続ける科学技術の中で、情報科学は私たちの営む社会生活にもっとも影響が大きい分野でしょう。情報科学を背景に急成長した「人工知能」という人間が、この社会に加わろうとしています。今回の連続講義では、この仲間の力をより良い社会のためにどう活かしていこうとするのか、最前線の研究の一端を分かりやすく紹介します。人間が果たしている精妙 な仕事のうち、どういったものが情報科学によってカバーでき、どういったものが究極の人間らしさとして残るのか、3回の講義を通じて少し見えてくるのではないでしょうか。

過去の講座

- 2024年度 明治学院プラチナカレッジ (第1シリーズ)

- 2024年度 明治学院プラチナカレッジ (第2シリーズ)

- 2023年度 明治学院プラチナカレッジ (第3シリーズ)

- 2023年度 明治学院プラチナカレッジ (第2シリーズ)

- 2023年度 明治学院プラチナカレッジ (第1シリーズ)

公開講座

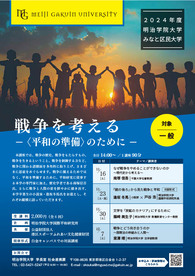

2024年度 みなと区民大学 (白金キャンパスでの対面開講)

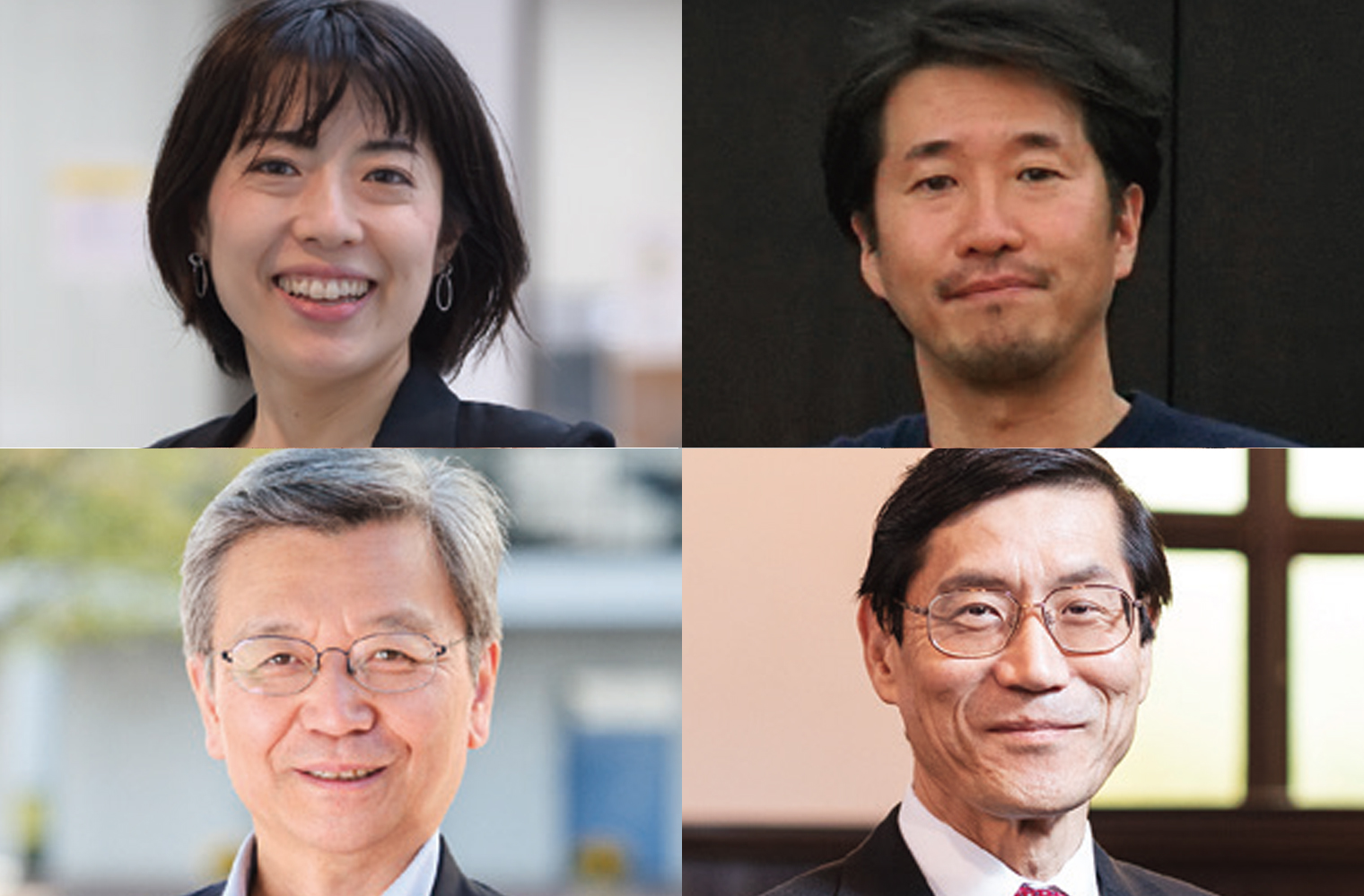

「戦争を考える -<平和の準備>のために-」 企画:国際平和研究所

21世紀に入り、まもなく25年目になろうとしています。戦争と難民にまみれた20世紀を経て、新たにおとずれる世紀に平和の夢を託した人も少なくなかったでしょう。しかし、その願いに反し、私たちの眼前に広がる世界は、絶えざる暴力によって人々を絶望的なまでに引き裂いてしまったかのようです。 国際社会が分断を深めるにつれて、平和主義を標榜してきた日本にも不穏な戦争の影が広がっています。政治はもとより、テレビ・新聞、SNSなどを通して、好戦的なムードが私たちの日常に浸透しています。いやがおうにも、戦争というものを正面から見据えなくてはならない時なのかもしれません。 本講座では、戦争の歴史、戦争をもたらすもの、戦争を生きるということ、戦争を制御する力など、戦争に関わる諸側面を多角的に取り上げ、さまざまに思索をめぐらせます。戦争に備えるためではなく、平和を準備するために、平和研究に従事する本学の専門家に加え、歴史学者である南塚信吾氏、さらに戦争と人間の姿を鮮やかに描き出す、本学卒業生の小説家・逢坂冬馬氏をお迎えし、それぞれ縦横に語っていただきます。

【講座スケジュール】

| 11月16日(土)14:00~15:30 |

| なぜ戦争をやめることができないのか:現代史から考える ▶ 南塚 信吾(千葉大学名誉教授) |

| 11月23日(土・祝)14:00~15:30 (講師2名による対談形式) |

| 「銃の後ろ」から見た戦争と平和 ▶ 逢坂 冬馬(小説家)× 戸谷 浩(明治学院大学国際平和研究所長・明治学院大学国際学部教授) |

| 11月30日(土)14:00~15:30 |

| 文学を「炭鉱のカナリア」にするために ▶ 篠崎 美生子 (明治学院大学教養教育センター教授) |

| 12月7日(土)14:00~15:30 |

| 戦争とどう向き合うのか:国際法の枠組みと人間 ▶ 東澤 靖 (明治学院大学法学部教授) |

【募集要項】

| 開講時間 | 全日 14時00分~15時30分 |

|---|---|

| 募集対象 | 原則、港区に「在住」「在勤」「在学」いずれかの方 |

| 実施形態 | 対面開講(※明治学院大学白金キャンパス) |

| 募集人数 | 100名(申込先着順) |

| 受講料 | 2,000円(全4回) |

| 申込手順 | グーグルフォームもしくは、E-mailにてお申込みください。E-mailの場合は、件名に「2024みなと区民大学申込み」とご入力のうえ、 次の事項を明記してお申し込みください。 ①氏名(フリガナ) ②年代 ③住所(郵便番号) ④電話番号 ※日中連絡の取れる番号 送信いただいたメールアドレスに、「受講料振込方法」 「受講票(※当日の教室等の情報)」など必要事項をお送りいたします。 |

| 申込期間 | 2024年10月4日(金)~11月8日(金) |

| 申込先 | skoukai@mguad.meijigakuin.ac.jp |

| その他 | ※個人情報の取り扱いについて 明治学院大学では、受講生の皆様の申込時における個人情報については、 「学校法人明治学院個人情報保護基本規程」に沿って厳重に管理いたします。 これらの個人情報は、明治学院大学の講座・セミナー等のご案内用としてのみ利用いたします。第三者には提供いたしません。 |

| パンフレット |  パンフレット (PDF / 664KB) |

お問合せ先

明治学院大学 学長室社会連携課

〒108-8636 港区白金台1-2-37

MAIL: skoukai@mguad.meijigakuin.ac.jp

TEL: 03-5421-5247

受付時間 平日のみ9:30 - 12:00/12:45 - 16:00

2023年度 みなと区民大学 (白金キャンパスでの対面開講)

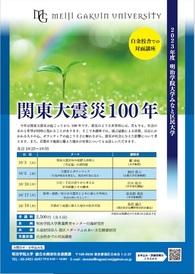

「関東大震災100年」 企画:教養教育センター付属研究所

1923年(大正12年)9月1日に発生した大地震によって、南関東を中心に甚大な被害をもたらした「関東大震災」から今年はちょうど100年という節目の年となりました。本講座では、震災時に起こった朝鮮人虐殺事件に関する諸問題の論考、震災を綴った日記や手記などの個人文書から当時の人々の困難な状況や心理などの紐解き、また、関東大震災以降も阪神・淡路大震災や東日本大震災など、日本では大きな地震災害にたびたび見舞われており、それら震災で被災した外国人やボランティア活動に焦点をあて、それぞれ歴史学、文学、ボランティアの専門家にご講演いただきます。加えて、最近も比較的大きな地震が頻発しているなか、本講座の最後には港区の防災担当者を講師にお招きし、首都直下地震に備えた港区の防災・減災の取り組みについてもお話しいただきます。

【開講スケジュール】

| 開講日 | 講演テーマ・講演者 |

| <第1回> 10月3日(火) |

関東大震災時の朝鮮人虐殺と「否定論」の諸問題 鄭 栄桓 本学教養教育センター教授 〈プロフィール〉明治学院大学法学部卒業、一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了、博士(社会学)。専門は朝鮮近現代史、在日朝鮮人史。立命館大学コリア研究センター専任研究員、明治学院大学教養教育センター専任講師、准教授を経て現職。主著に、『歴史のなかの朝鮮籍』(以文社)、『忘却のための「和解」 『帝国の慰安婦』と日本の責任』(世織書房)、『朝鮮独立への隘路 在日朝鮮人の解放五年史』(法政大学出版局)などがある。 |

| <第2回> 10月5日(木) |

大震災とボランティア -行為が現実を発見し、現実が行為に迫る- 池田 浩士 京都大学名誉教授 〈プロフィール〉1968年:慶應義塾大学大学院文学研究科博士課程修了。1968~2004年:京都大学在職(教養部のち総合人間学部/大学院人間・環境学研究科。2004~2013年:京都精華大学在職(人文学部)。専門分野は現代文明論・ファシズム文化研究。主な著書:『虚構のナチズム』(人文書院)、『ヴァイマル憲法とヒトラー』(岩波現代文庫)、『ボランティアとファシズム』(人文書院)、『池田浩士コレクション』全10巻(インパクト出版会)。近刊:『福澤諭吉』(人文書院) |

| <第3回> 10月10日(火) |

日記・手記の語りから考える災害経験とその継承 田中 祐介 本学教養教育センター専任講師 〈プロフィール〉中央大学文学部卒業、国際基督教大学大学院比較文化研究科博士後期課程修了、博士(学術)。専門は、日本近代文学、思想史。現職は明治学院大学教養教育センター専任講師・国立歴史民俗博物館特 別客員准教授。主要業績に田中祐介編『無数のひとりが紡ぐ歴史』(文学通信、2022年)、同編『日記文化から近代日本を問う』(笠間書院、2017年)などがある。 |

| <第4回> 10月17日(火) |

阪神・淡路/東日本大震災と日本に暮らす外国人 -社会の担い手としてー 長谷部 美佳 本学教養教育センター准教授 〈プロフィール〉明治学院大学教養教育センター准教授。「ボランティア学」「多文化共生論」担当。東京都立大学社会科学研究科博士課程満期取得退学、社会学博士。研究の中心は、結婚移住女性のジェンダー分析、インドシナ難民のライフストーリーの収集。また20年近く、外国人集住地域で支援活動にも参加。3.11の発災時にはこの集住地区にいて、その後の「外国人住民」による支援活動の形成を目の当たりにする。 |

| <第5回> 10月19日(木) |

首都直下地震に備えた港区の防災対策 鳥居 誠之 港区防災危機管理室防災課長 〈プロフィール〉1989年4月、港区役所入庁。教育委員会事務局みなと図書館管理係配属。区政情報課、会計室、保健 所などへの配属を経て、2018年4月、管理職昇任、保健福祉支援部国保年金課長。2020年4月、高輪地区総合支所協働推進課長、防災住民組織の支援、防災知識の普及啓発、地域防災訓練の実施などに携わる。2022年4月より現職。 |

【募集要項】

| 開講時間 | 18時25分~19時55分(※初回(10/3)は開講式のため約10分延長予定) |

|---|---|

| 募集対象 | 原則、港区に「在住」「在勤」「在学」いずれかの方 |

| 実施形態 | 対面開講(※明治学院大学白金キャンパス) |

| 募集人数 | 100名(申込先着順) |

| 受講料 | 2,500円(全5回) |

| 申込手順 | E-mailの件名に、「2023みなと区民大学申込み」とご入力のうえ、 次の事項を明記してお申し込みください。 ①氏名(フリガナ) ②年代 ③住所(郵便番号) ④電話番号 送信いただいたメールアドレスに、「受講料振込方法」 「受講票(※当日の教室等の情報)」など必要事項をお送りいたします。 |

| 申込期間 | 2023年8月24日(木)~9月22日(金) |

| 申込先 | skoukai@mguad.meijigakuin.ac.jp |

| その他 | ※個人情報の取り扱いについて 明治学院大学では、受講生の皆様の申込時における個人情報については、 「学校法人明治学院個人情報保護基本規程」に沿って厳重に管理いたします。 これらの個人情報は、明治学院大学の講座・セミナー等のご案内用としてのみ利用いたします。第三者には提供いたしません。 |

| パンフレット |  パンフレット (PDF / 664KB) |

お問合せ先

明治学院大学 総合企画室社会連携課

〒108-8636 港区白金台1-2-37

MAIL: skoukai@mguad.meijigakuin.ac.jp

TEL: 03-5421-5247

受付時間 平日のみ9:30 - 12:00/12:45 - 16:00

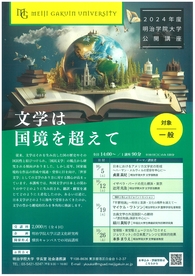

2024年度 明治学院大学公開講座 (横浜キャンパスでの対面講座)

「文学は国境を超えて」 企画:言語文化研究所

英文学者の齋藤勇は『アメリカの國民性及び文学』(1942)の中で「或る國の文學はその國民の自叙傳と見られる」と書いています。実際に、従来、文学はそれを生み出した国の歴史やその国民性と結びつけられ、「国民文学」の観点から研究される傾向がありました。しかし近年、国家越境的な作品の形成や流通・受容に目を向け、「世界文学」としての文学のあり方に対する関心が高まっています。本講座では、外国文学が日本との関わりの中でどのように生み出され、翻訳・翻案を通じてどのように土着化したのか、あるいは逆に、日本文学はどのように海外で受容されてきたのか、文学の豊かな越境的営みを多角的に検証します。

【講座スケジュール】

| 10月5日(土)14:00~15:30 |

| 日本におけるアメリカ文学史の形成~ハーマン・メルヴィルの受容を中心に~ ▶ 貞廣 真紀 明治学院大学文学部教授 アメリカ人作家ハーマン・メルヴィルによって書かれた『白鯨』(1851)はなぜ日本の人々の心を捉えてきたのでしょうか。日本におけるアメリカ文学史の形成を、メルヴィルの受容を中心に考察します。 |

| 10月12日(土)14:00~15:30 |

| イザベラ・バードの見た横浜・東京 ▶ 辻󠄀河 元及 明治学院大学文学部准教授 明治時代の日本を訪れ、当時の様子を『日本奥地紀行』として記したイギリス生まれの旅行家イザベラ・バード。彼女の目に映った横浜と東京について、2015年から刊行されている漫画版との比較もおこないながら考えていきます。 |

| 10月19日(土)14:00~16:00 講師2名によるジョイントセッション |

| (1)『平家物語』~時空と言語・文化の境界を越えて~ ▶ マイケル・ワトソン 明治学院大学国際学部名誉教授 『平家物語』は多くの言語に翻訳されてきました。この物語は何故海外でも注目されるのでしょうか。外国語になった『平家物語』を通してその魅力に迫りたいと思います。 |

| (2)古典文学の外国語訳への期待~『源氏物語』英訳を中心に~ ▶ 緑川 眞知子 早稲田大学古典籍研究所招聘研究員 『源氏物語』のような古典作品が英語に訳されるとき、原典の言語を知り得る私たちは、何を期待するのでしょうか。『源氏物語』の英訳を通して文学の翻訳とは何かについて迫ってみようと思います。 |

| 10月26日(土)14:00~15:30 |

| 宝塚版・東宝版ミュージカル『ロミオとジュリエット』の日本風アレンジと娯楽的効果 ▶ 本多 まりえ 明治学院大学文学部准教授 近年再演を重ねてきた宝塚版・東宝版ミュージカル『ロミオとジュリエット』は、フランスのミュージカルを基としますが、独自のアレンジが散見されます。本講座ではこれらアレンジに込められた娯楽的効果を探ります。 |

【募集要項】

| 募集対象 | どなたでも受講可能 |

|---|---|

| 開催形式 | 対面講座(※明治学院大学横浜キャンパス) |

| 募集人数 | 100名(申込先着順) |

| 受講料 | 2,000円(4日間全4回) |

| 申込手順 |

グーグルフォームもしくはE-mailにてお申込みください。 E-mailの件名に、「2024明治学院大学公開講座申込み」とご入力のうえ、 |

| 申込期間 | 2024年8月23日(金)~9月27日(金) |

| 申込先 | ykoukai@mguad.meijigakuin.ac.jp |

| その他 | ※個人情報の取り扱いについて 明治学院大学では、受講生の皆様の申込時における個人情報については、「学校法人明治学院個人情報保護基本規程」に沿って厳重に管理いたします。これらの個人情報は、明治学院大学の講座・セミナー等のご案内用としてのみ利用いたします。第三者には提供いたしません。 ※横浜キャンパスまでの交通手段について:横浜キャンパスにお越しの際は、自家用車でお越しいただくことはできません。 「交通アクセス」をご参考のうえ、公共交通機関のご利用をお願いします。 |

| パンフレット |  パンフレット (PDF / 700KB) |

お問合せ先

明治学院大学 学長室社会連携課

〒108-8636 港区白金台1-2-37

MAIL: ykoukai@mguad.meijigakuin.ac.jp

TEL: 03-5421-5247

受付時間 平日のみ9:30 - 12:00/12:45 - 16:00

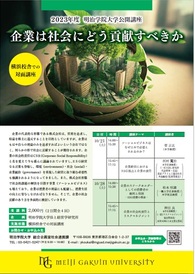

2023年度 明治学院大学公開講座 (横浜キャンパスでの対面開講)

「企業は社会にどう貢献すべきか」 企画:法と経営学研究所

企業の代表的な形態である株式会社は、営利を追求し、収益を株主に還元することを目的としていますが、企業はもはや自らの利益のみを追求すればよいという存在ではなく、何らかの形で社会に貢献することが期待されます。企業の社会的責任はCSR(Corporate Social Responsibility)と名を変えて今も盛んに議論されていますし、ESG経営なる言葉も登場し、環境(environment)・社会(social)・企業統治(governance)を重視した経営に取り組む必要性も強調されるようになってきました。また、株式会社形態で社会的課題の解決を目指す事業(ソーシャルビジネス)も増えており、企業は消費者の利益にも配慮し、消費生活の向上に寄与しなければなりません。そこで、企業の社会貢献のあり方を多面的に検討していきます。

【開講スケジュール】

| 10月21日(土) |

| 1-(1).14:00~15:30 ソーシャルビジネスはなぜ日本で必要とされるのか? ▶ 菅 正広 本学法学部教授 〈プロフィール〉東京大学卒。専門は、公共政策、財政金融政策、国際金融論、国際開発論、社会起業論、マイクロファイナンス、ソーシャルビジネス。大蔵省(現財務省)入省後、相馬税務署長、主計局主査、国際局課長、大臣官房参事官、OECD(経済協力開発機構)税制改革支援室長、アフリカ開発銀行日本政府代表理事、世界銀行日本政府代表理事などを歴任。主著に、『マイクロファイナンス』(中公新書)、『構想グラミン日本』(明石書店)などがある。 |

| 1-(2).15:45~17:15 企業経営におけるESG視点と企業の責任 ▶ 河村 寬治 本学名誉教授、(一社)GBL研究所代表理事 ・会長、東証プライム上場会社 社外取締役(監査等委員) 〈プロフィール〉早稲田大学法学部卒。専門は、企業法務、国際ビジネス法。伊藤忠商事(株)法務部、ロンドン大学大学院キングスカレッジ留学を経て、伊藤忠欧州会社勤務。1998年から明治学院大学法学部および法科大学院教授を歴任、学長補佐を経て2017年3月定年退職。法と経営学研究科創設メンバー。主著に、『契約実務と法』(第一法規)、『企業法務の仕事』(第一法規)などがある。 |

| 10月28日(土) |

| 2-(1).14:00~15:30 企業のステークホルダーとしての消費者の権利と役割 -ESG消費の模索- ▶ 松本 恒雄 一橋大学名誉教授、本学客員教授 〈プロフィール〉京都大学法学部卒。専門は、民法、消費者法、サイバー法。一橋大学法学部教授、内閣府消費者委員会初代委員長、独立行政法人国民生活センター理事長などを歴任。主著に、『企業の社会的責任』(勁草書房)、『消費者からみたコンプライアンス経営』(商事法務)、『グローバリゼーションの中の消費者法』(信山社)などがある。 |

| 2-(2).15:45~17:15 企業の社会的責任とリスクマネジメント ▶ 神田 良 本学名誉教授、(一財)リスクマネジメント協会理事長、米国RIMS日本支部支部長 〈プロフィール〉一橋大学商学部卒。専門は、経営戦略論、経営組織論、労務管理論。明治学院大学経済学部専任講師、助教授、教授を経て、2022年3月定年退職。法と経営学研究科創設メンバー。主著に、『老舗の教え』(日本能率協会マネジメントセンター)、『経営をしっかり理解する』(日本能率協会マネジメントセンター)などがある。 |

【募集要項】

| 募集対象 | どなたでも受講可能 |

|---|---|

| 実施形態 | 対面開講(※明治学院大学横浜キャンパス) |

| 募集人数 | 100名(申込先着順) |

| 受講料 | 2,000円(2日間全4回) |

| 申込手順 |

E-mailの件名に、「2023明治学院大学公開講座申込み」とご入力のうえ、 |

| 申込期間 | 2023年9月4日(月)~10月16日(月) |

| 申込先 | ykoukai@mguad.meijigakuin.ac.jp |

| その他 | ※個人情報の取り扱いについて 明治学院大学では、受講生の皆様の申込時における個人情報については、「学校法人明治学院個人情報保護基本規程」に沿って厳重に管理いたします。これらの個人情報は、明治学院大学の講座・セミナー等のご案内用としてのみ利用いたします。第三者には提供いたしません。 ※横浜キャンパスまでの交通手段について:横浜キャンパスにお越しの際は、自家用車でお越しいただくことはできません。 「交通アクセス」をご参考のうえ、公共交通機関のご利用をお願いします。 |

| パンフレット |  パンフレット (PDF / 700KB) |

お問合せ先

明治学院大学 総合企画室社会連携課

〒108-8636 港区白金台1-2-37

MAIL: ykoukai@mguad.meijigakuin.ac.jp

TEL: 03-5421-5247

受付時間 平日のみ9:30 - 12:00/12:45 - 16:00

入試情報サイト

入試情報サイト