2021年度科研費実績

注目の研究テーマ

18世紀美術市場における驚きの落札価格から絵画の評価を探る

農民画礼賛:18世紀国際絵画市場におけるオランダ絵画趣味と蒐集

有名な画家の作品が海外の競売所にて数百億で落札、そんなニュースに驚いたことはありませんか。私が取り組む18世紀絵画市場の研究もこうした素朴な驚きから始まります。18世紀の競売において17世紀オランダ絵画が予想を超える高額で落札される時、その舞台裏ではコレクターたちの蒐集熱が画商の市場戦略、絵画批評や芸術理論、さらに当時の価値観や慣習などと複雑に絡み合っています。そのため、高額になった状況を歴史資料をもとに再構築し考察していくと、その芸術作品が当時どのように評価され鑑賞されていたのか、理解する手がかりが得られるのです。

本研究の対象である17世紀オランダ絵画の魅力は、市民中心の社会の成立を背景に、飾り気のない日常を生き生きと描きだした点にあり、余暇の場面を描いた農民画はまさにその典型です。18世紀に国際化した市場の研究を進めるうちに、農民画の落札価格がフランスなど国外での人気に後押しされて高額になったことが浮き彫りになってきました。つまり最もオランダ的とされてきた農民画の評価のルーツの1つが、実は芸術の多様性を好んだ他国にあった可能性があるのです。およそ300年前の市場の国際化で育まれた芸術理解と好奇心をインスピレーション源に、今後も研究を進めていきたいと思います。

ア ドリアン・ファン・オスターデ《農民の集う室内》(部分図)、1661年、国立美術館、アムステルダム。

文学部教授

青野 純子 (Junko Aono)

極限状態における時空の謎を解き明かす

グラフ理論を用いたゲージ理論の解析と新しい時空像の探求

私の専門は素粒子物理学で、原子よりも、もっともっと小さな世界での物理法則や、遠い宇宙あるいは宇宙が誕生した頃の遠い過去で起こった出来事などについて考え、研究しています。私たちが直接認識できる世界は、3次元空間と時間を合わせて4次元時空とよばれていますが、ミクロの世界やブラックホールの周辺など強い重力がある場所で、その時空がどのような性質を持つのか、あまりよくわかっていません。私はそのような極限状態での時空や宇宙の様子を知りたいと思い、グラフ理論、局所化公式、指数定理などといった数学やスーパーコンピュータを駆使した理論的研究を行っています。

そういった研究が何の役に立つのだろうと多くの人が思われたはずです。その答えを正直に申しますと、今の世の中にはおそらく何の役にも立たない研究ということになります。純粋に、我々の世界(宇宙)がどのように生まれ、形作られているのかを知りたい、という知的好奇心のみが私の研究の原動力です。

有名な物理学者であるアインシュタインは100年以上も前に、光の速度に近い速さで運動している物体の性質を解き明かし、重力の本質に迫る相対性理論を構築しました。当時は世の中の何の役にも立たない研究と思われていましたが、現在ではカーナビやスマホに搭載されているGPSから位置情報を正確に導くために欠かせない理論となっています。

私の研究テーマが100年後、200年後の世の中の役に立つかどうかはわかりませんが、こういった物理や数学といった基礎研究の積み重ねが、遠い未来に人文科学や社会科学まで波及し、我々の生活を豊かにすることもあるということだけでも知っていただければ幸いです。

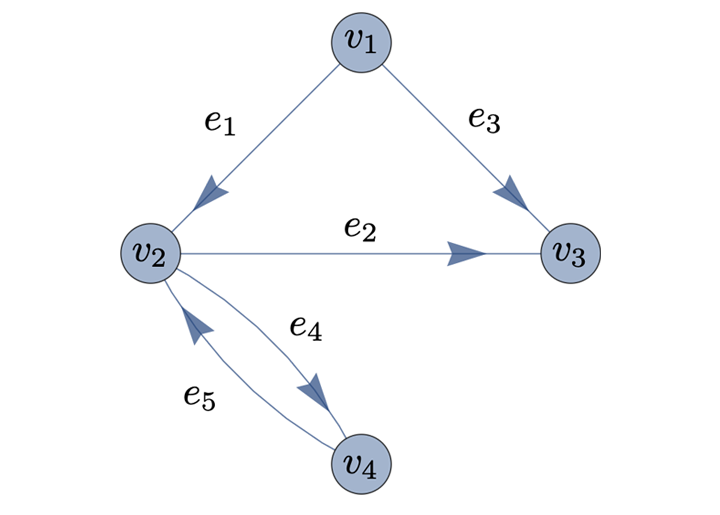

解析対象となる理論を規定する箙(えびら)(quiver)図と呼ばれる有向グラフの例。研究課題ではグラフ理論を用いて、ある種の非線形微分方程式系の解空間(モジュライ空間)体積を与える局所化公式を導出した。

法学部教授

太田 和俊 (Kazutoshi Ohta)

他者との関係において、感情共有はどう働くのだろう

感情共有の機能に関する実験的検討:関係構築と集合的態度形成における役割

次の場面を想像してください。

あなたと仲の良い友人が話していた。

友人「友達のAが、サッカーの試合で勢い余ってボールに乗っちゃったんだって。 しかも肩から落ちて脱臼までしたんだよ! つらくない!?」

バイト先のカフェで、2人組のお客さんが話していた。

客「友達のAが、サッカーの試合で勢い余ってボールに乗っちゃったんだって。 しかも肩から落ちて脱臼までしたんだよ! おもしろくない!?」

皆さんは、どのくらい自分も話し手と同じように感じると思いますか。また、話し手をどのくらい信頼できる人だと思うでしょうか。

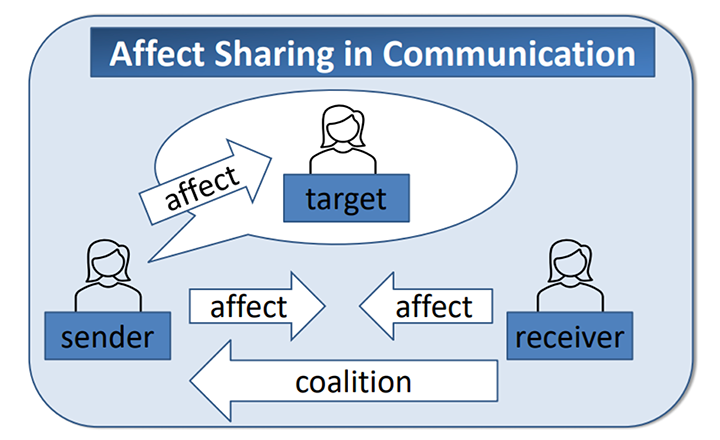

わたしたちが誰かと親しくなることにはいろいろな理由がありますが、その人の感情を共有できることも重要なポイントです。これは「感情共有→関係性構築」というプロセスです。他方、わたしたちは誰かと親しくなりたいとき、ものごとに対し相手と同じように感じたいと思います。さきほどとは反対で、「関係性構築→感情共有」というプロセスです。これらの影響過程がどのようなときによく生じるのか、社会心理学実験を行って検討をしています。

さて、2つの場面の話し手(友人・客)を取り替えた場合も想像してみましょう。印象が変わりますか。

American Psychological Association 2020 にて学会報告された資料の一部(Tanaka, T. & Komori, M. 2020 より抜粋)。

心理学部教授

田中 知恵 (Tomoe Tanaka)

2021年度採択一覧(継続課題含む)

文学部

| 氏名 | 職 | 決定金額(総額) | 研究課題名 |

| 貞廣 真紀 | 教授 | 2,900,000 | 世紀転換期における文化意識の変遷とアメリカ文学史の形成 |

| 杉田 由仁 | 教授 | 3,200,000 | AIを活用した英文ライティング自動評価採点システムの開発 |

| 長谷川 一 | 教授 | 3,200,000 | 原発PR施設の日米比較――展示の実態からそのコミュニケーションの特質を探る |

| 平岩 健 | 教授 | 3,300,000 | 自然言語における不定語システムの統語メカニズムの記述的・理論的研究 |

| 本多 まりえ | 准教授 | 2,800,000 | 初期近代英国演劇における動物表象と社会状況に関する研究 |

| 板橋 雅則 | 講師 | 1,500,000 | 学校教育全体を通した道徳教育実践プログラムに関する実践史的研究 |

| ク ミナ | 研究員 | 2,400,000 | 犯罪映画の快楽:大衆娯楽映画としての戦後犯罪映画の製作と鑑賞に関する総合的研究 |

| 平澤 剛 | 研究員 | 3,300,000 | 日本実験映画を対象としたアーカイブとフィルム・キュレーションの学術的考察 |

経済学部

| 氏名 | 職 | 決定金額(総額) | 研究課題名 |

| 大石 尊之 | 教授 | 3,400,000 | 反双対性による協力ゲーム理論の戦略的基礎付けとマッチング労働市場への応用 |

| 大村 真樹子 | 教授 | 3,500,000 | 子どもの貧困:健康格差と貧困連鎖の社会経済学的分析 |

| 大野 弘明 | 教授 | 3,300,000 | 経済発展における金融システムの移行過程に関する動学的分析 |

| 北浦 貴士 | 教授 | 2,200,000 | 企業勃興期における発起人の特徴とその役割 |

| 神門 善久 | 教授 | 3,100,000 | 近現代フィリピンの人的・物的資本形成の数量経済史 |

| 児玉 直美 | 教授 | 13,300,000 | 経済成長と経営者属性 |

| 小林 正人 | 教授 | 2,700,000 | 相関反転可能で非対称なsplit-normalコピュラと金融危機・バブルの分析 |

| 齊藤 嘉一 | 教授 | 3,200,000 | いいね意思決定の理論構築 |

| 齋藤 隆志 | 教授 | 3,100,000 | 労使コミュニケーションが人事制度改革の実施・成果に与える影響 |

| 佐々木 百合 | 教授 | 2,100,000 | 国際銀行規制の問題点と邦銀への影響 -自己資本比率規制の理論実証分析- |

| 高松 慶裕 | 准教授 | 1,900,000 | 年齢や世代に基づく就業選択行動と所得課税・再分配政策 |

| 中野 聡子 | 教授 | 2,700,000 | 限界革命期のエッジワースの契約モデルの現代的意義 |

| 山田 純平 | 教授 | 2,400,000 | 日米会計基準の適用とその環境 |

| 赤松 直樹 | 准教授 | 3,100,000 | 店舗内における選択間の影響に着目した消費者購買意思決定の分析 |

| 岡本 実哲 | 准教授 | 3,200,000 | 私的情報保護のメカニズムデザイン |

| 中村 友哉 | 准教授 | 3,200,000 | 不確実性下の戦略的状況における先行者利益と社会厚生に関する研究 |

| 林 祥平 | 准教授 | 1,800,000 | 従業員の認識共有とその支援に関する研究 |

社会学部

| 氏名 | 職 | 決定金額(総額) | 研究課題名 |

| 明石 留美子 | 教授 | 3,100,000 | 母親の就労と子ども:母親の養育役割認識と就労の子どもへの影響 |

| 石原 俊 | 教授 | 3,200,000 | 南方離島からの戦時疎開離散者の戦後生活とその共同性:比較歴史社会学的基礎調査 |

| 石原 英樹 | 教授 | 2,400,000 | 性的マイノリティをめぐる寛容性と不可視性―社会意識と居場所の社会学的考察 |

| 加藤 秀一 | 教授 | 3,200,000 | 遺伝学・ゲノム学と〈人々の形而上学〉との関係をめぐる概念分析の社会学 |

| 金子 充 | 教授 | 3,300,000 | 過疎地域における若年貧困層の生活保障とコミュニティ形成の理論と実践方法の探究 |

| 武川 正吾 | 教授 | 3,000,000 | Covid-19感染拡大による福祉意識の変容:時系列分析と国際比較 |

| 柘植 あづみ | 教授 | 4,100,000 | 生殖医療技術の利用における選択―新しい技術の受容・拒否・躊躇 |

| 野沢 慎司 | 教授 | 3,200,000 | ステップファミリーの複雑性・多様性と子どもの福祉に関する調査研究 |

| 藤川 賢 | 教授 | 10,000,000 | 放射能汚染地域における自然・社会関係の回復に向けた社会的過程の国際比較研究 |

| 元森 絵里子 | 教授 | 3,200,000 | 子どもの能動性の社会学的再考:教育・福祉・まちづくりの言説史と事例研究から |

| 金 圓景 | 准教授 | 2,500,000 | 認知症ケアにおける意思決定支援プログラムの開発 |

| 榊原 美樹 | 准教授 | 10,800,000 | 地域福祉計画の策定・実施・改定を促進する複合的評価システムの開発に関する研究 |

| 仲 修平 | 准教授 | 3,100,000 | 自営的な就労経験者の職業移動に関する社会学的研究 |

| 松波 康男 | 准教授 | 1,500,000 | 苦悩に対処する社会装置としての儀礼に関する人類学的研究:エチオピアの事例から |

| 宮﨑 理 | 准教授 | 3,200,000 | 当事者の経験が反抑圧ソーシャルワークの推進に与える示唆:在日朝鮮人女性を例として |

| 米澤 旦 | 准教授 | 2,600,000 | 労働統合型社会的企業の就労環境に関する新制度派組織論的視点からの基礎的研究 |

| 上杉 妙子 | 研究員 | 2,700,000 | 多民族国家の民軍関係に関する人類学的研究― インド陸軍ゴルカ兵を事例としてー |

| 北川 清一 | 研究員 | 7,500,000 | 児童養護施設実践のソーシャルワーク化に向けた支援環境の整備に関する研究 |

| 古波藏 契 | 研究員 | 2,200,000 | 沖縄 1961-1964―米国の対沖経済政策の形成から「第二の島ぐるみ闘争」まで |

| 菅野 摂子 | 研究員 | 8,400,000 | 医療実践としての人工妊娠中絶の新たなフレイム構築―出生前検査とのかかわりから |

| 崔 仙姫 | 研究員 | 3,200,000 | コミュニティにおける高齢者ケアのあり方に関する研究 |

| 原田 亜紀子 | 研究員 | 2,000,000 | デンマークの学校民主主義における生徒参加の実証的研究 |

| 保田 幸子 | 研究員 | 2,200,000 | 医療資源の分配における公正性―通時的観点から |

法学部

| 氏名 | 職 | 決定金額(総額) | 研究課題名 |

| 池本 大輔 | 教授 | 3,300,000 | イギリスと経済通貨同盟: ブレグジットの歴史的起源 |

| 中谷 美穂 | 教授 | 3,300,000 | 自治体レベルの意思決定過程に対する住民選好に関わる実証分析 |

| 久保 浩樹 | 准教授 | 3,300,000 | イデオロギー的分極化と政党内政治の国際比較 |

| 酒井 一博 | 准教授 | 2,500,000 | リサージェンスに基づく弦理論の非摂動効果の探究 |

国際学部

| 氏名 | 職 | 決定金額(総額) | 研究課題名 |

| 大川 玲子 | 教授 | 1,900,000 | 現代エジプトにおけるクルアーン解釈とその社会的受容ーカイロ大学とアズハル大学ー |

| 久保田 浩 | 教授 | 7,900,000 | 宗教理論の思想史的再検討を踏まえた現代的宗教思想研究の条件と可能性を巡る研究 |

| 中田 瑞穂 | 教授 | 900,000 | 選挙プロフェッショナル政党概念の発展可能性―東中欧における政党機能の分析から |

| 森 あおい | 教授 | 3,200,000 | トニ・モリスンの他者表象を通して見る不寛容な時代の文学・文化研究 |

| 森本 泉 | 教授 | 13,100,000 | 移動・移民による地域像の再構築:ネパールを越えるネパール地域研究の試み |

| 李 嬋娟 | 准教授 | 2,900,000 | 英語教育と海外留学が認知・非認知能力と労働市場の成果に与える影響に関する実証分析 |

| 井手上 和代 | 講師 | 1,900,000 | アフリカにおける中小零細企業の資金調達と在来金融の変容 |

| 紺屋 あかり | 講師 | 3,300,000 | 少数言語パラオ語のデジタルアーカイブをめぐるオーラリティ研究 |

| 江川 純一 | 研究員 | 2,700,000 | 宗教学生成期における宗教起源論の系譜をめぐる総合的研究 |

心理学部

| 氏名 | 職 | 決定金額(総額) | 研究課題名 |

| 伊藤 拓 | 教授 | 2,500,000 | 「望む未来のビジョン」が主観的ウェルビーングと抑うつに与える影響の検討 |

| 金沢 吉展 | 教授 | 3,200,000 | カウンセリング・心理療法の中断に関する研究 |

| 金城 光 | 教授 | 3,200,000 | 高齢者における否定文の理解力と関連要因の解明:質問紙を活用した眼球運動測定実験 |

| 田中 知恵 | 教授 | 2,800,000 | 感情共有の機能に関する実験的検討:関係構築と集合的態度形成における役割 |

| 佐藤 公 | 准教授 | 2,200,000 | 歴史教育における対外認識と自国認識の一体的な育成に関する日独比較研究 |

| 根本 淳子 | 准教授 | 3,400,000 | 教授設計理論を包含した初学者向け学習設計支援手法の開発 |

| 森本 浩志 | 准教授 | 3,100,000 | 認知症の人の家族介護者を対象とした集団CBT・ACTプログラムの効果 |

| 滑川 瑞穂 | 講師 | 2,200,000 | うつのアセスメントツールとしてのワルテッグ描画テストの利用可能性 |

| 木村 優里 | 助教 | 3,600,000 | 一般市民が科学実践に参入し継続できるための支援方法に関する基礎的研究 |

| 谷川 夏実 | 助教 | 2,300,000 | 子ども間の葛藤に関する教育言説の研究―社会構築主義による幼稚園と小学校の比較分析 |

| 清水 良三 | 研究員 | 3,300,000 | 高齢者の心身の健康増進に有効な心身統合的援助プログラムの開発とその効果の検討 |

| 藤崎 眞知代 | 名誉教授 | 3,300,000 | 今日の教育・保育課題としての自己決定体験の重要性-生涯的縦断研究の成果を踏まえて |

教養教育センター

| 氏名 | 職 | 決定金額(総額) | 研究課題名 |

| 渡辺 祐子 | 教授 | 2,300,000 | 宣教師資料に見る「満洲国」:植民地状況下におけるキリスト教伝道 |

| 杉崎 範英 | 准教授 | 3,200,000 | 負荷可変牽引装置を用いたスプリント走の力-速度関係の定量的評価に関する研究 |

| 野副 朋子 | 准教授 | 3,300,000 | ムギネ酸類及びニコチアナミンを介した植物の鉄欠乏シグナル感知機構の解明 |

| 吉岡 拓 | 准教授 | 3,400,000 | 明治~大正期民衆の天皇受容に関する研究 -御猟場を事例に- |

| 小泉 ユサ | 講師 | 1,100,000 | 英語習得のためのコミュニケーション活動における日本語の使用についての研究 |

| 鈴木 陽子 | 講師 | 2,100,000 | 使用基盤モデルによる子どもの語彙と構文知識の習得についての研究 |

| 田中 祐介 | 講師 | 3,400,000 | 肉筆および活字資料の包括データベースに基づく近代日本の「日記文化」の発展的研究 |

| 土屋 陽祐 | 助教 | 3,200,000 | 低負荷スロートレーニングによる血管内皮機能および骨格筋の適応メカニズムの解明 |

| 安部 淳 | 研究員 | 3,300,000 | 弱い分散による協力行動の進化:寄生バチの性比調節を対象にした実証と理論の発展 |

研究所

キリスト教研究所

| 氏名 | 職 | 決定金額(総額) | 研究課題名 |

| 村上 志保 | 研究員 | 2,900,000 | 現代中国プロテスタント教会をめぐるグローバル化と政教関係の変化に関する研究 |

国際平和研究所

| 氏名 | 職 | 決定金額(総額) | 研究課題名 |

| 井上 孝代 | 研究員 | 2,100,000 | 元国費留学生のライフストーリー研究:コンフリクト解決と生涯キャリア発達の視点から |

入試情報サイト

入試情報サイト