英文学科

英語を学び、英語で学び、英語を通じて人間と世界の関係を考えます

国際語である英語の運用能力を伸ばし、異文化への深い理解と洞察力を身に付けます。文学や言語の研究を通じて人間理解を深め生き方を追究する、国際的なコミュニケーション能力を磨くなど、各々の目標に向かって学ぶことができます。英語修得には地道な努力も求められますが、その苦労を越えて新しい世界をつかもうとする、意欲ある学生を期待しています。

学びのポイント

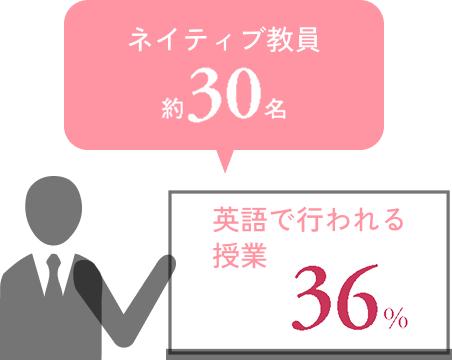

「英語の明学」ならではの英語教育。約30名のネイティブ教員

少人数制の学習環境で、「聴く・話す・読む・書く」という英語の4技能の基本訓練を行います。また、国際協働型交流クラス(COIL)では、オーストラリア・オランダ・スイスなどの大学とオンライン上でつながり、海外の学生とチームで活動するなど多様な授業も実施しています。さらに、英語教育関連科目や教職課程の履修で、英語教員免許状の取得が可能です。

英語でディベート会話力と思考力を高める

3・4年次には英語運用能力をさらに高めるために、「スピーチ」「ディベート」「ディスカッション」などを扱った科目を設定しています。英語で自分の意見を伝える力を育み、異文化コミュニケーションへの実践力を培います。

3つのコースに分かれ専門研究

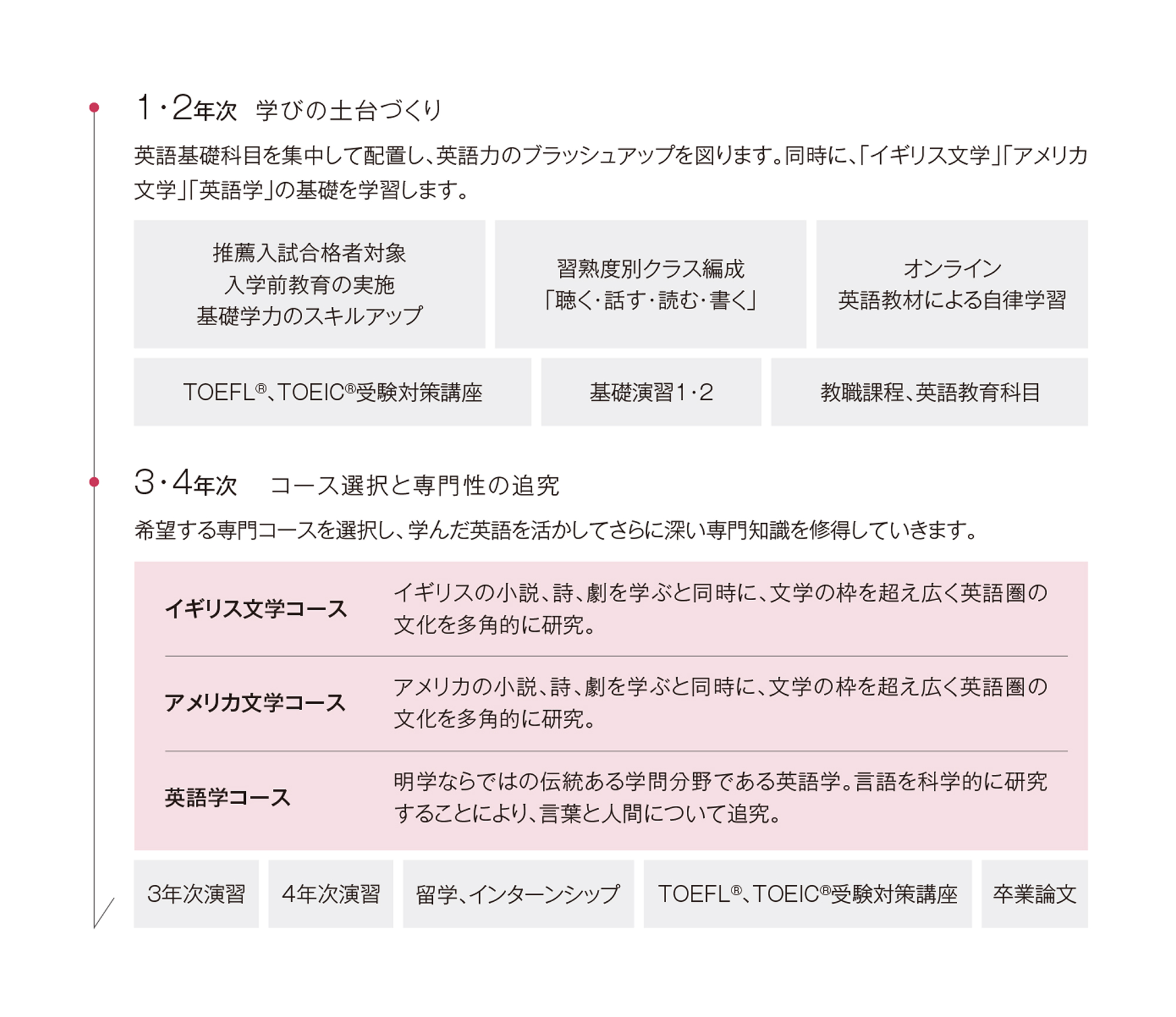

3・4年次にイギリス文学コース、アメリカ文学コース、英語学コースの3コースから希望のコースを選択して、少人数ゼミとユニークな講義を通して、それぞれの専門分野について深く学びます。

英語の本場で学ぶ留学、海外インターンシップ

文学、文化の根幹にある歴史や価値観や多様性を現地で学ぶ短期・長期の留学制度を制定し、体験者の声も聞ける学科独自の説明会を開催。また、留学とインターンシップを併せた海外インターンシップなどへの参加も奨励しています。

領域・流れ

1・2年次横浜キャンパス

3・4年次白金キャンパス

1年次から少人数クラスで着実に英語力の基礎を固めるのと同時に、ゼミ形式や講義形式の授業で「イギリス文学」「アメリカ文学」「英語学」の基礎を学習します。3年次からは3つの専門コースに分かれ、専門知識を修得します。また各コースの「3・4年次演習」では、人間的な触れ合いの中で専門的な研究に取り組みます。

Pick Upゼミ

言語の意味の多面性

中西 公子 教授

言語を客観的・科学的に分析。

発見の驚きや楽しさを、ディスカッションで共有します。

普段何気なく使っている言語には、注意していないと気づかないような意味に関する様々な規則性が潜んでいます。ゼミでは、日常会話や映画などで言語を観察して意味の規則性を見つけ、それを分析します。グループディスカッションや発表で人に説明することを通じて、言語について考える楽しさや、新しい発見をする喜びが体験できます。この「問題の発見・問題の分析・分析の説明」という3段階を踏むことで、社会で必要とされる論理的思考力を養うことができます。

アメリカ文学の世界

小椋 道晃 准教授

原文で作品と向き合い、読解力や多角的な思考力、

考えを明確に表現する力を鍛えます。

アメリカ文学には、よく言えば個性的、悪く言えばあまり関わりたくないような登場人物がたくさんいます。ゼミではそのような強烈なキャラクターが出てくる小説や映画を精読し、歴史や文化への理解を深めるとともに、学生同士でさまざまにディスカッションします。積極的な議論のなかで、学生が互いの異なる意見に耳を傾け、多様な解釈を導き出していきます。親しい友人同士であっても全く違った見方をするのだという驚きと発見は、ひるがえって、自分自身を深く知ることにもつながります。

演習(ゼミナール)のテーマ例

- イギリス映画に見られるイギリスの社会階層や移民の問題

- シェイクスピアの『ハムレット』を原書講読する

- 黒人文学と人種社会アメリカの抱える諸問題

- 第二次世界大戦後のアメリカ社会とビート詩人そしてポピュラー音楽の詩人たち

- 言語の意味の多面性:言外の意味が生じる仕組み

- 「 国際(または世界)英語」の地理的、歴史的、文化的側面の研究

- 幼児の言語能力と第一言語獲得の研究

- 生成文法理論と人間言語の普遍性と多様性

- 英語教育学とその関連諸領域(英語学、応用言語学、教育学、認知心理学等)の知見 など

Student's Voice

海外の価値観や考え方を知り広がった世界

小さい頃から英語に触れる機会が多く、英語圏の文化や作品に興味があったため英文学科を志望しました。現在は、主にイギリスやアメリカの文学作品と文化について研究しています。「イギリス文学入門」では、イギリス文学の作品とその作者について考察することで書かれた当時の社会背景や人々の生活など、作品を取り巻くさまざまな情報に触れることができました。日本とは異なる価値観や考え方、特有の文化を理解するなかで、自分の世界が広がったと感じます。もっと海外の文化を知り、外国の方と交流したいという思いが芽生え、語学力を鍛えるためオンライン英会話などにも挑戦中。また、英語圏の舞台演劇にも興味を持つようになり、シェイクスピアなど多くの演劇作品にも触れたいと考えています。

文学部 英文学科3年 中谷 碧藍

東京都 高島高等学校 出身

教員情報

卒業後の進路

入試情報

Links 英文学科オリジナルサイト

入試情報サイト

入試情報サイト