フランス文学科

越境のすすめ―あなたの〈今〉から遠く離れるために

私は何をしたいんだろう、何ができるんだろうと考え込むよりも、今の環境とはまったく異なる場所に、思い切って身を投じてみる。新たな出会いをいくつも経験しながら、自分はこれだというスタイルを手に入れる―フランス文学科の授業には、中世の吟遊詩人から近代の画家や小説家、20世紀の思想家、映画監督に至るまで、さまざまな時代の、刺激的な人物たちが登場します。その思いがけない言葉や不思議な発想のかずかずに触れながら、自分自身をより深く捉え、世界をより鋭く感じとるための、新たな、もう一つ別のアンテナをつくっていきます。

学びのポイント

丁寧な語学学習カリキュラム

ほとんどの新入生は、フランス語を初めて習う人たちです。ついていけるだろうかと不安に思うかもしれませんが、初歩からゆっくりと、着実に指導します。1年次からフランス人教員の授業も必修で、実践的な語学力も身につきます。

充実した留学制度

1年間の長期留学、春・夏休み期間の短期留学に加えて、半年間の中期留学制度もあります。この中期留学は毎年人気が高く、4年間での卒業も可能となっています。中期・長期留学については留学時に利用できる奨学金制度もあります。

フランス文化への多様な切り口

言語、文学、歴史、思想、美術、映画など、本学科はフランス文化への多様なアプローチが特徴です。他大学のフランス文学・文化系の学科には、あまり例がないといっていいでしょう。そのため個性豊かな学生が多く、さまざまな進路を選択しています。

ゼミと卒論

3・4年次には、学生全員がゼミに所属し、特定のテーマのもとに研究を行います。また卒論も全員が必修です。問題提起の力や理解力、文章力など、社会に出てからも必要なさまざまな能力が間違いなく鍛えられます。完成したときの達成感は、大学生活におけるかけがえのない喜びとなります。

領域・流れ

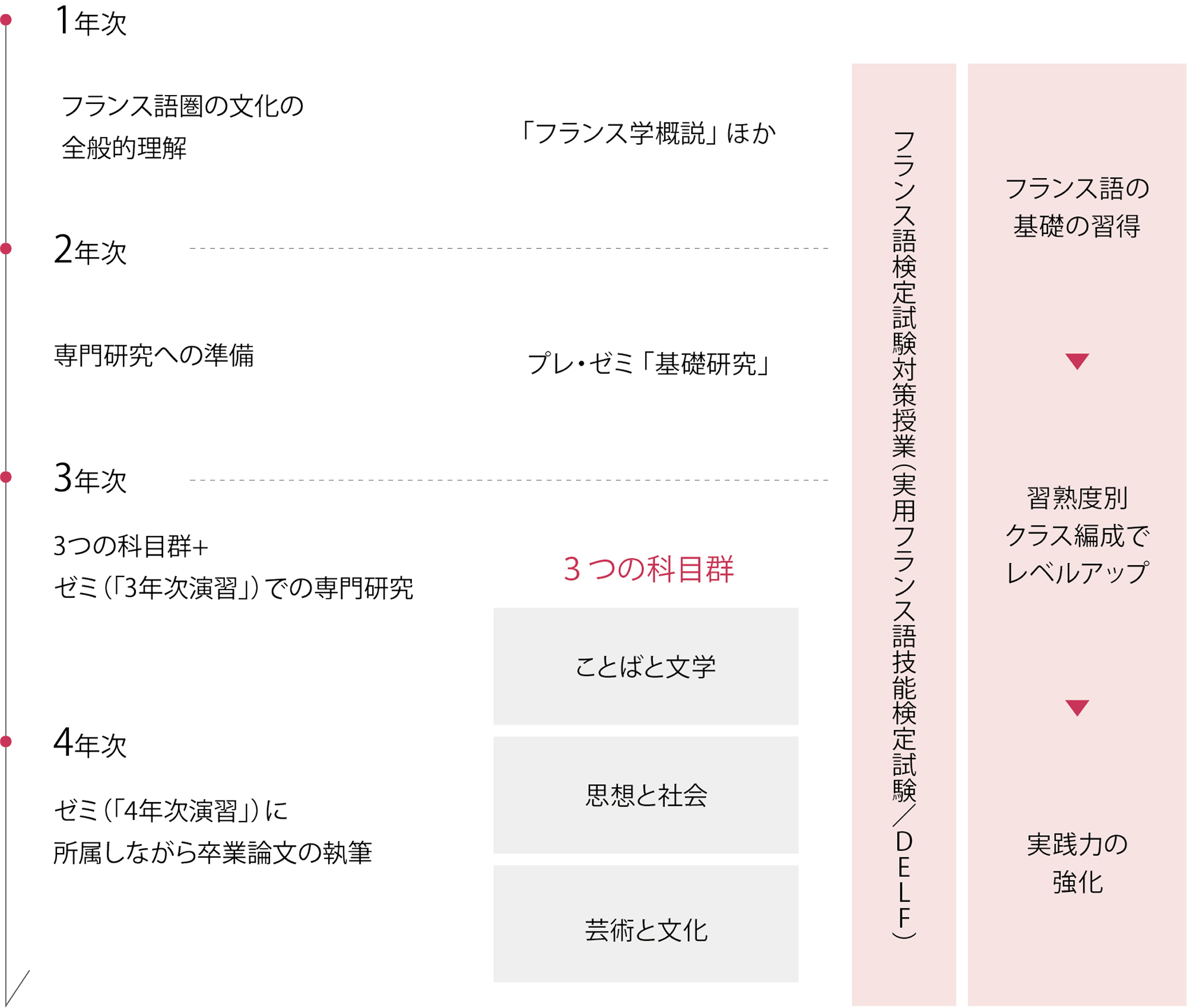

1・2年次横浜キャンパス

3・4年次白金キャンパス

フランス文化のありようを理解するには、まずは言語の習得から始めましょう。3年次からは、多種多様な専門科目(「3つの科目群」)や少人数制のゼミ(演習)が始まります。卒業論文(必修)は4年間の集大成です。自説を説得的に展開するすべを身に付けます。

Pick Upゼミ

〈越境〉から見えてくるもの―〈シュルレアリスム〉のダイナミズムに導かれて

齊藤 哲也 教授

シュルレアリスムは20世紀に展開した芸術運動。詩人や作家、さらには画家や写真家や映画監督など、異なる領域で活動するさまざまなアーティストが加わりました。既存のジャンルの境界を越えて、まだ名前のない〈何か〉に向かっていった運動です。ゼミでは、この運動の〈ダイナミズム〉に導かれつつ、視点を文学から美術へ、美術から映画へ、そして20世紀から現在へと〈越境〉させることで、現代における〈見ること〉の意味を立体的に考えていきます。

文学は時代を超える

―ペローの童話集から読み解く17世紀フランスと現代日本

ボーヴィウ マリ=ノエル 准教授

世界的に有名な『赤ずきん』、『シンデレラ』、『青ひげ』などを原文で読みます。フランス語を音読したり、グループワークで原文分析をしたり、作品中の文章を真似して仏作文などをします。物語の基本構造を手がかりに、ペローが付けている独特の教訓とおとぎ話との関係を問います。童話は、現代社会にも通じる問題を発見させてくれる一方で、17世紀のサロン文化の生んだ文学でもあります。ペローの言葉の裏にあるものを読み解くことで現代と過去を行ったり来たりできるのです。

演習(ゼミナール)のテーマ例

- 読む映画、書く映画

- ポスト印象派の画家たち

- ミシェル・フーコーの思想

- 現代小説とフィクション論

- 1832年のコレラとフランス社会

- 現代フランス語の諸問題

- 小説に描かれた幼少期

- 小説からの哲学/哲学からの小説

- 詩人ボードレールが語る文学と美術

- 生きる速度について考える―文学・映画・音楽を通じて

Student's Voice

フランス語を磨き、日本とフランスの架け橋になる

留学したいという想いが強く、制度の充実した明治学院大学を選びました。フランス文学科を選んだのは、日本で話者が少ないフランス語を学ぶのに最適だと思ったからです。印象に残っているのは、ネイティブ教員がフランス語で行う授業。ハイレベルですが、発音や文法を直接指導してもらえる貴重な経験でした。3年次にはパリに4カ月間留学し、現地でフランス語学習に専念しました。現在は、フランスの印象派画家「モネ」をテーマに卒業論文に取り組み、自分が感じたことや思考を言語化する力が身に付いたと感じます。今後は、日本企業に勤めながらフランスの企業と協力し、新たなビジネスを創出したいです。そのために、より高度なフランス語・英語・実務スキルを身に付け、キャリアアップを目指します。

文学部 フランス文学科4年 小松 遥

東京都 朋優学院高等学校 出身

教員情報

卒業後の進路

入試情報

Links フランス文学科オリジナルサイト

入試情報サイト

入試情報サイト