社会学科

社会と個人との関係を、 さまざまな角度から検証

私たちの暮らす社会がどのような仕組みで動いているのかを見えるようにする学問が社会学です。社会学科では、少人数クラスを軸とした顔の見えるカリキュラムを通して、柔軟な思考力と創造的な発想力を伸ばしていきます。第一線で活躍する教授陣が、学生一人一人の問題追究の営みを見守っていきます。

学びのポイント

少人数クラスを軸とした体系的社会学の学び

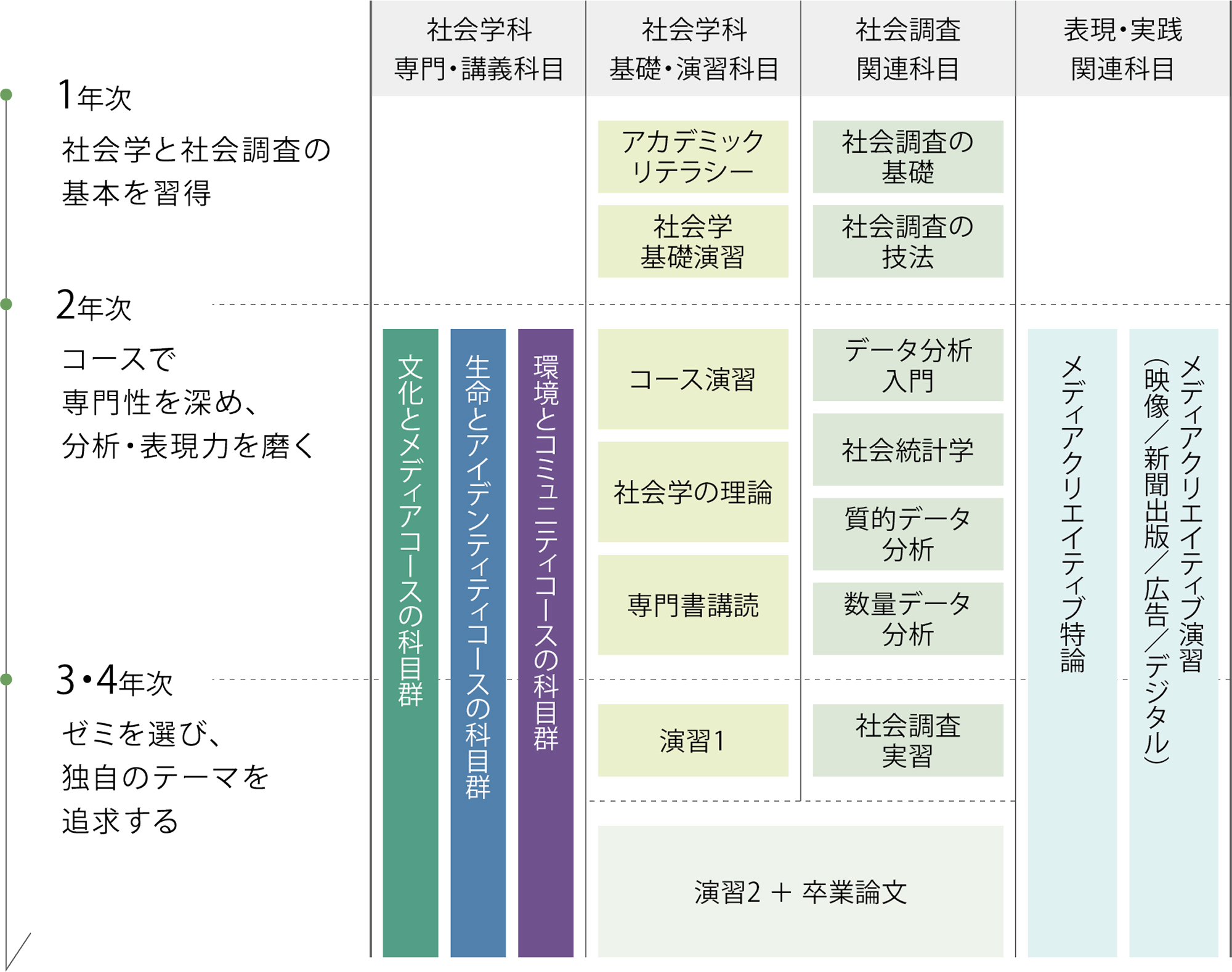

社会学を体系的に学べるカリキュラムを整えています(「社会学科基礎・演習科目」)。1・2年次には「アカデミックリテラシー」「社会学基礎演習」「コース演習」等の少人数双方向型演習と「社会学の理論」等の講義で基礎を身に付け、3・4年次には「演習1・2」として自分の関心に沿ったゼミを選び、専門的な学びを深めます。

フィールドワーク主義~調査の技と心を磨く~

社会学の醍醐味は、現実社会と向き合い、アンケートやインタビュー、観察や資料分析を通して社会をより深く理解できるようになること。そのための専門的な社会調査の方法と倫理を、1年次から順を追って学べます(「社会調査関連科目」)。所定の科目を履修すると社会調査協会認定の「社会調査士」資格を取得できます。

コース制でそれぞれのテーマ探しをサポート

2年次に所属コースを選び、関心の近い仲間と知識を深め、研究テーマを絞ります(「社会学科専門・講義科目」など)。自コース科目以外も履修可能なので、関心の広がりに応じた柔軟な履修ができます。

メディア現場のプロが表現・実践方法を指導

社会現象や社会問題を見る力を表現したり実践したりする方法は、研究や論文だけではありません。放送や出版、広告などの現場に携わる外部講師から、講義や演習形式で、メディアに即して表現する力を学ぶことができます(「表現・実践関連科目」)。

社会調査士資格、教員免許等の資格取得を目指す

マーケティングや世論調査などに役立つ「社会調査士」資格や、中学(社会)、高校(地歴・公民)の教員免許、社会教育士・社会教育主事任用資格、社会福祉主事任用資格、児童福祉司任用資格、児童指導員任用資格を取得することができます。

領域・流れ

1・2年次横浜キャンパス

3・4年次白金キャンパス

1年次より少人数教育と社会調査関連科目で、社会学と社会調査の知識と方法を身に付けます。2年次からは3つのコースから一つを選択して、関心のあるテーマを重点的に学習します。3・4年次ではゼミを選択し、それぞれの関心にしたがって専門的に学びを深め、ゼミや社会調査実習で培った経験と実績をもとに卒業論文を完成させます。

※2年次生は白金キャンパスで専門科目の大半を履修できます。

学科トピックス

社会学科の学びを通して自分らしい人生の物語を

社会学科のカリキュラム

確かな基礎を提供しつつ、一人ひとりの関心追究をサポートします

社会学の対象は「社会」。具体的なテーマは無限にあり、社会を見る力を多角的に学ぶことができます。でもうっかりすると、あれもこれもで強みがないなんてことも。そこで社会学科では、社会学と社会調査の確かな基礎を身に付けると同時に、ゆるやかなコース制で一人ひとりの研究テーマを探究できるカリキュラムを整えています。まず自コース科目を集中的に履修して関心が絞れたら、希望のゼミを選び、コースの縛りを外れて自分で履修をカスタマイズしましょう。

社会学を学んだ先には

他者と自己を深く理解する力は、多様なキャリアにつながります

社会学科の学びで身に付く社会のしくみと問題を見る力、いいかえれば、他者と自己を知り変革していく力は、あらゆる職業のあらゆる職種、あらゆる社会生活で役立ちます。不透明な現代社会では、キャリアを自ら構築することが要求されます。就職活動でも、大学時代に力を入れて学んだことをどう仕事に生かすのか、自分の言葉で語る必要があります。独自のテーマに関する知識と理解を深め、ゼミや調査実習、卒業論文に取り組むことで、自分だけの物語を紡ぎ出しましょう。

演習(ゼミナール)のテーマ例

- 【石原俊ゼミ】戦争・軍事の社会学

- 【石原英樹ゼミ】後期近代の価値観とコミュニケーション

- 【稲葉ゼミ】社会倫理学・公共哲学

- 【岩永ゼミ】グローバリゼーションと多文化共生のまちづくり

- 【大久保ゼミ】文化とテクノロジーの社会学/デジタル時代の文化社会学

- 【加藤ゼミ】〈性〉をめぐる様々なテーマを社会学的に考える

- 【鬼頭ゼミ】対人関係の社会心理学

- 【坂口ゼミ】都市型コミュニティにおける生涯学習の可能性

- 【佐藤ゼミ】メディア史から読む現代のしくみ

- 【澤野ゼミ】悪とは何か?

- 【柘植ゼミ】医療社会学/医療人類学/人が生きることと医療・科学技術

- 【仲ゼミ】働くことの社会学

- 【野沢ゼミ】多様化する家族と子どもの育ちを支えるネットワーク・制度

- 【半澤ゼミ】文化・経済・地域、そしてそれらの関係性を考える

- 【藤川ゼミ】環境と地域社会

- 【松波ゼミ】他者とのつながりを人類学的に考える

- 【元森ゼミ】子ども・若者と教育の社会学

Student's Voice

多様な背景を持つ人々を知り、世界が広がった

オープンキャンパスで受講したジェンダー関連の模擬授業がとても面白く、この先生のもとで学びたいと入学を決めました。印象に残っているのは「性現象論」の授業。基本的な知識にはじまり、性差別や性的マイノリティなど、ジェンダーやセクシュアリティを取り巻くさまざまな問題を学びました。痛感したのは、支援をする上で正しい情報を理解することの重要性です。授業を通して、自身の中にあった誤解をなくすことができました。ジェンダーやセクシュアリティに関する学びに加え、児童福祉の領域にも興味を持つように。自分の視野が広がったのは、幅広い分野を学べる社会学部だからこそです。将来はジャーナリズムの世界で、セクシュアルマイノリティや虐待児童など、社会の中で見えづらい人々に光を当て、救済できるよう貢献していきたいです。

社会学部 社会学科4年 音田 弘輝

新潟県 新潟明訓高等学校 出身

教員情報

卒業後の進路

入試情報

Links 社会学部オリジナルサイト

入試情報サイト

入試情報サイト