社会福祉学科

将来に直結する2つのコースで、新しい時代の社会福祉を学びます

多様性や個人の尊厳が重視される現代社会において、社会福祉の役割はますます重要になってきています。社会福祉学科では、人権と社会正義の観点から、差別や抑圧を受ける人々の経験に寄り添い、その生きづらさを生み出す社会の構造を明らかにし、そしてその解決のために個人・社会・コミュニティに変革をもたらす方法を学びます。

学びのポイント

歴史と伝統のある福祉学科

社会福祉学科は「社会事業」を専門とする学科として日本で最も早い時期に創設され、約100年間にわたって福祉現場や行政に多くの実践者を輩出し、日本の社会福祉の発展に貢献してきました。多様な福祉現場で活躍する卒業生との連携・指導の下でインターンシップや実習教育を展開しています。

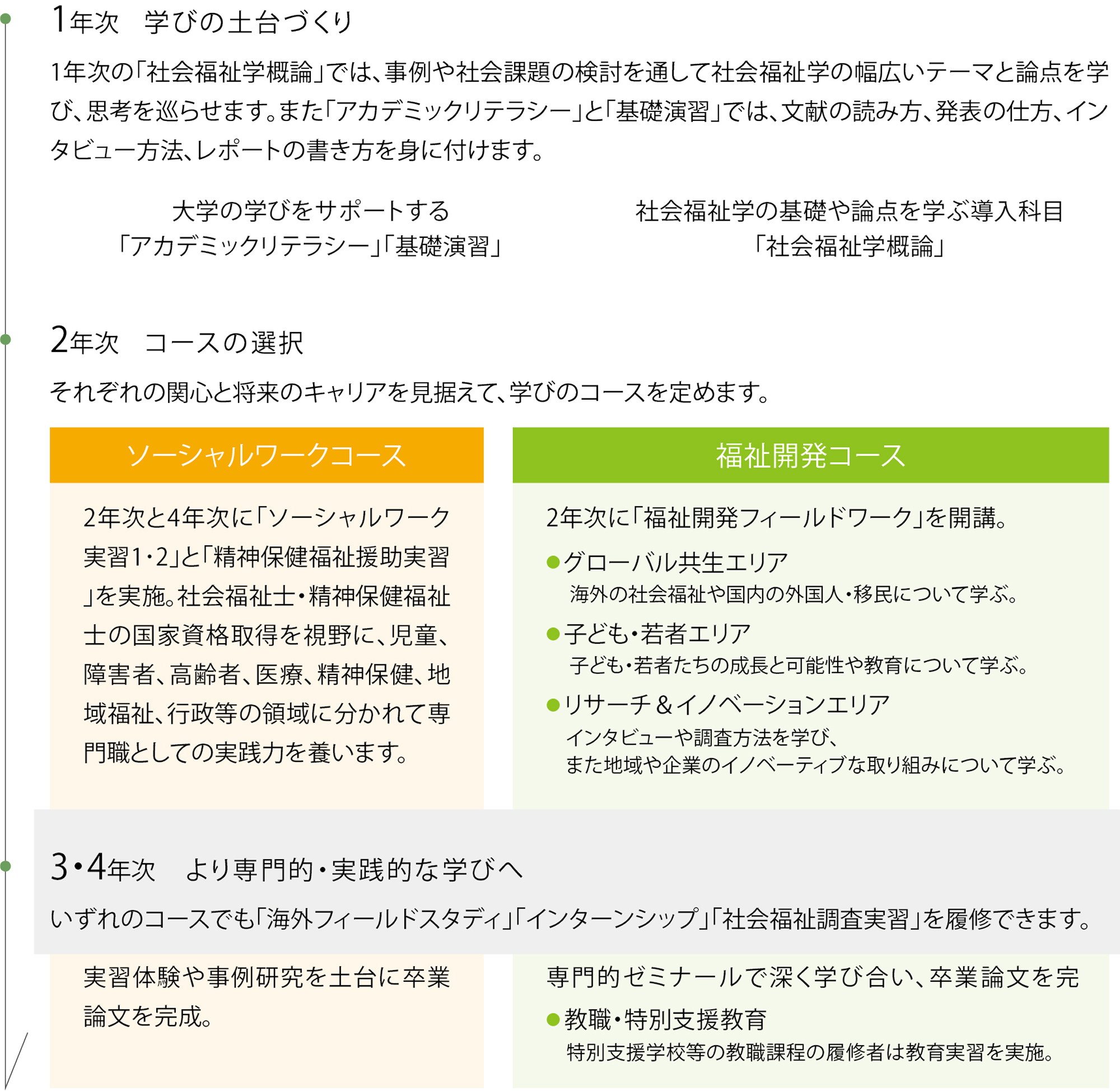

2つのコースで学びとキャリアを導く

入学後に希望するコースを選ぶことができます。社会福祉士・精神保健福祉士の国家資格を取得し、専門職としてのソーシャルワーカーを目指す「ソーシャルワークコース」と、NPO・企業の社会貢献とウェルビーイング、国際援助、多文化共生を学べる「福祉開発コース」があります。後者では、特別支援学校・中学高校の教員免許も取得できます。

グローバル&ローカルな社会課題に向き合う

多文化共生と外国人支援、国際援助、ひきこもり・孤立・教育に関連する若者支援など、いま注目される新しい社会課題にアプローチし、当事者理解を進めながら支援のあり方を考えていきます。

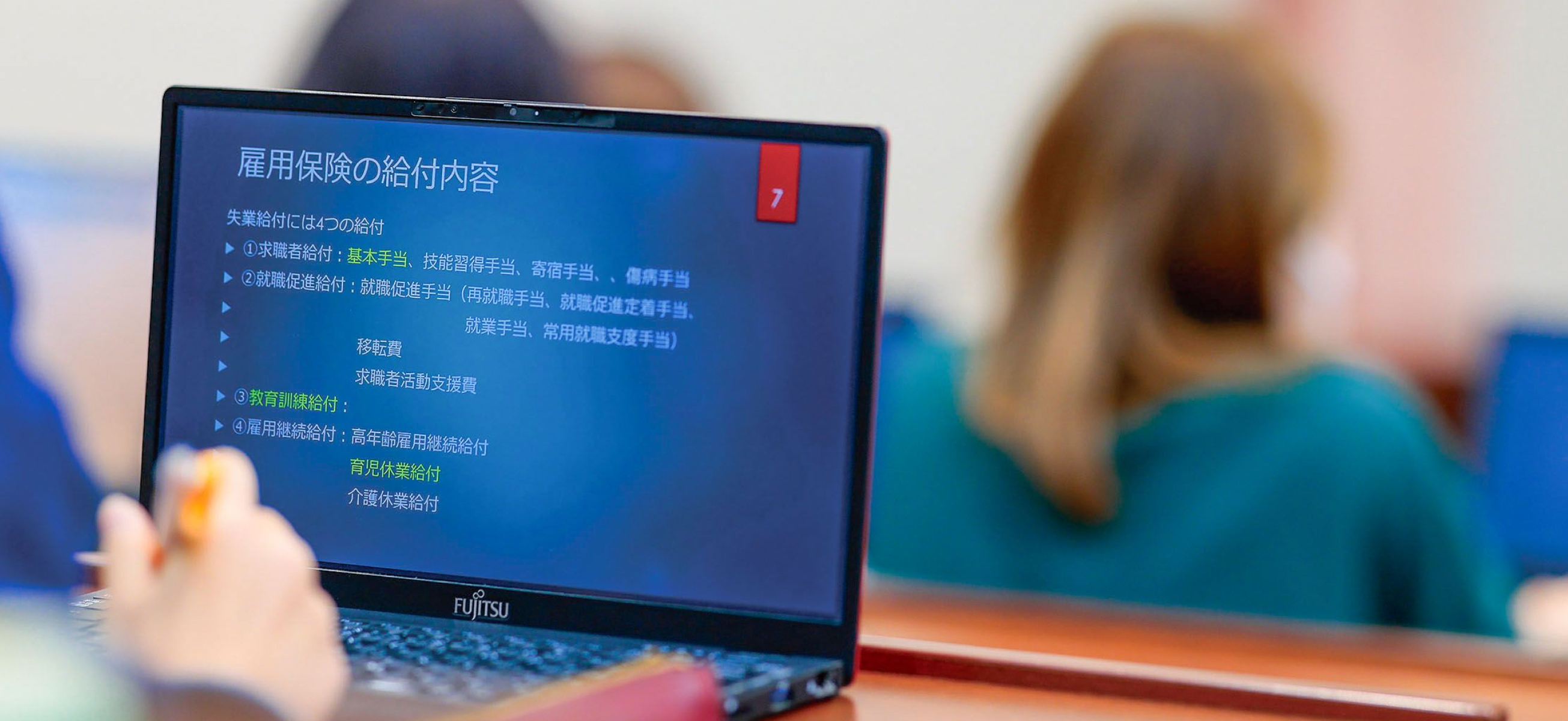

豊富な実践科目

社会福祉学科は実践的な授業科目が最も多くある学科です。ソーシャルワーク実習、福祉開発フィールドワーク、フィールドスタディ(韓国)、社会福祉調査実習、学科独自のインターンシップ、教育実習があり、いずれの実習プログラムでも支援者や当事者と一緒に自立や支援の課題を考え、先駆的な取り組みをする活動家や組織を訪れ、そのスピリットを学びます。

領域・流れ

1・2年次横浜キャンパス

3・4年次白金キャンパス

1年次は人と社会の関わり方・考え方の基礎を学びます。2年次から「ソーシャルワークコース」と「福祉開発コース」のいずれかを選択して学びのルートを定めます。その後、実習、フィールドワーク、海外フィールドスタディ等を通して、リアルな人と社会に接し、卒業後の進路も見据えて専門的な演習(ゼミ)を選択していきます。

※2年次生は白金キャンパスで専門科目の大半を履修できます。

Pick Upゼミ

精神保健福祉援助演習

平澤 恵美 准教授

対話を通して学ぶメンタルヘルス

精神保健福祉について学ぶ演習クラスです。このクラスでは、対話を大切に授業をおこなっているので、ゼミの最初はその日の気分を発表する「気分チェック」から始まります。精神障がいのある人たちは、気持ちを言語化することが苦手な方が多いと言われています。したがって、将来支援をする側になる私たちが自分たちの想いを言語化できるようになることが大切だと考えています。具体的な演習の内容は、メンタルヘルスに関する時事的な話題を取り上げて発表したり、当事者研究を用いて、自分の生きづらさを分析したりしています。こうして色々な意見を交わしながら、コミュニケーションを増やしていくことで、楽しく実践的に学びを深めています。

フィールドスタディ(韓国)

金 圓景 准教授

少子化・格差社会が進展する韓国で、最先端の福祉の取り組みを学びます。

日本と同様に少子高齢化と格差社会が深刻化し、若者や高齢者の収入が減少している韓国。フィールドワークと当事者との交流・インタビューを通して若者支援や高齢者・障害者福祉の現状を理解します。ソウル市内のひきこもり支援団体では、生きづらさを抱える若者たちと共に料理を楽しみ、意見交換をします。さらに韓国の中央大学校で社会福祉士を目指す大学生たちと合同で、両国で注目される依存症やヤングケアラーの問題について研究報告会を行い、意見交換とディスカッションをします。交流や対話を通して相互理解を深め、多様性を尊重する視点と異文化理解力を身に付けます。

卒業論文のテーマ例

- 虐待の影響とトラウマ経験へのケア

- 買い物難民への支援

- セルフネグレクトへの接近

- 外国ルーツの子どものキャリア形成

- 強度行動障害のある障害児支援

- 医療的ケア児の教育参加の課題

- 貧困状態にある精神障害者への支援

- カンボジアにおける女子教育開発の展望

- 障害者のキャリア形成とインクルーシブ雇用

- 家族再統合は子どもの最善の利益になるのか

Student's Voice

当事者に寄り添える専門職になりたい

生活困窮者支援に興味を持ち、福祉を学びたいと考えて社会福祉学科に進学しました。福祉の実践や理論を幅広く学んだ上で専門分野を定められるカリキュラムに魅力を感じ、ソーシャルワークコースを選択。現在は、精神保健福祉分野における支援について学んでおり、多様な希望や価値観を尊重する姿勢が身に付いたと感じています。次に取り組むテーマは、在日外国人を対象とした福祉制度や公共サービスについてです。既存の制度に対する理解をさらに深めるとともに、外国から来た人々にどのようなサポートができるのか研究したいと考えています。卒業後は精神保健福祉士として、精神科病院で精神疾患のある人々の支援に携わる予定です。将来に向けて、病院と地域の福祉施設で実習を行い、支援技術や地域にある社会資源についても学びを深めています。

社会学部 社会福祉学科4年 古森 恵美子

東京都 玉川学園高等部 出身

教員情報

卒業後の進路

入試情報

Links 社会学部オリジナルサイト

入試情報サイト

入試情報サイト