心理学科の学生チームによる研究が「マーケティング分析コンテスト2024」で最終候補作品に選ばれました

株式会社野村総合研究所が主催する「マーケティング分析コンテスト2024」にて、心理学部心理学科 川端ゼミ3年次(出場時)の学生チームによる研究「ベイジアンネットワークを用いたアサヒスーパードライCM出稿の最適化」が最終候補作品に選ばれました。

このコンテストは、野村総合研究所が調査を行った消費者マーケティングデータを用い、データ分析による斬新なビジネスの法則、マーケティング指標等を導き、その内容を競うもので、企業が単独で行う広告・マーケティング領域でのコンテストとしては、国内最大級です。

学生だけでなく社会人も含めた101件の参加の中から、川端ゼミチームは大きく健闘し、当研究は12の最終候補作品に選ばれる結果となりました。

◆研究テーマ

「ベイジアンネットワークを用いたアサヒスーパードライCM出稿の最適化」

明治学院大学 心理学部

石川大翔、佐々木雅陽、柴田 暁、辻井惟真、平山智也、森 万葉、四ツ谷遥夢

◆今回の研究に関して(研究概要)

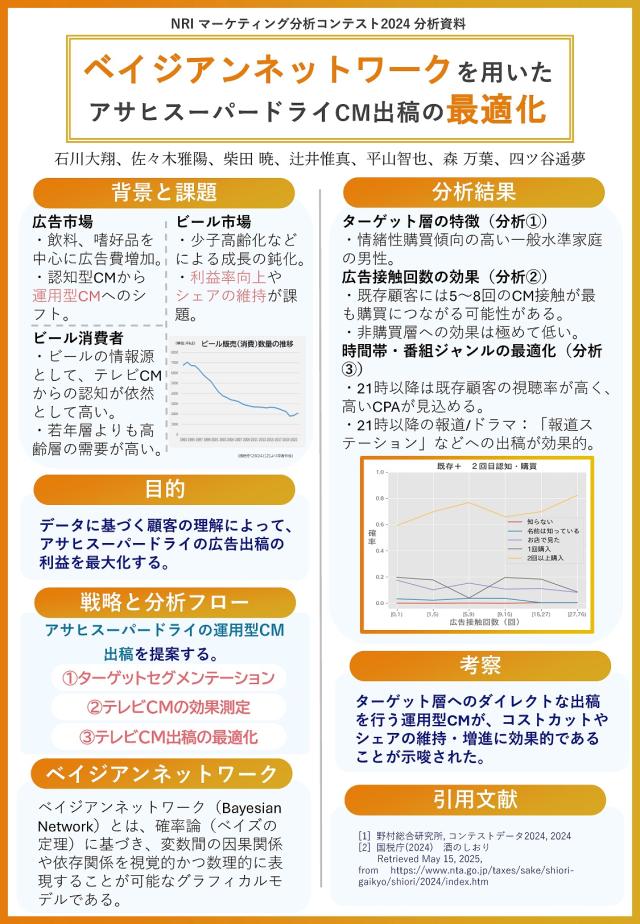

現在、ビール市場は少子高齢化や顧客の嗜好の変化などに伴って市場の成長が鈍化しています。このような状況から各社では、コストカットによる利益率の向上や市場におけるシェアの維持・増進を進める戦略策定が求められています。また、近年の広告市場では、インターネット広告がテレビ広告よりもシェアを上回り、既存の認定型CMから運用型CMへのシフトが注目されています。しかし、インターネット広告が大きな影響力を持つ一方で、ビールに関する情報源としてはテレビが今でも大きな影響力を持っています。

このような背景から本研究では、データに基づく顧客の理解によって、アサヒスーパードライの広告出稿の利益を最大化することを目的とし、ベイジアンネットワーク(注)という統計手法を用いた運用型CM出向戦略を提案しました。

具体的な分析としては、顧客の特徴を把握するためのターゲットセグメンテーション、広告の接触回数によるビールに対する認知と購買意向の変化を測るテレビCMの効果測定、データに基づく出稿時間や番組ジャンル変更によるテレビCM出稿の最適化を行いました。

これらの分析を通して、アサヒスーパードライのCM出稿において、運用型CMを導入することはコストカットによる利益率の向上や市場におけるシェアの維持・増進に有効であるという示唆を得ました。

※本研究に関して,開示すべき利益相反関連事項はありません。

注)ベイジアンネットワークに関して

ベイジアンネットワーク(Bayesian Network)は、確率論(ベイズの定理)に基づくグラフィカルモデルで、変数間の因果関係や依存関係を視覚的かつ数理的に表現することが可能です。

◆学生のコメント

・なぜこの活動を始めたのか?

データを読み解き、知見を引き出す力を成長させるためです。今回の研究のようにサンプル数が2000を超える大きなデータを学部の研究で扱うことはほとんどないため、メンバー全員にとって、このコンテストが実践を伴う良い経験になると考えました。また、私個人としては、チームで学生時代を象徴する研究を作り上げたいという願望があったことも理由の一つです。(石川 大翔)

・この活動を通して得られた経験は?

これまで学んできた心理学や統計学を活かせたこと、また今回のコンテストのような大きな挑戦にチャレンジできたことです。この活動では、情報収集からアイデアの発案、分析を通して、現状を把握し課題解決に繋げるといった多くの作業を行いました。この経験を通して、個人だけでなくチームとしてお互いに支えあいながら、賞の獲得という目標を持って取り組むことで、各々成長することができたと感じます。(佐々木 雅陽)

・この活動において、最も難しかったことは?

密にコミュニケーションを取りながらプロジェクトを進めることです。仕事の割り振りや助言をし合うには頻繁なやり取りが不可欠でしたが、どうしても日程によって欠員が出てしまうという課題がありました。そこで、集まった日にはクラウド上に議事録やコードなどの情報を残すようにしました。こうして、進捗の把握や、アイデア・成果物の共有が可能となりました。この経験から、内容を吟味することだけでなく、インフラを整備することの重要性も学びました。(四ツ谷 遥夢)

・チームワークが活かされた瞬間は?

活動の様々な場面でチームワークが発揮されたと思っています。1人の分析が難航していると、必ずメンバーの誰かが助けに行っていました。それでも難しいならチーム全体で解決策を考える、という場面も多く見られました。自分の作業を一時止めて、全員で考えてくれるチームの団結力とメンバーの優しさを感じました。全員で考えたからこそ、問題が解決した時のメンバーの盛り上がりはすごかったです。この盛り上がりによって、チームの活動にブーストがかかっていたのも確かだと思っています。(森 万葉)

・このコンテストに挑戦して良かったですか?また、それはなぜですか?

挑戦して本当に良かったと感じています。講義で学んだ分析手法を実際に使う難しさを痛感しながらも、試行錯誤を繰り返し形にできたことは大きな自信となりました。もともと、自分は他のメンバーとはあまり親しい関係ではありませんでしたが、互いに補い合いながら活動を進めていく中で、次第にチームとしての一体感が生まれ、仲を深めることができたと感じています。(辻井 惟真)

・この活動において、大学での学びが活かされたことは?

データを分析する上で、データを良く読み込み把握すること、そこから仮説を立て、検証するように分析していくという計画の立て方は、心理学研究法に関する学びが活きたのではないかと思います。また、チームでの活動ということもあり、意見の対立も生じましたが、心理学を学ぶものとして話を聞き、感情的になるのではなく論理的に話し合いを進めることができた点も、大学での学びが活きたと考えます。(平山 智也)

・結果に満足していますか?

スーパードライのCM出稿に対して一つのインサイトを提示し、最終選考まで残ることができたことに十分に満足しています。優秀賞に届かなかった悔しさもありますが、大規模なマーケティング分析コンテストで結果を残せたため、自分たちの学んできた統計の知識が社会でも通用するという自信を得られ、良い経験となりました。一方で、分析力にバラつきがあり、一部のメンバーに大きな負担が集中してしまった点は反省点です。特に審査員コメントでご指摘をいただいた部分に関してはチーム全体での吟味をあまり行えなかったため、悔しさが残るばかりです。今回の経験を糧に今後もたゆまぬ努力を続け、知識向上に励んでいこうと思います。(柴田 暁)

◆川端一光教授のコメント

心理学は「心」に関する実証科学ですから、心理学科の学生さんは学部1年次から、私が担当する3つの必修科目で統計関連の講義を受講します。大学入試を「数学」で受験していない多くの学生さんにとって、統計学は抵抗感を持って迎えられる科目ですので、上述の必修講義では、心理学の研究における必要性だけでなく、マーケティング分析などの実務におけるデータ解析の有効性について、併せて教示するようにしています。私のゼミナールを選択してくださる学生さんは、そのような一年次の講義内容を覚えていてくださって、苦労して身につけたデータ解析の技術を自身の将来に役立てようとしています。今回のコンテストへの取り組みに対して、私はきっかけを与えたにすぎません。チームメンバーが自律的にデータに向き合い、知識と技術を駆使して分析を進めています。コンテストの結果も素晴らしいと思いますが、分析の過程で身につけたデータ解析スキルは一生の財産です。1年次の講義でお伝えしていたように、「苦労しないと真に価値あるものは得られない」ことを、今回の結果を受けて、改めてご理解いただけたらこれ以上に嬉しいことはありません。最後に、貴重な学習の機会を与えてくださった株式会社野村総合研究所様に感謝を申し上げます。

◆マーケティング分析コンテスト2024結果レポートについてはこちら

https://www.is.nri.co.jp/contest/2024/report.html

入試情報サイト

入試情報サイト