経営学科

理論と実践を結ぶ少人数制授業で、自ら問題を発見し解決できる人に

現実の経済社会は理論通りに動いているわけではありません。それをふまえて経営学科では、将来、企業経営に携わることも視野に入れながら、経営学、マーケティング(商学)、会計学の3分野をバランスよく体系的に学んでいきます。特に自ら問題を発見し解決できる社会人への自己成長をサポートするため、「学術的理論と企業実務の橋わたし」、「少人数でのディスカッション」を重視した授業を充実させています。高い志を持ち、ビジネスを通じて社会に貢献する「良識あるビジネスパーソン」を目指してください。

学びのポイント

経済・経営のグローバル化に対応した“心”の国際化

国内ビジネスでも、さまざまな文化的・社会的背景を持つ人々との関係性が、今後ますます重要になります。隣接領域の学びを通して、社会の多様性を理解する広い視野を獲得します。

コミュニケーション・スキルの向上

学習の進展に合わせてディスカッションやグループワークを行う機会を設け、ビジネスパーソンに求められる対人力・表現力・文章力を段階的に高めていきます。

資格取得支援講座を開講

資格試験合格を目指す学生をサポートする課外講座を開催。日商簿記検定3級・2級、ファイナンシャル・プランナー3級・2級、ITパスポートのための対策講座を行っています。

学部独自の支援策、就活支援ワークショップ

キャリアセンターの学生支援とは別に、学部独自の支援策として課外指導を用意。大企業の人事・採用・教育部門に関わった外部講師による講義や模擬面接、自己PR指導などを行っています。

領域・流れ

1・2年次横浜キャンパス

3・4年次白金キャンパス

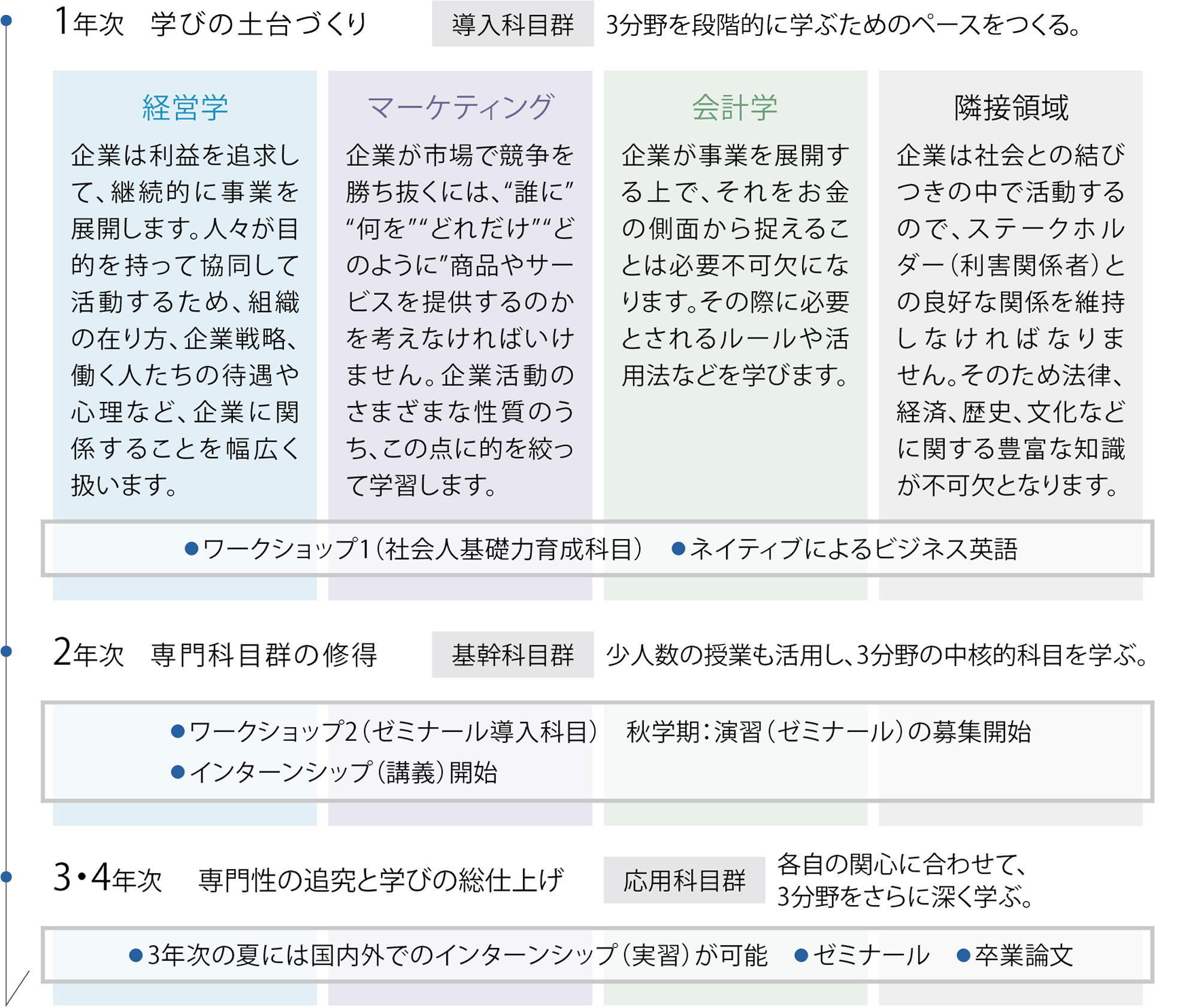

経営学、マーケティング、会計学に関する導入科目群や経済学と法律の基礎を固めた後、2年次には少人数の参加型授業で専門科目の核となる基幹科目群を学びます。3年次より10名程度のゼミで専門分野を深く学び、応用科目群も学習。積み上げた体系的な知識や分析力、表現力などを活かし、早い段階で進路を確定します。

※経営学科の2年次生は白金キャンパスで専門科目の大半を履修できます。

Pick Upゼミ

ブランドマネジメントの研究と実践

大竹 光寿 准教授

個人研究 マーケティングと消費者行動・消費文化

なぜ人々は特定のブランドに惹かれてしまうのか。企業のマーケティング、例えば購入してもらいたい人を明確にして広告やパッケージなどに様々な工夫を凝らすこともその要因の一つでしょう。また、消費者の心理や、ブランドと消費者との関係性にそのヒントがあるかもしれません。ブランドに対して消費者が持つ知識は、段階をおって構築されていきます(Keller 2008)。単にブランドの存在を知っていることにとどまらず、豊かなイメージや愛着を持つに至る可能性もあります。それぞれの段階に応じて企業の工夫は変わってきます。ゼミ生たちは、ブランドにまつわる現象について問いを設定して、関連するテーマの学術文献を読み、その内容をゼミ生たちと共有、議論したり、消費の現場にフィールド調査に出かけたりして得られた知見を論文にまとめていきます。

グループ研究 ブランドブック・プロジェクト

ゼミでは、現場でブランディングに携わる方々と接しながら、社会に対して何らかの貢献ができるようなプロジェクトを企画・実行しています。例えば、各チーム(3名ほど)で自分たちが惹かれるブランドに着目して、そのブランドを世に送り出した企業の創業者、社長、職人、マーケター、取引先、顧客、ジャーナリストなど、そのブランドに関わる方々を実際に取材し、写真や文章などでブランドの本質をまとめた本を作成しています。そしてその作品を社会に発信します。つまり、単に取材して学ぶだけでなく、自らコンテンツを作りそれを人々に届けるマーケティングも行っているわけです。協力先企業へのアポ取り、本社での企画提案のプレゼンも含めて学生主体で行っています。学生の取り組み自体がメディアから取材を受けることもあります。

卒業論文のテーマ例

- なぜ若者の間で集団お揃いコーディネートが流行しているのか

- 消費者のブランド知識の構築におけるキャラクターの役割

- なぜ大学生はハロウィンイベントに参加するのか

- 制御焦点理論からみる「“ご褒美”としての購買」とその促進方法

- DIYがモノへの愛着に与える影響

- なぜ高校野球を観戦しに行くのか:自伝的記憶の役割

- 関係性マーケティングからみる銀行業界の今後

- 構築的イノベーションによる競争優位の獲得

- 京浜急行電鉄の多角化と交通事業

- 地域密着を目指すJリーグが取り組む現状と課題

- ガラパゴス大国におけるコンテンツ振興策

- 原価計算の歴史と企業環境の変化

- 農業への会計導入に関する一考察

- 管理会計導入が組織文化に与える影響

- 企業年金の会計基準

Student's Voice

議論を通して実践的に学べる環境が成長につながる

経営・会計・マーケティングの3分野を横断的に学べる点に魅力を感じ、本学を選びました。特に印象に残っている2年次の「経営学特講」は、毎週行う学生同士の本気の議論がとても刺激的でした。この授業で出会ったメンバーと共に、外部のビジネスコンテストにも挑戦。画期的なビジネスプランを考案すべくチーム一丸となって奮闘し、優秀賞を獲得しました。現在は経営組織論を扱うゼミに所属し、グループ研究にその経験を活かしています。テーマは「就職活動の面接において自信をもたらす要因」。先行研究の分析や独自のアンケート調査を行い、他大学のゼミとの合同発表会に向けて準備をしています。こういった学びの中で、論理的思考力やチームでプロジェクトを進める力の成長を実感しています。

経済学部 経営学科3年 勝又 脩斗

静岡県 星陵高等学校 出身

教員情報

卒業後の進路

入試情報

Links 経済学部オリジナルサイト

入試情報サイト

入試情報サイト